六所神社は相模国の総社・六所宮。元は柳田大神と称し、社伝によれば崇神天皇の御代の創建とされる。平安時代、相模の国府が大住郡から余綾郡に移されると、柳田大明神が総社とされた。また一宮・寒川神社、二宮・川勾神社、三宮・比々多神社、四宮・前鳥神社、平塚八幡宮の合祀し、六所宮とされた。毎年5月5日には五社の神輿を迎え、国府祭が執り行われる。

| 正式名称 | 六所神社〔ろくしょじんじゃ〕 |

|---|---|

| 御祭神 | 櫛稲田姫命 〈相殿〉素盞嗚尊 大己貴尊 |

| 社格等 | 相模国総社 旧郷社 |

| 鎮座地 | 御鎮座地の住所 [Mapion|googlemap] |

| 公式サイト | https://rokusho.jp/ |

御朱印

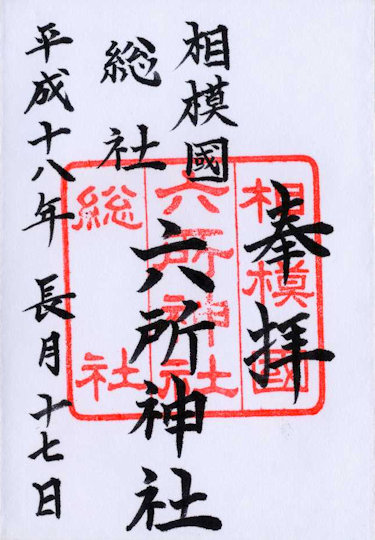

(1)平成18年拝受の御朱印。朱印は「相模國総社六所神社」。

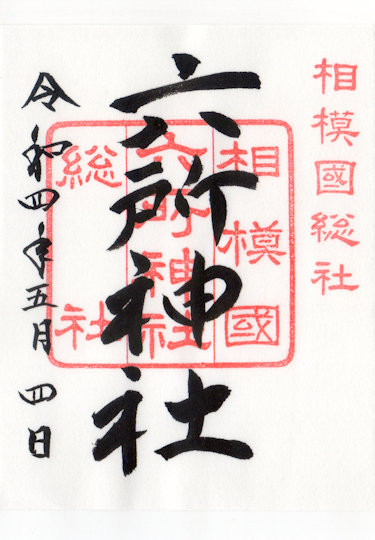

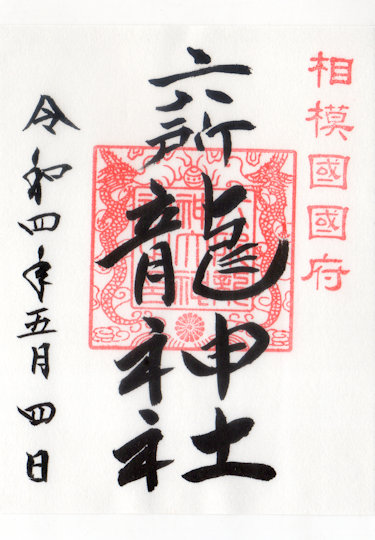

(2)令和4年拝受の御朱印。朱印は「相模國総社六所神社」、右に「相模國総社」。

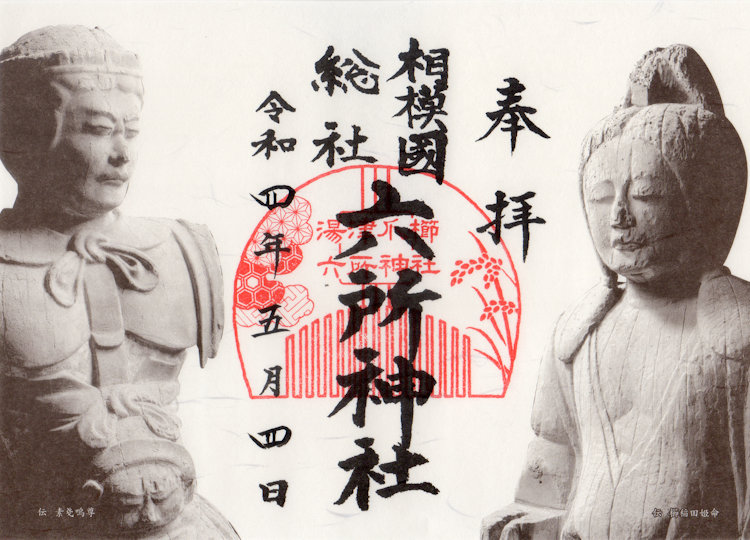

(3)令和4年拝受、御神像の御朱印。朱印は湯津爪櫛に「湯津爪櫛 六所神社」。台紙には六所神社に伝わる御神像。

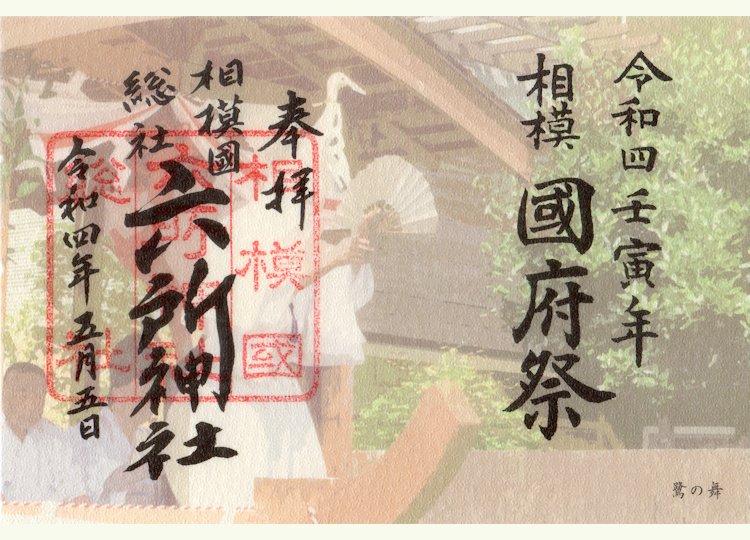

(4)令和4年拝受、国府祭の限定御朱印。朱印は(1)と同じ「相模國総社 六所神社」。揮毫は「相模國総社 六所神社」。台紙には国府祭で奉納される「鷺の舞」が描かれている。毎年、国府祭の限定御朱印は、国府祭に参加する6社共通で授与されている。国府祭当日は現地で、当日以外は各神社で授与される。令和4年はコロナ禍で神職による神事のみが執り行われたため、各神社での授与のみであった。

(5)令和7年拝受、国府祭の限定御朱印。国府祭当日、神揃山の斎場で拝受したもの。台紙の図柄は国府祭の六所神社における「七度半迎神の儀」と「道清め」の様子。

境内社の御朱印

(6)令和4年拝受、六所龍神大神社の御朱印。中央の朱印は龍と「六所龍神大神社之印」、右に「相模國國府」。

六所神社について

御祭神

■櫛稲田姫命

〈配祀〉

■素盞嗚尊

■大己貴尊

5月5日に行われる国府祭では一宮・寒川神社、二宮・川勾神社、三宮・比々多神社、四宮・前鳥神社、一国一社・平塚八幡宮の御分霊である「守公神」が総社・六所神社に納められる。

御由緒

六所神社は相模国の総社・六所宮である。

社伝によれば、創建は崇神天皇甲申の年(B.C.97)に遡るという。出雲より来住した氏族が当地を柳田郷と名付け、祖神である櫛稲田姫命・素盞嗚尊・大己貴尊を守護神として現社地の北西約1kmにある石神台(別名・伊勢神台)に祀り、柳田大神と称したという。

養老2年(718)勅をもって相模国八郡神祇の中心となすべき旨が宣下され、相模国の総社に定められた。石神台から現社地に遷座し、柳田大神に一宮・寒川神社、二宮・川勾神社、三宮・比々多神社、四宮・前鳥神社、一国一社・平塚八幡宮の御分霊を合祀しして「六所宮」となったとされる。

さらに平安時代になり、国府が大住郡から余綾郡柳田郷に移されると、当社も「相模国府六所宮」「相模国総社六所大明神」と称されるようになった。

※実際には平安時代に国府が当地に移された後に柳田大神が総社に定められたのであろう。

当社は源頼朝を初めとして武門の崇敬が篤かった。

『吾妻鏡』には治承4年(1180)10月16日夜、富士川の合戦に向かう源頼朝が「相模国府六所宮」に到着したとあり、ここで戦勝祈願をしたと伝えられる。建久3年(1192)には北条政子の安産祈願のため神馬を奉納した(『吾妻鏡』には「惣社 柳田」とある)。

建長4年(1252)鎌倉に下向した宗尊親王は、将軍事始めの儀として当社を含む諸大社に神馬を奉納した。

永正年間(1504~21)北条氏綱が社殿を造営。後に北条氏政が本殿を修復している。これが現在の本殿である。また、天文13年(1544)の北条氏朱印状(写)によれば65貫78文の社領が寄せられていた。

天正19年(1591)徳川家康は社領50石を寄進。

江戸時代には国府新宿村・国府本郷村・生沢村・虫窪村の鎮守とされた。『新編相模国風土記稿』には「六所明神社」とある。別当寺は国府本郷村の相府山真勝寺、供僧は国府新宿村の宝積院・蓮華院、国府本郷村の宝前院、寺坂村の王福寺があった。

明治6年(1873)村社に列格し、「六所神社」と改称した。明治15年(1882)郷社に昇格した。

平成3年(1991)現在の拝殿が落成した。

国府祭

5月5日に行われる国府祭は、相模国第一の大祭で、江戸時代以前は端午祭などと呼ばれた。国府祭は明治になって以降の名称である。一宮寒川神社、二宮川勾神社、三宮比々多神社、四宮前鳥神社、一国一社八幡宮・平塚八幡宮の神輿が集まり、総社・六所神社に御分霊を納める神事を行う。

伝承では養老年間(717~24)に始まったとされるが、総社の発生は平安時代末期とされ、また相模の国府が大住郡から余綾郡の国府本郷に移転した時期を考えると、現在の内容になったのは平安末期のことであろうという。

古くは2月4日の祈年祭の頃に行われていたが、弘安5年(1282)より5月5日に行われるようになり、端午祭と称するようになった。弘安の役の際、鎌倉幕府は諸国において神集めの式典を行わせ、敵国降伏と国土安泰を祈願させた。その効験あって元軍を撃退できたため、吉例神祭として5月5日に行われるようになったと伝えられる。

その後次第に衰微したが、徳川家康の庇護により復興したと伝えられる。将軍の上意によって行われたことから御用祭・天下祭とも呼ばれ、祭に関わる各社には十万石の格式が許された。大名行列が国府祭に向かう神輿の行列に出会った時は、十万石以下の大名は道を譲り、十万石以上の大名は道を半分譲るというお墨付きを得ていたという。

各社の行列も厳かかつ賑やかなもので、一宮・寒川神社は騎馬武者30騎、二宮・川勾神社は朝鮮通信使を模した唐人行列、四宮・前鳥神社は裃姿の供人、平塚八幡宮は奴と百万石の本道具。独特なのは三宮・比々多神社で、ほとんど道らしい道は通らず、田畑はもちろん、山坂や川もいとわず道中28ヶ村の若者により順次受け渡されながら渡御した。

また国府祭に参り、その風に当たっただけでも年中の災厄を除き、無病息災で過ごせるとされたことから、一宮13ヶ村、二宮8ヶ村、三宮28ヶ村、四宮10数ヶ村、八幡宮1宿3ヶ村、六所4ヶ村の15歳から60歳の氏子が総出で供奉し、祭場は数万の氏子で埋まったという。また、祭場にお参りできない沿道の住民は5社の神輿の通過地点で待ち受け、参拝したので、文字通り相模国を挙げての祭に相応しい賑やかさであったという。

しかし明治になって中絶。『明治神社誌料』によれば、明治維新後神輿を神幣に換え、さらに明治5年(1872)にはこれを止めて六所神社社頭に5社の神職が参集して祭儀を行うのみになった。明治12年(1879)一宮と三宮を除く各社の神輿の渡御が再興された。

太陽暦の採用により祭日が6月18日に変更、さらに明治25年より6月21日に行われるようになった。

大正13年(1924)寒川神社が国府祭を中祭として復興し、神輿渡御を復活させた。

かつて国府祭には大神輿が渡御していたが、昭和15年(1945)の皇紀2600年を機に5社が神明造の白木の神輿を新造。以来、今日に至るまで白木の神輿を渡御するようになった。

昭和44年(1969)より期日が再び新暦の5月5日に改められた。

当日は一宮以下5社の神輿が大磯町国府本郷の神揃山に集まり、座問答などの神事を行う。座問答では、一宮・寒川神社の神職が虎の皮を敷いて座を取ると、二宮・川勾神社の神職がより上の場所に虎の皮を敷いて座を取る。これを三度ずつ繰り返すと、三宮・比々多神社の宮司が「いずれ明年まで」と仲裁する。往古、相武(さがむ)と磯長(しなが)の国を合わせて相模国が成立した時、相武の一宮の寒川神社と磯長の一宮の川勾神社の間で国の主神が争われた時の模様を儀式化したものとされる。

神揃山の神事が終わると、5社の総社奉迎使が六所神社へ出向く「七度半迎神の儀」が行われ、六所神社の神輿が神揃山の麓の大矢場祭場へと出御する。5社の神輿も神揃山を下り、大矢場祭場での神事が行われる。

大矢場祭場では、総社から各社に神饌を献上する「七十五膳献上の儀」が行われる。続いて5社の宮司が自社の御分霊を祀った守公神(紅白の紙垂をつけた榊)を総社の鉾神輿に奉って拝礼する「神対面神事」、国司(大磯町長が国司代を務める)が5社に幣帛を奉る「国司奉幣の儀」、総社宮司が各社の神輿に拝礼する「神裁許の儀」が行われ、神事が終了する。

写真帖

参道入口の大鳥居。国道1号線(東海道)に面して朱色の鳥居が建つ。

大鳥居の脇の社号標。

参道。東海道本線が横切っているため、その下を潜るようになっている。因みにこの辺りは大磯町国府新宿だが、神社の境内と参道のみ国府本郷の飛地になっている。

参道脇の御神木。樹齢600年と伝わる大欅。

境内手前の御神木の大欅。こちらの樹齢600年とのこと。

境内の入口。国府祭の前日だったためか、周囲に多数の提灯が掲げられていた。

境内は入口より少し低くなっており、その先の一段高くなったところに社殿が見える。参道の左右に池がある。

参道右側の千両の池。中央の島にはひぐるま弁天社が祀られている。

六所ひぐるま弁天社。源頼朝が鶴岡八幡宮の源平池を造営した際に弁天社を祀ったことに倣って創建されたと伝えられている。

参道左側の万両の池には、龍神大神社が祀られている。

六所龍神大神社。当社創建の時、櫛稲田姫命が六所龍神大神を連れてこられたと伝えられている。

神楽殿と御神木の大椋。

六所稲荷大明神。創建年代は未詳だが、六所神社創建の後、国府の里の五穀豊穣を祈願して祀られたと伝えられる。

石垣の上に社殿が鎮座する。

石垣は自然石を積み上げた野面積みという工法で、16世紀に小田原北条氏が寄進したもの。

拝殿。平成3年(1991)竣工。正面の注連縄は長さ約4.3m、重さ約250kg、出雲式の大黒締めで、神奈川県下では最大の注連縄とのこと。

拝殿前の狛犬。

拝殿の扁額「総社六所大明神」。

本殿。永正年間(1504~21)北条氏綱によって造営されたと伝えられる。当時は全体が朱に塗られ、細部まで彩色されていたという。

メモ

国道1号線沿いにある鳥居から参道を進むと東海道線が横切り、その下をくぐって神社に向かう。境内は道路より低くなっており、その先の石段を上がると社殿がある。広い境内ではないが手入れが行き届いており、大きな神池もあって、清々しい印象である。

初めての参拝は平成18年9月、相模国六社を巡拝した際に。二度目の参拝は令和4年5月4日、やはり相模国六社巡拝で参拝した。国府祭の前日(この年はコロナ禍で神職による神事のみが執り行われた)で、拝殿には国府祭で授与されるちまきが置かれていた。

六所神社の概要

| 名称 | 六所神社 |

|---|---|

| 旧称 | 柳田大神 相模国府六所宮 総社六所大明神 |

| 御祭神 | 櫛稲田姫命〔くしなだひめのみこと〕 〈相殿〉 素盞嗚尊〔すさのおのみこと〕 大己貴尊〔おおなむちのみこと〕 |

| 鎮座地 | 神奈川県中郡大磯町国府本郷935 |

| 創建年代 | 伝・崇神天皇甲申の年(B.C.97) |

| 社格等 | 相模国総社 旧郷社 |

| 例祭 | 9月第1日曜日(櫛魂まつり) |

| 神事・行事 | 1月1日/元旦祭 2月3日/節分祭 2月17日/祈年祭 5月4日/国府祭浜降祭 5月5日/国府祭 6月30日/大祓式 7月20日/まんがれい 11月23日/新嘗祭 12月22日/大祓式 |

| 文化財 | 〈県指定有形文化財〉武装神形立像 女神形立像〈県指定無形民俗文化財〉国府祭 |

| 巡拝 | 相模国府祭六社 |