新着情報

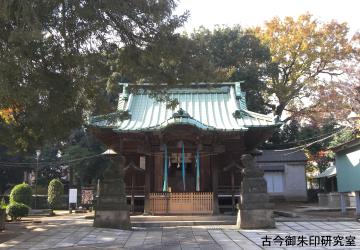

26.02.25.東京都大田区の田園調布八幡神社を掲載しました。

26.02.19.東京都墨田区の押上天祖神社を掲載しました。

26.02.18.東京都新宿区の筑土八幡神社に御朱印を追加しました。

26.02.17.愛媛県松山市の井手神社を掲載しました。

26.02.16.東京都足立区の花畑大鷲神社に御朱印を追加しました。

26.02.15.愛媛県新居浜市の一宮神社を掲載しました。

26.02.11.愛媛県東温市の浮嶋神社に御朱印を追加しました。

26.02.06.東京都世田谷区の奥澤神社に御朱印を追加しました。

26.01.29.東京都新宿区の赤城神社に御朱印を追加しました。

25.12.15.御朱印関連の知識に「勅祭社」を掲載しました。

25.10.08.東京都世田谷区の弦巻神社を掲載しました。

25.09.30.京都市東山区の豊国神社に御朱印を追加しました。

25.09.06.東京都中野区の新井天神北野神社に御朱印を追加しました。

25.08.28.東京都文京区の三河稲荷神社に御朱印を追加しました。

25.08.26.東京都足立区の河原町稲荷神社に御朱印を追加しました。

25.08.25.東京都板橋区の城山熊野神社に御朱印を追加しました。

25.08.25.東京都江戸川区の篠崎浅間神社に御朱印を追加しました。

25.08.02.東京都港区の久国神社に御朱印を追加しました。

25.07.31.東京都渋谷区の恵比寿神社に御朱印を追加しました。

25.07.30.神奈川県中郡大磯町の六所神社に御朱印を追加しました。

コンテンツ

御朱印入門

御朱印研究

御朱印拝受

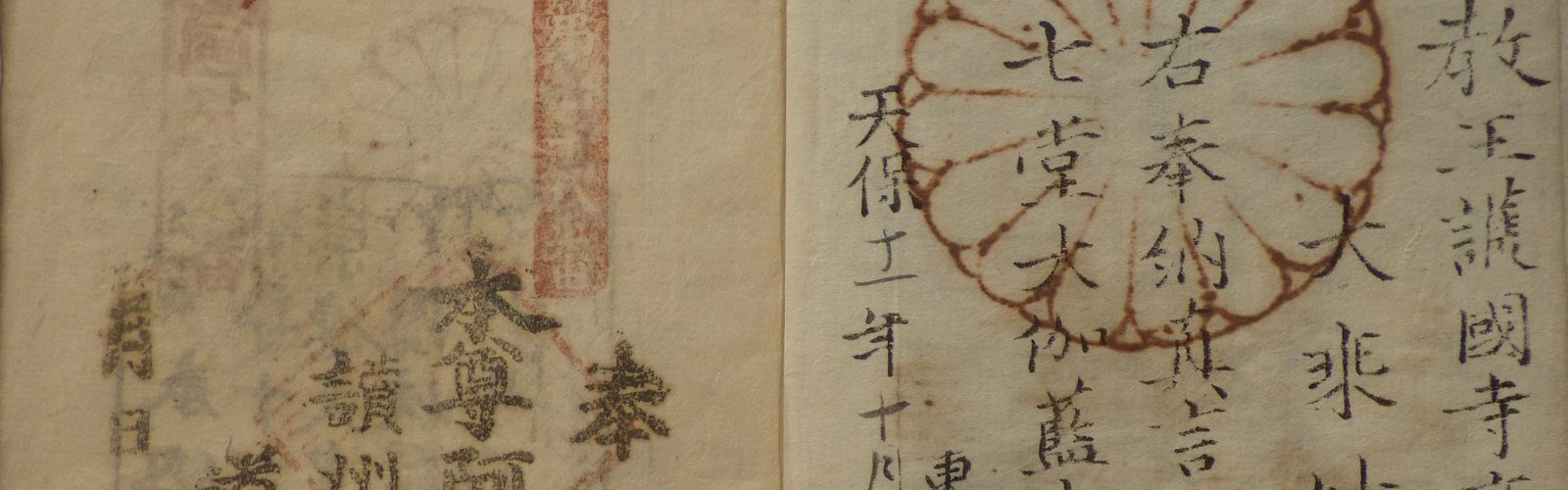

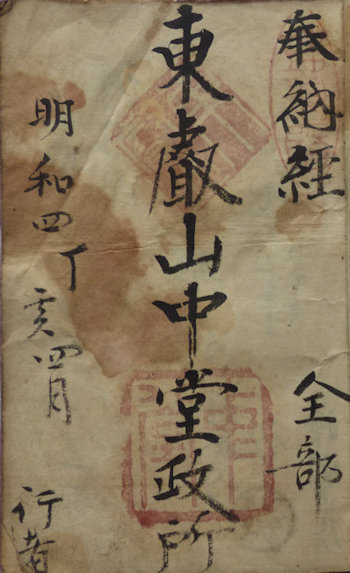

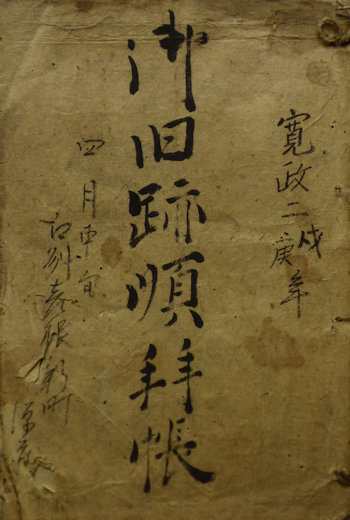

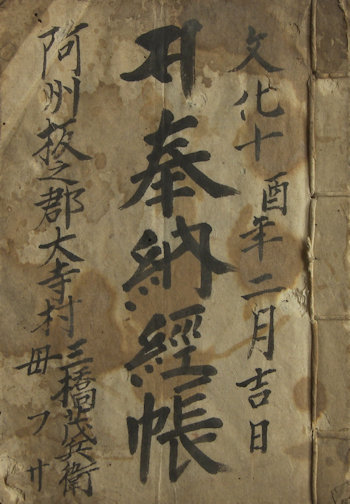

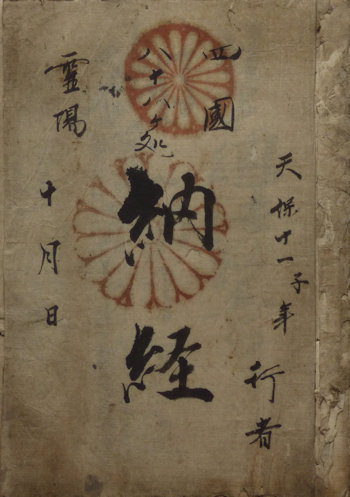

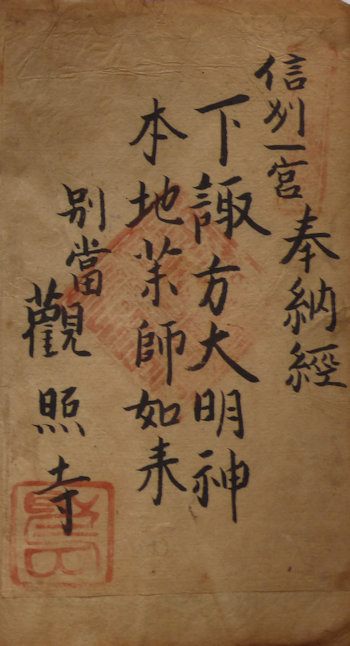

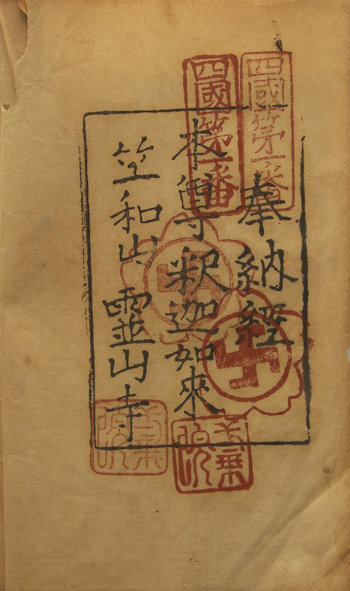

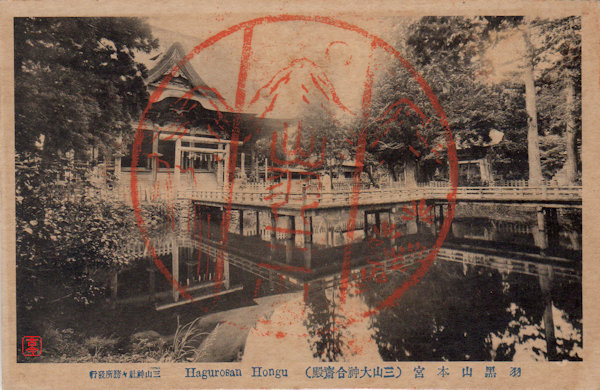

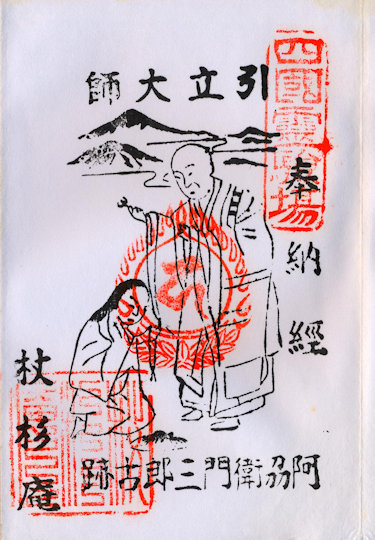

昔の御朱印・納経帳

その他

サイトの趣旨

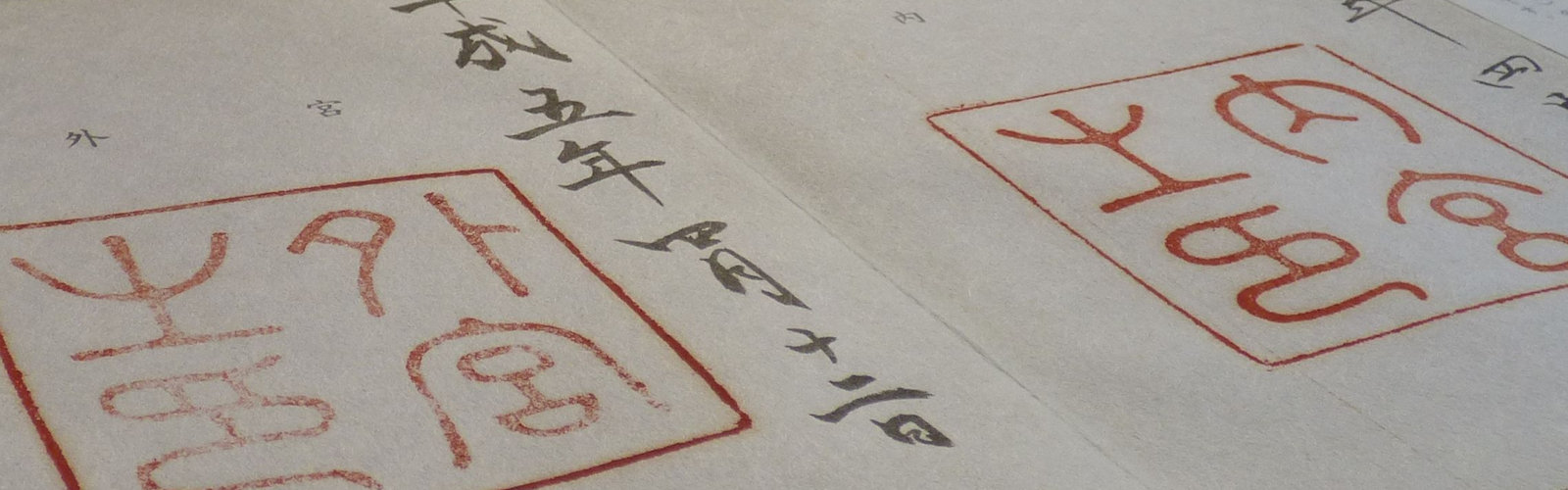

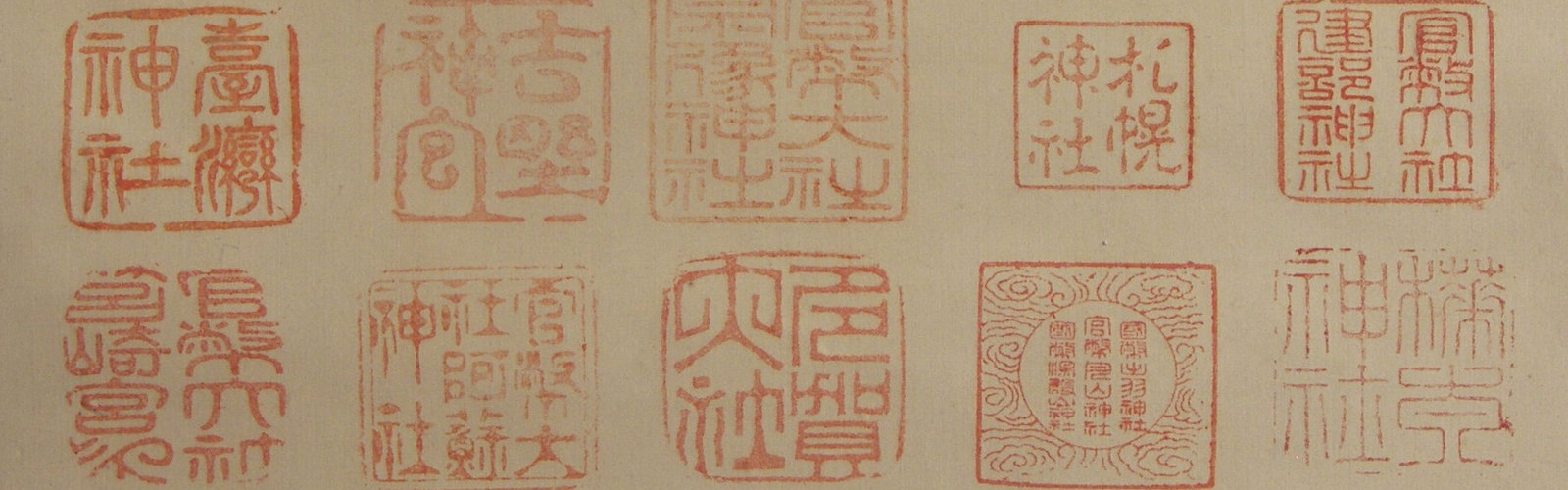

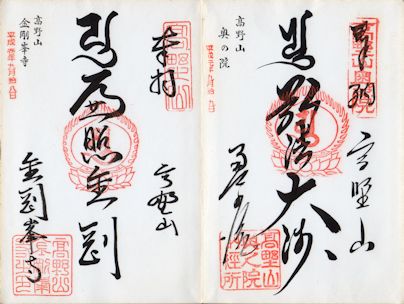

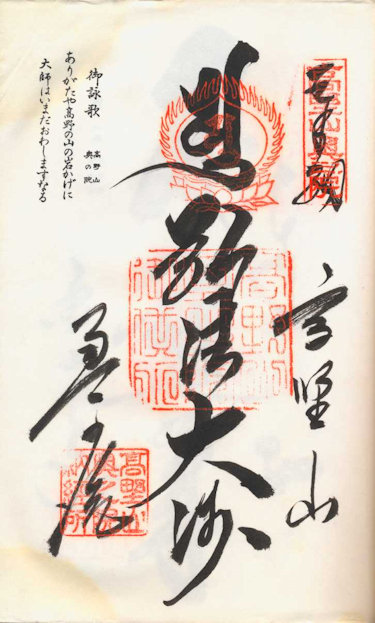

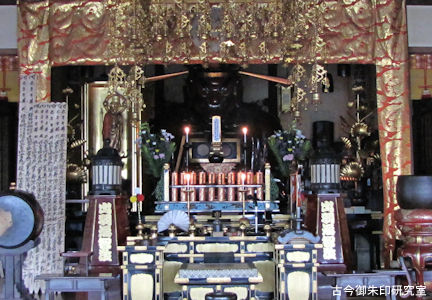

「御朱印」とは神社仏閣を参拝した証としていただくもので、一般的にはその名の通り朱印のみ、あるいは朱印と揮毫(スタンプ・印判の場合もあり)の組み合わせからなっています。

ときに黒印その他の色の印を押したり、揮毫のみということもありますが、その場合でも御朱印と呼ばれます。また最近は絵を描くような例もありますので、御朱印という文字にとらわれず、参拝の証しとして定義するのが実態に合っているのではないかと思われます。

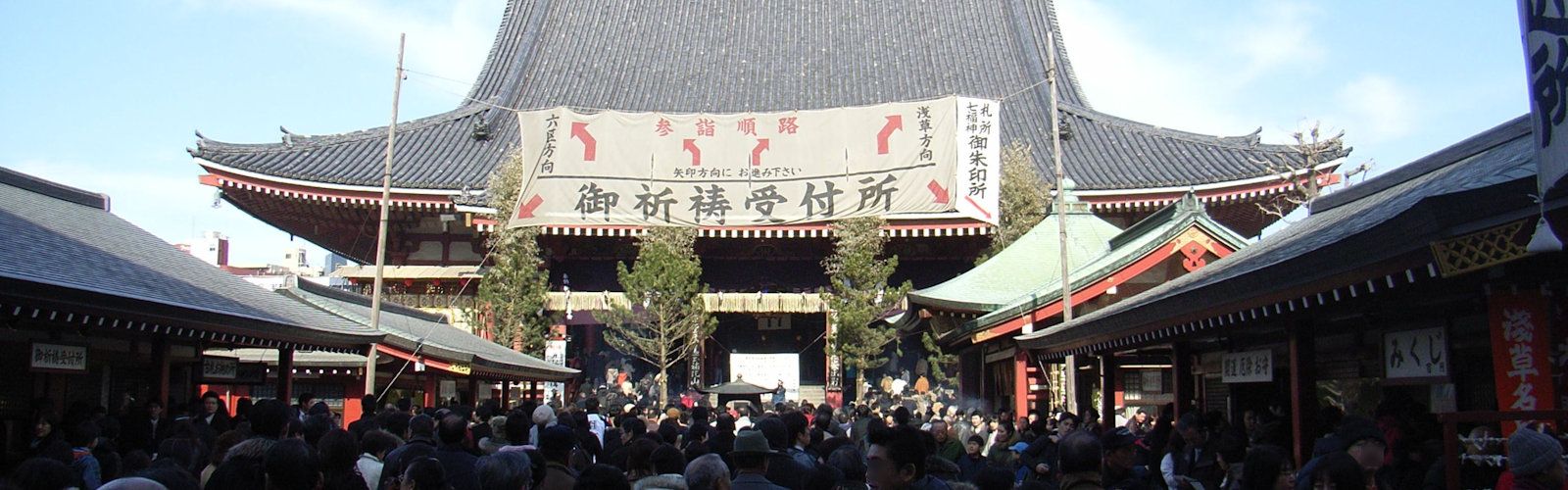

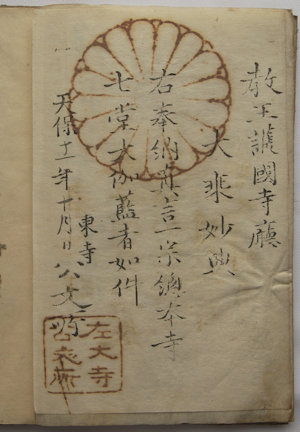

その起源は寺社が六十六部廻国聖に対して納経(写経を奉納すること)の証しとして出した「納経請取状」にあります。江戸時代になって「納経帳」という形になり、次第に四国八十八ヶ所や西国三十三所と巡る庶民にも普及しました。現在のような折り本式の集印帖が登場したのは大正時代の半ばで、昭和の初めに御朱印と呼ばれるようになったようです。

これまで御朱印は学問的な関心の対象になったことがありませんでした。その歴史などについてのきちんとした文献や研究は存在しておらず、わずかに六十六部廻国聖や四国八十八ヶ所の研究などで言及されているに過ぎません。

当サイトでは私自身が神社仏閣を参拝して拝受した平成の御朱印をはじめ、江戸時代から昭和に至る納経帳・集印帖などを紹介しながら、御朱印について総合的に探求しています。

※当サイト内の画像及びテキストの無断使用は禁止します。

※リニューアル作業中です。未完了のページは旧サイトにリンクしています。