石浜神社は神亀元年(724)聖武天皇の勅願によって創建されたと伝えられる。源頼朝は奥州藤原氏征伐の途次、当社で伊勢神宮を参拝した。弘安の役には鎌倉将軍を取り次ぎとして官幣が奉られるなど大社として繁栄し、奥羽・関東の人々で伊勢参宮が難しい者は当社を参詣して祓を受けたという。

| 正式名称 | 石浜神社〔いしはまじんじゃ〕 |

|---|---|

| 御祭神 | 天照大御神 豊受姫大神 |

| 社格等 | 旧郷社 |

| 鎮座地 | 東京都荒川区南千住3-28-58 [Mapion|googlemap] |

| 公式サイト | http://www.ishihamajinja.jp/ |

石浜神社の御朱印

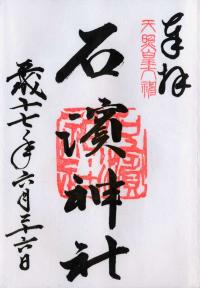

(1)平成17年拝受の御朱印。中央の朱印は「石濱神社」、右上に「天照皇大神」。

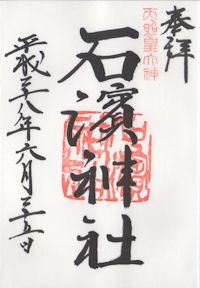

(2)平成28年拝受の御朱印。朱印は平成17年のものと同じ。

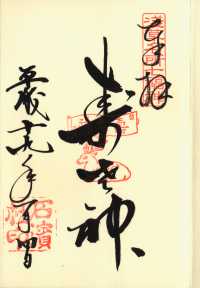

(3)浅草名所七福神の寿老神の御朱印、平成19年拝受。

御由緒

石浜神社は、古くは朝日神明宮と称され、神亀元年(724)9月11日、聖武天皇の勅願によって創祀されたと伝えられる。

文治5年(1189)源頼朝が奥州藤原氏の征伐に向かう際に奉幣祈願し、当社で伊勢両宮を遙拝した。凱旋の後には奉斎として社殿を造営した。また弘安の蒙古襲来に際しては、鎌倉将軍の取り次ぎによって官幣が奉られた。

このように中世には大社として栄えた。奥州への街道が通っていたことから、陸奥・出羽・関八州の人々で伊勢神宮に参詣するのが難しいものは、石浜の神明宮に参詣して祓えを受けたと伝えられ、千葉氏、宇都宮氏など関東の武将たちの崇敬も篤かったという。

江戸時代には橋場村の鎮守として崇敬されるとともに、東に隅田川、西に富士山、北に筑波山を望む景勝の地として名高く、『江戸名所図会』にも大きく取り上げられている。

明治5年(1872)郷社に列格。昭和9年(1934)放火により社殿が焼失、昭和12年(1937)再建された。第二次大戦の戦災では本殿こそ被災を免れたものの、その他の諸施設は焼失した。戦後に復興したものの、白鬚西地区再開発事業に伴い昭和63年(1988)現在地に移転し、本殿を除く諸施設を再建した。

摂社には江戸神社、真先稲荷神社、麁香神社があり、末社も多い。

江戸神社は天文年間(1532~54)江戸太郎重長が勧請したもので、元は牛頭天王と称し、橋場の町方の鎮守であった。

真先稲荷は千葉守胤が天文年間に一族の繁栄を願って建立した。江戸時代には景勝地として広く知られ、しばしば浮世絵などの題材として取り上げられた。大正15年(1926)石浜神社に併合した。

麁香神社は工匠の祖神である手置帆負命・彦狭知命を祀り、江戸末期以来、近隣の職方・職人の信仰を大いに集めたという。

写真帖

メモ

隅田川の畔に鎮座する。明治通りの白鬚橋西詰の交差点から少し北に行くと、石浜神社の鳥居がある。開放的な明るい境内ですっきりとした雰囲気がある。その一方で、古い石造物や摂末社も多く、歴史を感じさせる。なお、当社は都内では珍しく神道霊園もあるようだ。

石濱神社の概要

| 名称 | 石浜神社 |

|---|---|

| 旧称 | 朝日神明宮 石浜神明社 橋場神明社 |

| 御祭神 | 天照大御神〔あまてらすおおみかみ〕 豊受大御神〔とようけのおおみかみ〕 |

| 鎮座地 | 東京都荒川区南千住三丁目28番58号 |

| 創建年代 | 神亀元年(724) |

| 社格等 | 旧郷社 |

| 例祭 | 6月1日前後の土・日曜日 |

| 神事・行事 | 2月節分/節分祭 3月春分/春季みたままつり 5月初旬/子供お田植え祭 6月30日/大祓 7月第1日曜日/形代流し 8月(本社神輿渡御斎行の年)/納涼大会 9月秋分の日/秋季みたままつり 11月23日/新嘗祭・餅つき大会 12月31日/大祓 |

| 巡拝 | 浅草名所七福神(寿老神) |