尾久八幡神社は上尾久村・下尾久村・船方村の鎮守。創建年代は不詳だが、南北朝時代の至徳2年(1385)の棟札が残っており、それ以前の創建と考えられる。明治45年(1912)王子電気軌道(現在の都電荒川線)が通るまでは、現在の都電通りも当社の境内に含まれていたという。

| 正式名称 | 八幡神社〔はちまんじんじゃ〕 |

|---|---|

| 通称 | 尾久八幡神社〔おぐ はちまんじんじゃ〕 |

| 御祭神 | 応神天皇 〈相殿〉経津主命 伊邪那美命 天照皇大神 天御中主神 倉稲魂命 |

| 社格等 | 旧村社 |

| 鎮座地 | 東京都荒川区西尾久3-7-3 [Mapion|googlemap] |

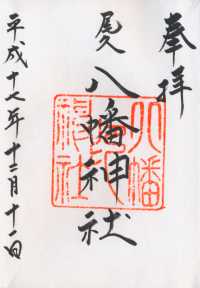

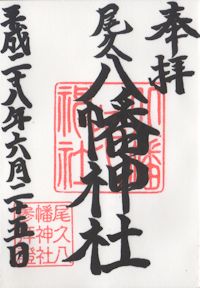

尾久八幡神社の御朱印

(1)平成17年拝受の御朱印。朱印は「八幡神社印」。

(2)平成28年拝受の御朱印。中央の朱印は「八幡神社印」、左下の印は「尾久八幡神社参拝證」。

御由緒

尾久八幡神社は上尾久・下尾久・船方の三ヶ村の鎮守。旧別当は真言宗の幅弓山願勝寺(廃寺)であった。

当社には至徳2年(1385)・明徳4年(1393)・応永28年(1421)・永享5年(1432)・文明12年(1480)・寛永15年(1638)・万治3年(1660)・元禄4年(1691)・嘉永5年(1853)の棟札が残っている。創建年代は不詳だが、南北朝時代の至徳2年(1385)以前の創建であることは間違いない。小具郷(尾久一帯)の地が鶴岡八幡宮に寄進された正和元年(1312)に遡るのではないかともいわれる。

かつては王子・上中里・田端・日暮里と流れる用水が当社を取り囲み、八幡堀と称していた。現在の西尾久三丁目4号あたりを経て荒川(現在の隅田川)に注ぎ、川を往復する船が八幡堀まで入って交易で賑わったという。

また、境内も現在より広く、電車通りも含んでいた。しかし明治45年(1912)王子電気軌道の電車が通ることになり(現在の都電荒川線)、境内が二分されてしまった。

明治5年(1972)村社に列格(ただし、東京公文書館の情報検索システムで見ると、それ以前に郷社とされた時期があるかもしれない)。明治11年(1878)村内の稲荷神社二社、鹿島神社、神明社、胡録神社、熊野神社、調神社を合祀した。

昭和20年(1945)空襲で社殿を焼失したが、昭和30年(1955)現在の社殿が再建された。

写真帖

尾久八幡神社の概要

| 名称 | 八幡神社 |

|---|---|

| 通称 | 尾久八幡神社 |

| 御祭神 | 応神天皇〔おうじんてんのう〕 〈相殿〉 経津主命〔ふつぬしのみこと〕 伊邪那美命〔いざなみのみこと〕 天照皇大神〔あまてらすおおみかみ〕 天御中主神〔あめのみなかぬしのかみ〕 倉稲魂命〔うかのみたまのみこと〕 |

| 鎮座地 | 荒川区西尾久三丁目7番3号 |

| 創建年代 | 不詳 |

| 社格等 | 旧村社 |

| 例祭 | 8月第1土・日曜日 |

| 神事・行事 | 1月1日/歳旦祭 2月節分/節分祭 6月30日/大祓式 12月31日/大祓式 ※『平成「祭」データ』による |

メモ

都電荒川線宮ノ前駅、早稲田方面のホームに立つと、目の前に尾久八幡神社の鳥居が見える。鳥居から社殿まで奥行きがないようだが、もともとホームがある場所も八幡神社の境内だったようである。初めて御朱印をいただいたときにはなかなか御縁がなく、3回目の参拝でようやくいただくことができた。