こまいぬ@御朱印研究家– Author –

-

柴又八幡神社 | 東京都葛飾区

柴又八幡神社は、柴又村の鎮守。創建年代などは不詳だが、柴又は正倉院文書に見える「島俣里」に比定される古い土地であり、当社の創建も古くまで遡るだろうという。社殿は古墳の上に建っており、昭和40年(1965)から古墳の調査が行われた。6世紀末の円墳... -

諏方神社 | 福島県会津若松市

諏方神社は会津大鎮守六社の筆頭。永仁2年(1294)黒川城(後の会津若松城)の城主・葦名盛宗が新宮氏討伐の戦勝の報賽として信州の諏訪大社から御分霊を勧請し、領内の鎮守としたことを創祀とする。以来、歴代領主の崇敬を受けた。 正式名称 諏訪神社〔す... -

蠶養國神社(蚕養国神社)| 福島県会津若松市

蠶養國神社は弘仁2年(811)の創建と伝えられる式内社。江戸時代には会津大鎮守六社の一として崇敬された。養蚕守護の神として信仰を集める。拝殿前の「峰張桜」は樹齢1000年と伝えられる。 正式名称 蠶養國神社〔こがいくにじんじゃ〕 御祭神 保食大神 〈... -

袋諏訪神社 | 東京都北区

赤羽北に鎮座する諏訪神社は、かつての袋村の鎮守。創建については不詳だが、応永3年(1396)旧別当・真頂院の第一世・秀善和尚が信濃国の諏訪大社より勧請したと伝えられている。かつて社前にあった御神木の袂杉は、秀善和尚が袂に杉苗を入れて諏訪より持... -

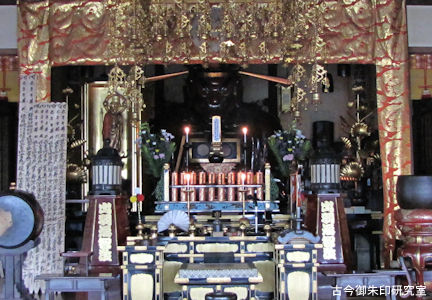

霞関山 太宗寺

太宗寺は内藤新宿を代表する名刹で、太宗という僧が結んだ庵を起源とし、領主・内藤氏(信濃高遠藩主)の菩提寺とされた。江戸六地蔵の閻魔像は文化11年(1814)の安置と伝えられ、高さは1丈8尺(約5.5m)、江戸第一の巨像であった。 名称 霞関山 本覚院 ... -

稱光山 華徳院

華徳院は、慈覚大師が下野国佐野に創建したと伝えられ、古くは理正院と称したという。慶長年間(1596~1615)浅草蔵前に移転し、運慶蘇生の作と伝えられる閻魔大王を本尊とした。しかし関東大震災で本尊や伽藍を焼失したため、昭和4年(1929)すでに区画整... -

薬王山 善養寺

善養寺は、天長年間(824~34)慈覚大師円仁が上野山内に開創したと伝えられる。寛文年間(1661~72)下谷坂本(現・台東区上野公園)に移転した。さらに明治45年(1912)境内が鉄道用地にかかったため、北豊島郡巣鴨村(現・豊島区西巣鴨)の現在地に移転... -

第六天神社 | 東京都杉並区

旧上高井戸宿の鎮守。由緒については詳らかでないが、鎌倉時代の創建であろうという。元は第六天社と称したが、明治の神仏分離で天神社と改めた。一般には第六天神社の通称で知られる。現在の本殿は安政3年(1856)、拝殿は明治14年(1881)に再建されたも... -

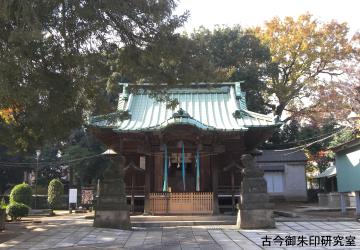

大宮前春日神社 | 東京都杉並区

大宮前新田の鎮守で、社伝によれば万治年間(1658~61)大宮前新田を開拓した井口八郎右衛門が勧請したことに始まるという。拝殿は明治10年(1877)、本殿は明治21年(1888)の建築で、参道には明治27年(1894)と33年(1900)に奉納された二対の神鹿が安... -

松庵稲荷神社 | 東京都杉並区

松庵村の鎮守。創建については不詳だが、万治年間(1658~61)当地を開拓した荻野松庵によって祀られたものであろうという。昭和9年(1934)西高井戸(旧中高井戸村)鎮守の稲荷神社を合祀した。 正式名称 稲荷神社〔いなりじんじゃ〕 通称 松庵稲荷神社 ...