奈良橋八幡神社は、東大和市奈良橋地域の鎮守。創建年代は不詳だが、天正3年(1575)領主の石川太郎右衛門によって社殿が再建されたと伝えられる。明治になって村社に列格、明治の終わり頃、奈良橋村内の諸社を合祀したようである。現在の社殿は昭和7年の改築。

| 正式名称 | 八幡神社〔はちまんじんじゃ〕 |

|---|---|

| 御祭神 | 誉田別命 大山祇命 大山咋命 素盞嗚命 建御名方命 市杵島姫命 天照坐皇大御神 |

| 社格等 | 旧村社 |

| 鎮座地 | 東京都東大和市奈良橋1-256 [Mapion|googlemap] |

御朱印

|

|

|

| (1) | (2) |

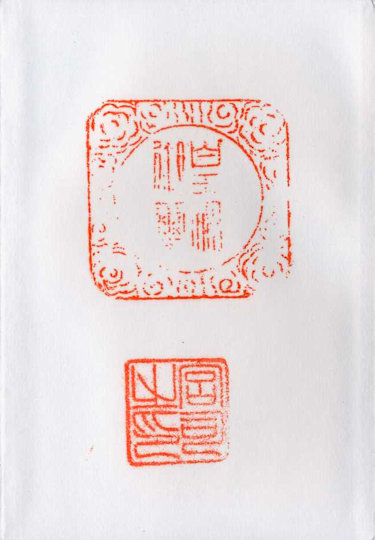

(1)平成21年拝受の御朱印。上の朱印は「皇神御璽」、明治の頃に作成された印とのことであった。下は「宮司之印」。

(2)平成29年拝受の御朱印。朱印は「八幡神社」。

八幡神社について

御祭神

■誉田別命

八幡大神で、元々の御祭神。

■大山祇命(無格社 大山祇神社)

■大山咋命(無格社 日枝神社)

■素盞嗚命(無格社 諏訪厳島八坂三社の御祭神)

■建御名方命(無格社 諏訪厳島八坂三社の御祭神)

■市杵島姫命(無格社 諏訪厳島八坂三社の御祭神)

■天照坐皇大御神(無格社 日月神社の御祭神)

以上は明治44年(1911)に合祀された奈良橋地域の神社の御祭神。ただ、神社明細帳には同時に合祀された御祭神として以下の神々が記されている。

■月夜見命(無格社 日月神社の御祭神)

■倉稲魂命(無格社 日月神社境内社の御祭神)

■迦具土命(無格社 愛宕神社の御祭神)

また、神社明細帳では旧無格社日枝神社の御祭神は大山咋命ではなく大穴牟遅命となっている。

御由緒

拝殿

奈良橋の八幡神社は、多摩湖に近い狭山丘陵に鎮座する。周辺は古くから人々が住み着いたところで、神社の境内と周辺からは縄文時代の住居跡(八幡谷戸遺跡)が見つかっている。また、社殿裏の敷地からは旧石器時代の遺跡が見つかった。

芋窪の豊鹿嶋神社に所蔵される天文19年(1550)の棟札の銘文には「武州多東郡上奈良橋郷」と記され、また『新編武蔵風土記稿』によれば同社の建武3年(1336)の銅鏡の銘には「武州多東郡上奈良橋村」と記されていたといい、当地が古い歴史を有していることがわかる。

創建については不詳である。伝承によれば、古くより鎮守と称し、いかなる神を祀るかはわからなかったという。

ある時、戦からこの地へ落ち延びてきた武士が、社を見つけ、一夜を過ごすことにした。すると、夢に「吾は八幡の神なり。当社によく宿ってくれた。宮が破損しようとしているので、村人に建て替えるよう知らせてほしい」とお告げがあった。そこで翌朝、領主のもとを訪れて、神託を伝えたという。

天正3年(1575)石川太郎右衛門により社殿が再興された。元禄2年(1689)には、その子孫の石川太郎右衛門と辻仁左衛門、岸隼人らの尽力により拝殿が建てられた。江戸時代の別当は修験の八幡山覚宝院だった。

明治6年(1873)5月、村社に列格。明治12年(1879)の神社明細帳には「八幡社」とあり、後に「八幡神社」と改められているが、年代についての記述はない。

現在の社殿は昭和7年(1932)に改築されたものである。

境内

参道入口。東大和市立郷土博物館の北側に急な石段がある。その上に平坦な境内が広がっている。

石段を上ると左手に御嶽神社が鎮座している。御祭神は天児屋根命。

参道を挟んで大六天社が鎮座する。神社明細帳には記述がなく、詳細は不明。

石段を上りきると右側に一の鳥居があり、その先に境内が広がっている。

手水舎。

二の鳥居。

武内神社。御祭神は武内宿禰で、天正3年(1575)に創建されたという。

神明社。御祭神は大孁之命。天正3年(1575)11月の創建と伝えられる。

大杉の根株。参道入口の階段下にあった2本の大杉のうちの1本で、樹齢は約270年と推定されている。当時の村民が祈願成就のために植えたものと推定されているという。しかし樹勢が衰えて枯死寸前となり、枯枝が落下するなどの危険が出てきたため、昭和61年(1986)市の道路拡幅整備計画を機に切り倒された。市内最古の大杉と考えられることから根株を保存することとなり、もう一本は輪切りにして市の主要施設に飾られたという。

拝殿。昭和7年(1932)改築。

狛犬。

本殿の背後に浅間神社の石祠が鎮座する。御祭神は木花開耶姫神。天保年間の再建という。

メモ

参道入口の急な石段を登ると、台地の上に広い境内が広がる。一の鳥居をくぐると、二の鳥居との間に幼稚園がある。

初めて参拝したときは、宮司さんが不在だったため御朱印はいただけなかった。二度目は事前連絡の上で参拝したのだが、その時間帯、宮司さんは忙しく、奥様が対応してくださった。なので、朱印のみ。

御朱印は明治時代に作成されたものを使っているとのことで、そろそろ作り替えたほうがいいのではないかと話しているとのことであった。文字は読みづらいのだが、「皇神御璽」とあるようだ。朱印のみだったおかげで、かえって貴重な印影がそのまま見ることができてよかったかもしれない。

その後、何度か参拝したが、平成29年(2017)改めて新しくなった御朱印をいただいた。1度目は宮司さんのお宅でいただいたが、今回は幼稚園の事務所でいただいた。宮司さんが幼稚園の園長を務めているため、平日であれば幼稚園の事務所に声をかけるのが確実なようである。

八幡神社の概要

| 名称 | 八幡神社 |

|---|---|

| 旧称 | 八幡宮(奈良橋八幡宮) 八幡社 |

| 御祭神 | 誉田別命〔ほんだわけのみこと〕 大山祇命〔おおやまずみのみこと〕 大山咋命〔おおやまくひのみこと〕 素盞嗚命〔すさのおのみこと〕 建御名方命〔たけみなかたのみこと〕 市杵島姫命〔いちきしまひめのみこと〕 天照坐皇大御神〔あまてらすおおみかみ〕 |

| 鎮座地 | 東京都東大和市奈良橋一丁目256番地 |

| 創建年代 | 不詳 |

| 社格等 | 旧村社 |

| 例祭 | 9月15日 |

交通アクセス

□多摩モノレール「上北台駅」より徒歩約24分

□西武拝島線「東大和市駅」よりバス

■都バス青梅車庫行き・西武バスイオンモール行き「八幡神社前」下車徒歩7分

□JR中央線「立川駅」よりバス

■西武バスイオンモール行き「八幡神社前」下車徒歩7分

更新履歴

2009.07.08.公開

2017.07.02.更新、WPへ移行、御朱印・画像を追加。

2024.07.26.更新