根村氷川神社(板橋双葉氷川神社)は、応永年間(1394~1427)大宮の氷川神社から御分霊を勧請したことに始まると伝えられる。根村松山氷川大明神と称し、下板橋村のうち根村と板橋宿上宿の鎮守として崇敬された。

| 正式名称 | 氷川神社〔ひかわじんじゃ〕 |

|---|---|

| 御祭神 | 素盞嗚尊 〈合祀〉倉稲魂命 |

| 社格等 | 旧村社 |

| 鎮座地 | 東京都板橋区双葉町43-1 [Mapion|googlemap] |

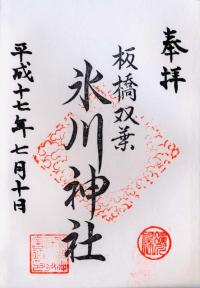

御朱印

(1)平成17年拝受の御朱印。中央と右下の朱印は「氷川神社」。左下は「氷川神社々務所」。

御由緒

根村氷川神社は下板橋村のうち根村と板橋宿上宿の鎮守である。『新編武蔵風土記稿』によれば別当は浄土宗の正雲庵。根村は板橋の本村で、当地が開拓されて間もなく集落が成立したであろうという。

社伝によれば、応永年間(1394~1427)大宮の武蔵国一宮・氷川神社から勧請され、根村松山氷川大明神として崇敬されたという。

明治40年(1907)字稲荷台の新堀山に鎮座していた新堀稲荷社(日暮里稲荷)を合祀する。板橋城が廃城となった後、太田道灌の家臣・新堀氏が当地に祀ったものという。ただし『板橋町誌』は、上宿の名主・板橋氏が先祖の板橋城主板橋氏を祀ったもので、徳川時代は稲荷社以外の新しい神社を建立することが認められなかったため仮に稲荷社と号したとする。

補足

社格について、東京都公文書館の情報検索システムで調べると村社に昇格している形跡がある。昭和7年(1932)時点では無格社なので、その後昇格したものと思われるが、現時点では未確認である。

写真帖

板橋双葉氷川神社の概要

| 名称 | 氷川神社 |

|---|---|

| 通称 | 根村氷川神社 双葉町氷川神社 板橋双葉氷川神社 |

| 旧称 | 根村松山氷川大明神 |

| 御祭神 | 素盞嗚尊〔すさのおのみこと〕 〈合祀〉 倉稲魂命〔うかのみたまのみこと〕 |

| 鎮座地 | 東京都板橋区双葉町43番1号 |

| 創建年代 | 応永年間(1394~1427) |

| 社格等 | 旧村社 |

| 例祭 | 9月7日前後の土・日曜日 |

| 神事・行事 | 1月1日/元旦祭 2月17日/祈年祭 3月中午の日/初午祭 6月30日/大祓式 11月23日/新嘗祭 12月31日/大祓式・除夜祭 ※『平成「祭」データ』による |

メモ

都営三田線・板橋本町の西500mほどのところに鎮座する。一の鳥居から参道を100mほど進むと二の鳥居と神門がある。端正な木造社殿が緑に囲まれた様は古社の趣をたたえている。

※平成28年現在、御朱印は対応していないようである。