平塚八幡宮は、古くは鶴峯山八幡宮、あるいは鶴峯八幡宮と称し、相模国の八幡庄の総鎮守であった。相模国の一国一社八幡宮であり、5月5日に行われる相模国の国府祭に参加する相模六社の一社に数えられる。社伝では仁徳天皇の御代に大地震があり、勅願によって応神天皇を祀ったことに始まるとも、聖武天皇の御代に宇佐神宮より勧請したともされる。天正19年(1591)には徳川家康より社領50石が寄進された。

| 正式名称 | 平塚八幡宮〔ひらつかはちまんぐう〕 |

|---|---|

| 御祭神 | 応神天皇 神功皇后 武内宿禰 |

| 社格等 | 旧県社 別表神社 |

| 鎮座地 | 神奈川県平塚市浅間町1-6 [Mapion|googlemap] |

| 公式サイト | https://www.hachiman.org/ |

平塚八幡宮の御朱印

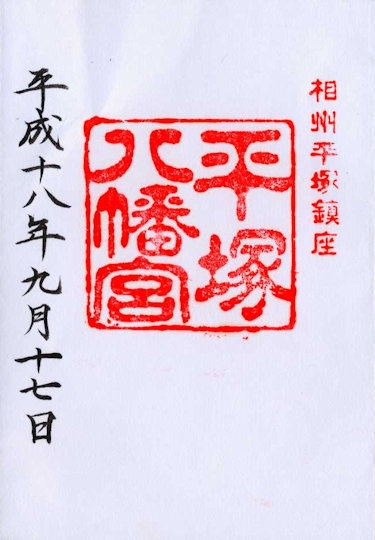

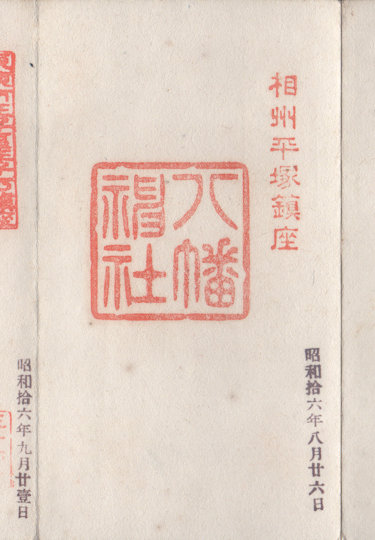

(1)平成18年拝受の御朱印。中央の朱印は「平塚八幡宮」、右に「相州平塚鎮座」。

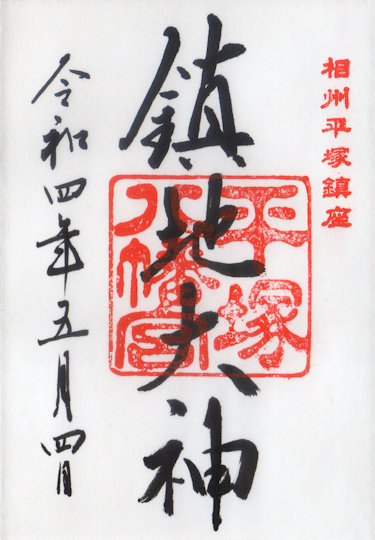

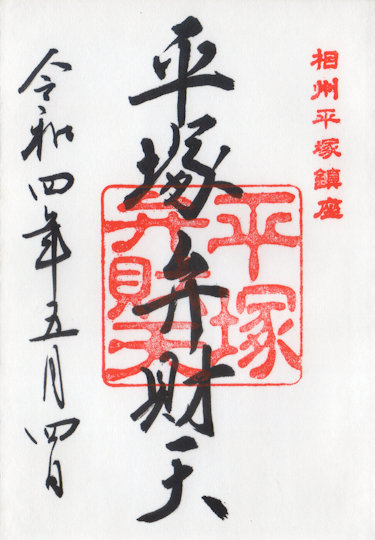

(2)令和4年拝受の御朱印。中央の朱印は(1)と同じ「平塚八幡宮」、右に「相州平塚鎮座」。揮毫は「鎮地大神」。

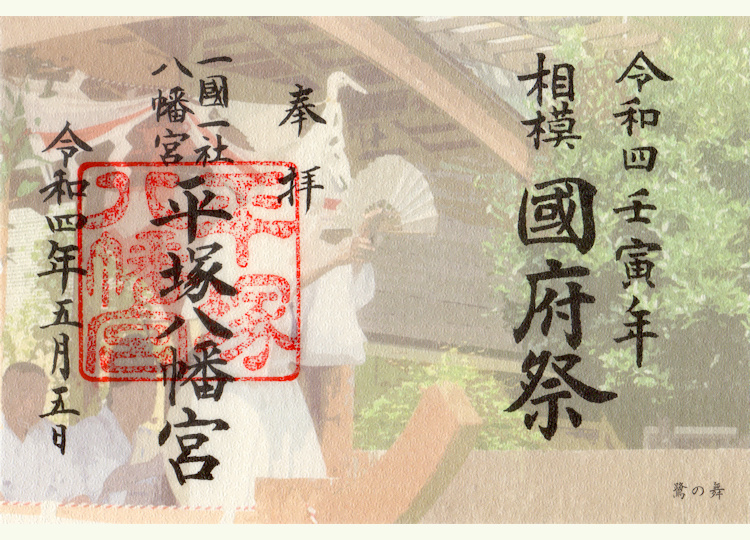

(3)令和4年拝受、国府祭の限定御朱印。朱印は(1)と同じ「平塚八幡宮」。揮毫は「一國一社八幡宮 平塚八幡宮」。台紙には国府祭で奉納される「鷺の舞」が描かれている。毎年、国府祭の限定御朱印は、国府祭に参加する6社共通で授与されている。国府祭当日は現地で、当日以外は各神社で授与される。令和4年はコロナ禍で神職による神事のみが執り行われたため、各神社での授与のみであった。

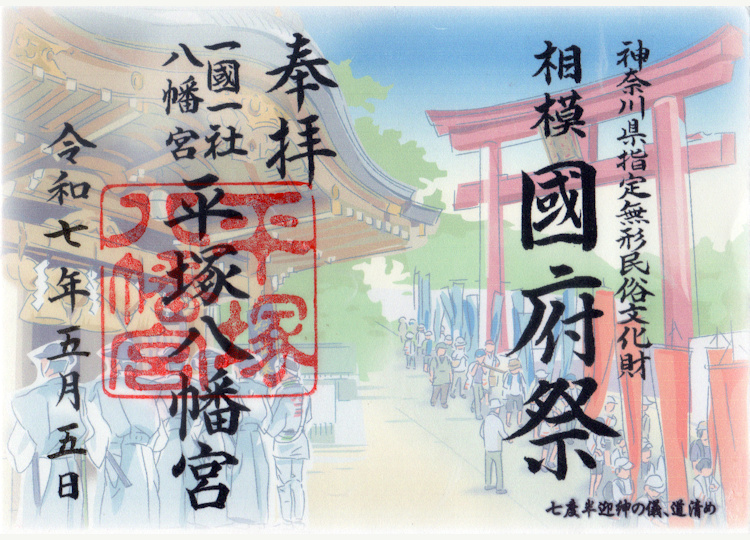

(4)令和7年拝受、国府祭の限定御朱印。国府祭当日、神揃山の斎場で拝受したもの。台紙の図柄は国府祭の六所神社における「七度半迎神の儀」と「道清め」の様子。

境内社の御朱印

(5)令和4年拝受、平塚弁財天の御朱印。中央の朱印と揮毫は「平塚弁財天」、右に「相州平塚鎮座」。

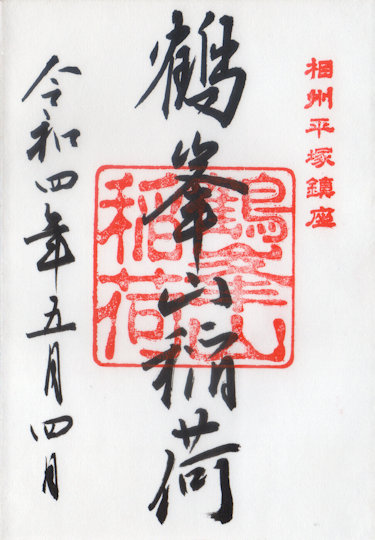

(6)令和4年拝受、鶴峯山稲荷の御朱印。中央の朱印と揮毫は「鶴峯山稲荷」、右に「相州平塚鎮座」。

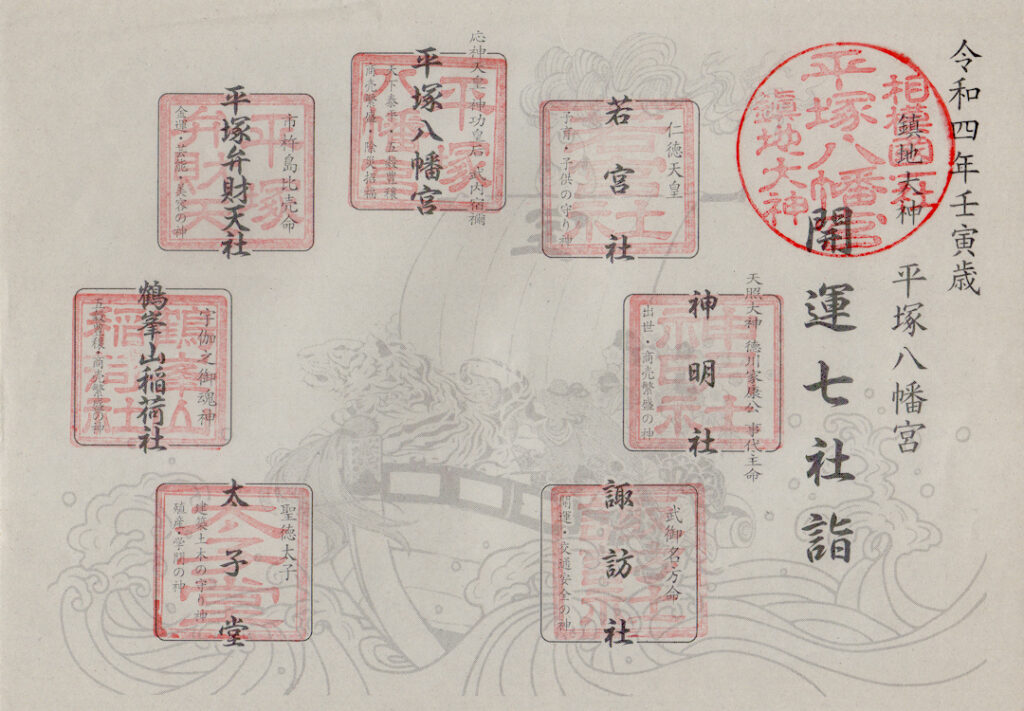

(7)開運七社詣、令和4年に巡拝、拝受。平塚八幡宮の御本社と末社6社を巡拝してスタンプを押す。現在は八社詣になっているようだ。

昔の御朱印

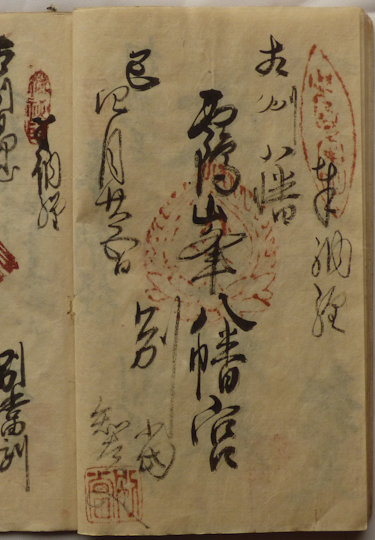

(7)文政4年(1821)の納経(御朱印)。揮毫は「奉納経/相州八幡/鶴峯山八幡宮/別當/知事」。中央の朱印は判読しづらいが、蓮台上の火炎宝珠に阿弥陀如来(八幡大菩薩の本地仏)の種字「キリーク」と思われる。右上の印は「鶴峯山」、左下は「別當」。江戸時代、平塚八幡宮の別当は鶴峯山等覚院(明治の神仏分離で廃寺)であり、そちらで納経の対応をしていたようだ。

(8)昭和16年(1941)の御朱印。中央の朱印は「八幡神社」、右に「相州平塚鎮座」。明治初年から昭和53年(1973)まで、平塚八幡宮の正式名称は八幡神社だった。

平塚八幡宮について

御祭神

■応神天皇

■神功皇后

■武内宿禰

『明治神社誌料』は誉田別尊一柱としている。『新編相模国風土記稿』は「祭神応神天皇、神体神秘(前立の像あり、長二尺五寸、弘法作)、左に香椎明神(古は別社あり、今境内亀甲山と称する所、その跡たり)、右に高良明神(これも境内丸山の上にありしという)を配祀す、本地阿弥陀(別当寺本尊なり)」とする。福岡県の香椎宮の御祭神は仲哀天皇と神功皇后、高良大社の御祭神は武内宿禰なので、現在の御祭神の神功皇后が香椎明神に、武内宿禰が高良明神に当たると思われる。

御由緒

平塚八幡宮は相模国の八幡庄の総鎮守とされ、古くは鶴峯山八幡宮あるいは鶴峯八幡宮と称した。5月5日に行われる国府祭に参加する相模六社の一。『新編相模国風土記稿』には当国第五の宮だが昔から八幡宮と称して五宮とは唱えないとある。以前は国府祭において「五宮格」とされていたが、現在は専ら「一国一社八幡宮」としているようだ。

社伝によれば、仁徳天皇68年(380)当地を大地震が襲い、甚大な被害があった。これを憂慮した天皇が種々の神饌を奉って誉田別尊(応神天皇)を厚く祀ると鎮まった。そこで相武川上取県主に命じて川下に八幡大神の社を造営せしめ、その地を八幡村と呼んだ。これが平塚八幡宮の創祀だという。

顕宗天皇の御代、小年魚贄の膳部を神前に供え、供奉領として毎年5月5日、稲穂八千八百束・麦一秀庫・大豆百箕、小年魚川と称する地より献げられた。また、仁賢天皇の御代には神領40余町を寄進された。

推古天皇7年(599)再び大地震があった。天皇は「鎮地大神」の宸筆を捧げて国土安穏を祈願すると、たちまち国土静謐、万民鼓腹したので新たに社伝を造営した。天武天皇はこの地の税の三分の二を寄進し、文武天皇は「天晴彦」という宝剣を奉納されたと伝えられる。

一方、『相模国大中郡鶴峯山八幡宮之記』によれば、当社は神亀年間(724~29)宇佐神宮より勧請したもので、これにより当地を八幡庄と称するようになった。また、聖武天皇により相模国の一国一社の霊場に定められたという。『新編相模国風土記稿』には「社伝に神亀年中諸国一ノ宮へ法華経を納められし時当社へも納め給いしという」とある。

文献上では、石清水八幡宮の所領を朝廷が安堵した保元3年(1158)の官宣旨に見える「相模国 旧国府別宮〔ふるごうべつぐう〕」が当社のことであると考えられている。別宮とは石清水八幡宮の分社で、本社に経済的に奉仕する一種の荘園であった。

相模の国府は平安時代初期の『和名類聚抄』に「大住府」、鎌倉時代初期の『伊呂波字類抄』に「余綾府」とあることから、大住郡から余綾郡に移転したことがわかっている。「旧国府」は国府が余綾郡(現在の大磯町・六所神社付近とされる)に移った後に大住郡の旧国府を指した呼称であり、その所在地は近年の発掘調査から八幡村に隣接する四之宮村(平塚市四之宮)の前鳥神社付近が有力視されている。

建久3年(1192)源頼朝は北条政子の安産を祈願し、神馬を奉納した(『吾妻鏡』には「八幡宮」とのみあるが、国府祭に参加する総社・一宮から四宮に続いて記載されていることから、同じく国府祭に参加する平塚八幡宮のことだと考えられている)。

文明18年(1486)聖護院門跡の道興准后が参拝し、「梓弓 やはたと爰にぬかづきぬ 春は恵の山に待ちみむ」と詠んだ。

武田信玄が北条氏康を攻めた際には当社に軍陣を置き、そのために社殿や古記・社宝などが焼失した。

天正19年(1591)徳川家康は先例に従って社領50石を寄進。慶長年間(1596~1615)には家康自ら参拝、その荒廃を歎じ、伊奈備前守に命じて社殿を再建した。正保3年(1646)には幕府が社殿営繕料として山林2ヶ所を寄進した。

江戸時代には八幡村・馬入村・平塚新宿の鎮守とされた。平塚八幡宮が鎮座する平塚新宿は、元は八幡村の一部であったが、慶安4年(1651)に分村して平塚宿に加えられ、八幡新宿あるいは新宿と呼ばれた。平塚新宿と呼ばれるようになった時期は不明確だが、『新編相模国風土記』によれば元禄16年(1703)の割付の書に初めて見られるという。

別当は等覚院で、古義真言宗関東檀林三十四院の一であった。元は等覚寺と称したが、慶長14年(1609)実雄法印が真言宗の名刹で相州七箇寺の随一とされた八幡村の高間山成事智院を移転して合併、鶴峯山成事智寺等覚院と号し、中興開山となった。また供僧として光円坊、泉蔵院(八幡村)、蓮光寺(馬入村)、高福寺、光明院があった。

明和2年(1765)平塚宿の僧・本誉還真が18年の間浄財を集め、青銅の大鳥居を奉納した。

明治6年(1873)官の達示により社号を八幡神社と改称、郷社に列格した。神仏分離により別当・等覚院は廃寺となり、当時の住職は復飾して神職となった。

大正12年(1923)関東大震災のために社殿が倒壊、昭和3年(1928)現在の社殿が再建された。

昭和15年(1940)県社に昇格。昭和28年(1953)神社本庁の別表神社に加列。

昭和53年(1978)平塚八幡宮と改称した。

二の鳥居(青銅鳥居)

拝殿前にある青銅の二の鳥居は、明和2年(1765)平塚の僧・本誉還真が18年にわたって托鉢をしながら浄財を集め、奉納したものである。高さ6.05m、幅は4.95m。元は東海道から八幡宮への参道である八幡大門の入口に建っていた。扁額には「鶴峯山」とあったことが『新編相模国風土記稿』に記されている。

この鳥居について『新平塚風土記稿』に次のような話がある。

元文4年(1739)少年を連れた廻国僧が東海道を下ってきたが、平塚新宿の地先で急死した。新店〔しんみせ〕と呼ばれた家の主人が父を失った少年に同情し、引き取って世話をすることになった。少年はすくすくと成長し、新店の主人はこれをかわいがって、自分の娘の婿にしようと考えていた。ところが少年が青年期を迎えると突然姿を消し、行方がわからなくなった。

その後、長い年月が経過し、人々は青年のことを忘れてしまっていた。ある日、江戸の方から大八車に載せた青銅鳥居の柱が木遣り音頭で曳かれてきた。それに付き添っていた僧・本誉還真こそ、かつて新店で養われていた青年の年を経た姿であった。

明和2年(1765)9月、鳥居が建立され、その2年後の明和4年(1767)11月に還真は没した。

安政3年(1856)大風で鳥居が倒壊、万延元年(1860)に再建された。

大正12年(1923)関東大震災のため、再び倒壊。この時、銅柱から一石一字の法華経石が大量に発見されたという。交通上の問題から八幡宮境内の現在地に移されることになり、昭和7年(1932)に再建された。

櫻ヶ岡八幡神社

岐阜県高山市山口町に鎮座する櫻ヶ岡八幡神社は寛治元年(1087)平塚八幡宮より勧請されたという伝承がある。

それによれば、同地にある了心寺(真宗大谷派)の始祖は相模国平塚出身の真言僧で、密教弘通のために来住した。了心寺を開くとともに郷里の産土神である八幡宮を勧請し、社僧を兼ねたという。

国府祭

端午祭とも称し、かつて相模の国衙が置かれた中郡大磯町国府本郷の神揃山と麓の大矢場の祭場に一宮寒川神社、二宮川勾神社、三宮比々多神社、四宮前鳥神社、一国一社八幡宮・平塚八幡宮の神輿が集まり、総社・六所神社に御分霊を奉納する神事を行う。特に神揃山で行われる寒川神社と川勾神社の神職が上座を争う座問答が名高い。

一宮から四宮が式内社であるのに対して平塚八幡宮は延喜式に名前が見えず、また五宮と称することもないが、建久3年(1192)源頼朝が北条政子の安産を祈願して神馬を奉納した神社の中に総社及び一宮から四宮に並んで八幡宮の名が見えることから、すでに当時から五宮格として参加していることが推察できる。

祭典が行われる神揃山と大矢場の祭場には御仮屋が設けられ、参拝者には粽が授与される。

写真帖

境内入口に建つ一の鳥居。朱色の巨大な明神鳥居である。

社号標。

一の鳥居脇の狛犬。コロナ禍の最中だったため、マスクをしている。

鳥居をくぐると、参道の両側に池がある。東御池の中の島には鶴峯山稲荷社が祀られている。御祭神は宇迦之御魂大神で、平成28年(2016)平塚市八幡の八坂神社境内に祀られる川余稲荷より御分霊を勧請し、創建したという。

西御池の島には平塚弁財天が祀られており、池の端に拝所が設けられている。

平塚弁財天。平成23年(2011)平塚市岡崎の駒形神社境内に祀られている弁財天社から御分霊を勧請、創建したとのこと。

弁財天社の向かいには銭洗い池と聖願臼がある。

手水舎。

二の鳥居。明和2年(1965)平塚宿の僧・本誉還真が18年間托鉢して浄財を集め、建立したという聖堂の鳥居。柱には数多くの寄進者の名前が彫られている。

にの鳥居脇の青銅製の狛犬。こちらもコロナ禍中でマスクをつけている。

拝殿。昭和3年(1928)の再建。

拝殿の右側に境内社が三社。中央が若宮社、向かって右が諏訪社、左が神明社。

若宮社の御祭神は仁徳天皇。

諏訪社の御祭神は建御名方神。本社の御祭神が端午祭(国府祭)に出御されると、その留守を護るという伝承があり、昔から例祭は国府祭の前日に行われる。

神明社の御祭神は天照大御神、事代主神、徳川家康。明治の頃には境内社が5社あったようだが、その内の皇太神社に東照宮と蛭子社を合祀したものであろう。東照宮は徳川家康が社殿を造営・再興したことから元和年間(1615~24)に勧請したという。蛭子社は建仁年間(1201~04)の勧請と伝えられ、元は八幡新宿の北町通りにあったが、明治7年(1874)平塚八幡宮の末社となった。

御神木の銀杏。

神楽殿。

太子堂。御祭神は聖徳太子、建築土木の守り神として信仰されている。

太子堂、中央には「聖徳太子」と書かれた柱が建っている。

本殿。三間社流造の豪壮な社殿。

本殿の裏、北参道の鳥居と狛犬。

メモ

国道1号線に面して巨大な朱の明神鳥居が建つ。両脇の行灯の鶴の丸の神紋が印象的である。以前は鶴丸紋の大提灯が掲げられていた。

初回の参拝は平成18年、相模六社巡拝で。ぼんぼり祭りの翌日で、まだ境内には氏子崇敬者から奉納された多数のぼんぼりが建てられていた。

2回目の参拝は令和4年、国府祭の前日に相模六社の巡拝で(この年はコロナ禍のため、神職による神事のみが執り行われた)。この間、境内の整備が行われたようで、平塚弁財天や鶴峯山稲荷社の勧請などずいぶん様子が変わっていた。境内社を巡る開運七社詣などもあり、次々と参拝者が訪れていた。

平塚八幡宮の概要

| 名称 | 平塚八幡宮 |

|---|---|

| 旧称 | 鶴峯山八幡宮 鶴峯八幡宮 八幡神社 |

| 御祭神 | 応神天皇〔おうじんてんのう〕 神功皇后〔じんぐうこうごう〕 武内宿禰〔たけしうちのすくね〕 |

| 鎮座地 | 神奈川県平塚市浅間町1-6 |

| 創建年代 | 伝・仁徳天皇68年(380) |

| 社格等 | 旧県社 一国一社八幡宮 別表神社 |

| 例祭 | 8月15日 ・8月14日/宵宮祭 ・8月15日/浜降祭・神幸祭 ・8月16日/若宮社例祭 |

| 神事・行事 | 1月1日/歳旦祭 1月14日/左義長神事 2月節分/節分祭 2月11日/紀元祭 2月17日/祈年祭 3月第1日曜日/平塚弁財天社例祭 5月4日/諏訪社例祭 5月5日/国府祭 5月17日/山神社例祭 6月25日/疫神祭・大祓式 7月第1金・土・日曜日/七夕まつり 9月中旬/ぼんぼりまつり 10月/鶴峯山稲荷社例祭 10月17日/神宮祭・神明社例祭 11月20日/恵比寿神社例祭 11月23日/新嘗祭 12月25日/大祓式・鎮火祭・歳の市 12月31日/除夜祭 |

| 文化財 | 〈県無形民俗文化財〉国府祭 |

| 巡拝 | 湘南ひらつか七福神めぐり(弁財天) |