弦巻神社は弦巻地区(旧荏原郡弦巻村)の鎮守。弦巻村には八幡社・天神社・稲荷社2社の4社があった。明治40年(1907)字山谷に鎮座していた稲荷神社に残る3社を合祀し、村名に因んで弦巻神社と改称した。大正元年(1912)に拝殿を造営、現在に至る。

| 正式名称 | 弦巻神社〔つるまきじんじゃ〕 |

|---|---|

| 御祭神 | 応神天皇 宇迦能御魂神 〈合祀〉菅原道真 |

| 社格等 | 旧無格社 |

| 鎮座地 | 東京都世田谷区弦巻3-18-22 [Mapion|googlemap] |

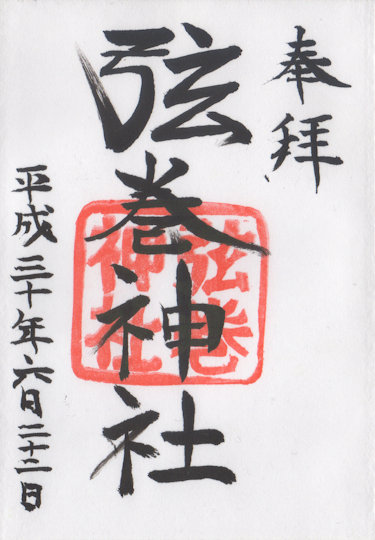

御朱印

(1)平成30年拝受の御朱印。朱印は「弦巻神社」。

弦巻神社について

御祭神

■応神天皇

■宇迦能御魂神

■菅原道真

弦巻神社の元となった4社のうち、応神天皇は八幡神社、菅原道真は北野神社(天神社)、宇迦能御魂神は稲荷神社2社の御祭神である。

『平成「祭」データ』では、応神天皇・宇迦能御魂神が主祭神、菅原道真が合祀となっている。東京都神社庁のサイトでは、応神天皇と宇迦能御魂神となっている。

御由緒

弦巻神社は弦巻地区(旧荏原郡弦巻村)の鎮守。明治40年(1907)村内に鎮座していた4つの神社を合祀し、地域全体の鎮守とした。

かつて弦巻村には八幡社、天神社、稲荷社2社の4社があった。『新編武蔵風土記稿』によると、いずれも村民持ちで、「わずかなる小祠」だったという。因みに明治12年(1879)の神社明細帳を見ると、4社とも社殿のサイズは1坪5合(約5㎡)となっており、いずれも小さな本殿のみで拝殿はなかったようだ。

弦巻村には本村・向・山谷という3つの字があり、それぞれの鎮守である八幡社・天神社・稲荷社は三宮と呼ばれた。

弦巻八幡と通称された八幡社は本村の鎮守であった。

『新編武蔵風土記稿』は、鎮座の年代は不詳だが、かつて鶴岡八幡宮の社領であったことから建立されたのであろうか、とする。

東京ふる里文庫の『世田谷区の歴史』は、永和2年(1376)吉良治家が上弦巻の半分の地を鶴岡八幡宮に寄進した時に勧請した、としている。

明治12年(1879)の神社明細帳によると、寛治元年丁卯年(1087)8月、吉良頼貞(頼康)が勧請したとする。しかし、これは寛治5年(1091)源義家により創建、天文15年(1546)8月吉良頼貞により再興という世田谷八幡宮の由緒に基づくものではないかと思われる。

因みに『江戸名所図会』では世田谷八幡宮が弦巻郷にあり、源義家の勧請とされている。現在の世田谷八幡宮については別に「宮坂八幡宮」として別に項目が立てられているので、これは弦巻八幡のことと考えられる。ただし宮坂八幡宮の挿絵には「世田谷八幡宮」とあるので、両社が混同されている可能性もある。

弦巻八幡神社は「小祠」とはいうが、神社明細帳を見ると境内地は1342坪あり、4社の中ではもっとも広かった。

天神社は向の鎮守で、向天神社と通称された。由緒は不詳。明治になって北野神社と改称した。

山谷の鎮守は稲荷社で、現在の弦巻神社。由緒は不詳だが、境内と付近一帯は世田谷城の南を守っていた弦巻砦の跡と考えられている。

なお、『新編武蔵風土記稿』は八幡社が山谷に、稲荷社が本村にあったとしているが、逆である。

弦巻村には稲荷社がもう一社あったが、こちらは向天神社に隣接して鎮座していた。

明治40年(1907)村の中央にある山谷の稲荷神社に本村の八幡神社と向の北野神社(向天神社)・稲荷神社を合祀して弦巻神社と改称、弦巻地域全体の鎮守とした。

合祀を明治41年(1908)、あるいは八幡社と向天神社を稲荷神社に合祀したとする資料が多いが、神社明細帳には「同所(駒沢村大字弦巻)六百九十番地八幡神社、同所五十四番地北野神社、同所五十三番地稲荷神社を本社に合祀の上、弦巻神社と改称。(明治)四〇.四.五許可、四〇.五.二七合祀済」と記入されている。

大正元年(1912)本殿を改修、拝殿と社務所を新築した(神社明細帳による)。さらに大正15年(1926)には神楽殿を造営、地域の鎮守としての威儀が整えられた。

弦巻八幡小祠

弦巻八幡の旧社地(弦巻4丁目33)に八幡社の小祠が鎮座している。

明治40年(1907)弦巻八幡が稲荷神社に合祀されて弦巻神社となった後、旧社地の所有者となった佐野氏の夢に八幡神が現れ、故地に帰りたいと告げた。そこで邸内社として八幡の小祠を建てたという。

昭和53年(1978)弦巻神社の境外社となった。

写真帖

一の鳥居。弦巻神社には石段の上と下、中ほどに三つの鳥居がある。三社を合祀したことに因むともいわれる。

社号標。

二の鳥居。

三の鳥居。

三の鳥居を過ぎると狛犬があり、その先に境内が広がる。

狛犬。大正10年(1921)の建立。

三の鳥居の脇に手水舎がある。

手水舎の後ろには石祠が二つ。『平成「祭」データ』や神社明細帳には境内社についての記載がないため、詳細はわからない。

参道の正面に拝殿、その右側に神楽殿がある。左側には社務所。

神楽殿。神社明細帳には大正15年(1926)に神楽殿が竣工したことが記されている。ただし、当時のままのものか否かは確認できなかった。

神楽殿の軒下には獅子の彫刻がある。

神楽殿の左側は廊下のようになっており、絵馬や額が掲げられている。

神楽殿の右側には2本の御神木がそびえている。

大正元年(1912)造営の拝殿。大正5年あるいは15年造営という資料もあるのだが、神社明細帳には「明治四五.三.七子社甲五七七ノ本殿修理社務所拝殿新築許可、大正元.一一.一六届出」とある。

本殿。春日造りのようである。神社明細帳には「本社 間口壱間、奥行壱間半」とあり、当時のものだと思われる。建造年代はわからないが、大正元年(1912)拝殿新築時に改修されている。拝殿と本殿を結ぶ渡殿は、神社明細帳によれば大正3年(1914)にできたようだ。

メモ

初めて参拝したのは平成23年11月15日、平日だったが七五三の当日で、ちょうど拝殿では七五三の御祈禱をしていた。御祈禱が終わるのを待って、御朱印について尋ねたのだが対応してないとのことであった。

平成29年になって御朱印を授与するようになったという情報をネットで見つけ、翌年6月に二度目の参拝。無事に御朱印をいただくことができた。

弦巻神社の概要

| 名称 | 弦巻神社 |

|---|---|

| 旧称 | 八幡神社 八幡社 北野神社 天神社(向天神) 稲荷神社 稲荷社 |

| 御祭神 | 応神天皇〔おうじんてんのう〕 宇迦能御魂神〔うかのみたまのかみ〕 〈合祀〉 菅原道真〔すがわらのみちざね〕 |

| 鎮座地 | 東京都世田谷区弦巻3丁目18番22号 |

| 創建年代 | 不詳/明治40年(1907) |

| 社格等 | 旧無格社 |

| 例祭 | 10月第3日曜日 |

| 神事・行事 | 1月1日/新年祭 1月8日/正月祭 5月8日/節分祭 6月28日/夏越の大祓 9月8日/九月祭 11月15日/七五三祝典祭 12月31日/大祓式・除夜祭 |