嶺村が開かれた天文4年(1535)頃の創建であろうとされる。元は小さな社だったが、木曽御嶽山の修験者・一山行者が御嶽三社の大神のお告げを受け、当社の傍らに庵を結んで布教を行った。その活躍により参拝者も急増し、天保2年(1831)現在の社殿が造営された。「嶺の御嶽神社に三度参拝すれば、木曽御嶽山に一度行ったのと同じ」といわれ、今も多くの崇敬者が参拝するという。明治になって嶺村の氏神とされ、村社に列格した。

| 正式名称 | 御嶽神社〔おんたけじんじゃ〕 |

|---|---|

| 御祭神 | 国常立命 国狭槌命 豊斟渟命 |

| 社格等 | 旧村社 |

| 鎮座地 | 東京都大田区北嶺町37-20 [Mapion|googlemap] |

| 公式サイト | http://mineno-ontake.com/ |

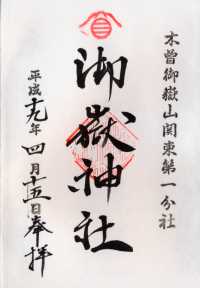

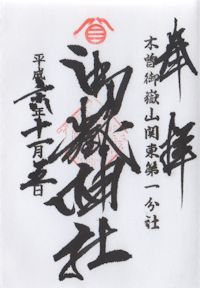

御朱印

(1)平成17年拝受の御朱印。中央の朱印は判読できない。上の印は三つ峰に丸に三つ引の神紋。

(2)平成28年拝受の御朱印。朱印は平成17年のものと同じ。

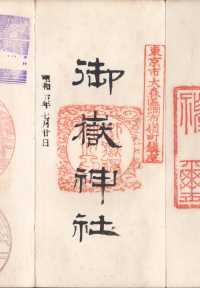

昔の御朱印

(3)昭和10年の御朱印。中央の印は「御嶽神社之印」、右上は「東京市大森区調布嶺町鎮座」。

御由緒

嶺村が開かれた天文4年(1535)頃に創祀されたとされる。また、一説には正保年間(1644~48)伊奈忠治が木曽御嶽神社より勧請したとも伝えられる。

文政13年(1830)に完成した『新編武蔵風土記稿』には「村の北にあり。小祠なり」とあり、当時は小さな祠だったようだ。これが今見るような姿になったのは、木曽御嶽山の修験者である一山行者による。

一山行者は相模国津久井県(現在の相模原市緑区)に生まれで俗名を治兵衛という。武蔵国足立郡与野(現在のさいたま市中央区)の井原家の婿となったが、衆生済度の本願を叶えるため同地の円乗院で仏門に入った。その後、三峰山の修験道の道場を尋ねるなど諸国を行脚した。

文政年間(1818~30)木曽御嶽山に登って修行をしていると、夢に御嶽三社の大神が現れて、江戸を去ること3里のところに因縁の地があるので、早く下山して人々の苦悩を救うようにと告げた。

一山行者は江戸に下り、布教をしながら大神ゆかりの地を求めた。そして嶺村で御嶽山の祠を発見、これこそ大神の示し給うた因縁の地であると悟り、庵を結んで布教を続けた。その活躍により、近郷の人々はもとより広く関東一円に信者が広がり、各地に講が結成された。

当社に参詣する人も急増し、天保2年(1831)には木曽御嶽関東第一分社として現在の社殿が造営された。信者の中には江戸の豪商などもおり、かなりの寄進があったという。

一山行者は嘉永4年(1851)帰幽するが、その後も信仰は衰えることなく明治から大正、昭和へと続いた。「嶺の御嶽神社に三度参拝すれば、木曽御嶽山へ一回行ったのと同じ」と言われたようで、今も講社の団体参拝があるとのことである。

また、明治になると嶺村の氏神とされ、村社に列格した。

写真帖

メモ

天保2年(1831)建造の社殿の周囲の壁面は「養老の瀧」「司馬温公の甕割り」など和漢の故事に因む見事な彫刻が施されている。また、境内には御嶽塚、水行堂、一山神社などが並び、御嶽信仰の息吹を感じさせる。現在でも、東京嶺一山講の主催により、毎年8月に木曽御嶽山登拝を行っているとのことである。

御嶽神社の概要

| 名称 | 御嶽神社 |

|---|---|

| 通称 | 嶺の御嶽山 |

| 御祭神 | 国常立命〔くにとこたちのみこと〕 〈相殿〉 国狭槌命〔くにさづちのみこと〕 豊斟渟命〔とよくもぬのみこと〕 |

| 鎮座地 | 東京都大田区北嶺町37番20号 |

| 創建年代 | 天文4年(1535)頃、一説には正保年間(1644~48) |

| 社格等 | 旧村社 |

| 例祭 | 9月第2もしくは第3土・日曜日 |

| 神事・行事 | 1月1日/歳旦祭 2月3日/節分祭 5月18日/五月祭 8月初旬/木曽御嶽山登拝 11月中酉の日/酉の市 12月31日/大祓 |

交通アクセス

□東急池上線「御嶽山駅」下車すぐ