赤塚氷川神社は長禄元年(1457)赤塚城主・千葉自胤が大宮の氷川神社から御分霊を勧請したことに始まると伝えられる。奈良時代に九州で反乱を起こして非業の死を遂げたという藤原広継を相殿に祀るが、どのような経緯で祀られるようになったのかはわからないという。

| 正式名称 | 氷川神社〔ひかわじんじゃ〕 |

|---|---|

| 御祭神 | 素盞嗚尊 〈相殿〉藤原広継命 |

| 社格等 | 旧村社 |

| 鎮座地 | 東京都板橋区赤塚4-22-1 [Mapion|googlemap] |

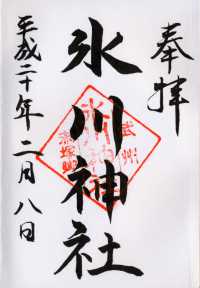

御朱印

(1)平成20年拝受の御朱印。朱印は「武州 赤塚郷 氷川神社」。

御由緒

赤塚氷川神社は上赤塚村の鎮守。長禄元年(1457)赤塚城主・千葉自胤により武蔵国一宮である大宮の氷川神社から勧請されたという。旧別当は真言宗の石成山清涼寺。

「御霊之神」として祀られる藤原広継(広嗣)命は、奈良時代、藤原宇合(藤原不比等の三男)の長男である。大宰少弐に左遷された後、反乱を起こし(藤原広嗣の乱)、捕らえられて処刑された人物であるが、なぜ当社に祀られるようになったかはわからないという。

『新編武蔵風土記稿』には「氷川御霊合社」とあり、このころには既に合祀されていたようである。現在も鳥居の扁額には氷川神社と御霊神社の名が併記されている。

長く荒廃していたため、安政4年(1857)に本殿、明治14年(1881)に拝殿を新築した。区内に類を見ない古風な形式を留めていたという。

明治5年(1872)村社に定められる。

昭和52年(1977)現在の鉄筋コンクリート造の流権現造の社殿が造営された。本殿はガラス張りの覆殿となっており、内部に納められた内神殿(安政4年建造の旧本殿)を見ることができる。総欅造で、壁面にも彫刻が施された見事なものである。

写真帖

メモ

参拝は2月の寒い午後。境内には少し雪が残っており、手水盤にも氷が残っていた。この手水盤の中には石製の亀があるのが珍しい。

かつては鬱蒼とした社叢を誇ったというが、現在では周辺の宅地化が進んでいる。それでも参道や境内には樹齢数百年というケヤキやイチョウ、楠などがみられる。また、参道の並木は板橋区の天然記念物に指定されている。

境内入り口から道路をはさんだ飛び地には太いケヤキの木があり、「赤塚乳房大神」という碑が建っている。三遊亭圓朝の『怪談乳房榎』のモデルの一つであるという。

赤塚氷川神社の概要

| 名称 | 氷川神社 |

|---|---|

| 通称 | 赤塚氷川神社 |

| 旧称 | 氷川御霊合社 |

| 御祭神 | 素盞嗚尊〔すさのおのみこと〕 〈相殿〉 藤原廣継命〔ふじわらのひろつぐのみこと〕 |

| 鎮座地 | 東京都板橋区赤塚四丁目22番1号 |

| 創建年代 | 長禄元年(1457) |

| 社格等 | 旧村社 |

| 例祭 | 9月12日に近い土・日曜日 |

| 神事・行事 | 1月1日/元旦祭 2月10日/田遊び祭 4月12日/祈年祭 6月30日/富士講例祭 7月1日/宮薙祭 12月1日/新嘗祭 ※『平成「祭」データ』による |