こまいぬ@御朱印研究家– Author –

-

居多神社 | 新潟県上越市

居多神社は越後国の一宮として尊崇された式内の古社である。国司や守護・上杉氏、守護代・長尾氏の崇敬を受け、江戸幕府からは朱印地100石を寄進された。越後国府に流罪となった親鸞聖人が参拝し、越後七不思議の一つ・片葉の葦の奇瑞が示されたことでも知... -

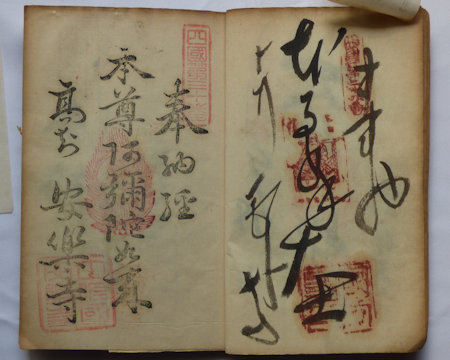

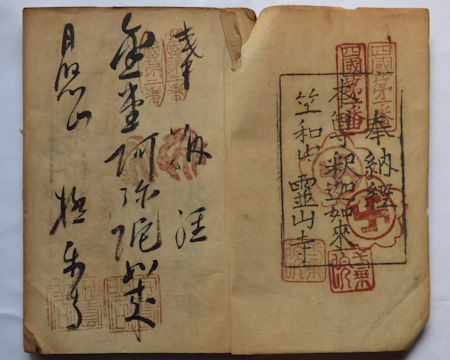

明治38年(1905)四国八十八ヶ所の納経帳(土佐)

この納経帳は、明治38年(1905)に四国八十八ヶ所を巡拝したものである。巡拝したのは女性だが、どこの人かはわからない。阿波の札所で重ね印をしているので、徳島県もしくは関西方面の人ではないかと思われる。 以下に土佐国の札所を見ていく。土佐国は24... -

用賀神社 | 東京都世田谷区

明治41年(1908)天祖神社に村社・宇佐神社及び稲荷神社・厳島神社・山際神社・北野神社を合祀、地名に因んで用賀神社と改称した。天祖神社は元は神明社と称し、創建年代は不詳。宇佐神社は天正年間(1573~92)鶴岡八幡宮から勧請したと伝えられ、用賀村... -

明治38年(1905)四国八十八ヶ所の納経帳(阿波)

この納経帳は、明治38年(1905)に四国八十八ヶ所を巡拝したものである。巡拝したのは女性だが、どこの人かはわからない。阿波の札所で重ね印をしているので、徳島県もしくは関西方面の人ではないかと思われる。 以下に阿波国(徳島県)の札所を見ていく(... -

神明山天祖神社(八景天祖神社)| 東京都大田区

創建年代は不詳だが、享保年間(1716~36)地元の人々が伊勢神宮に参詣し、御分霊を受けたことに始まると伝えられる。当時は神明社と称し、別当は円能寺であった。明治の神仏分離で独立し、天祖神社と改称した。 正式名称 天祖神社〔てんそじんじゃ〕 通称... -

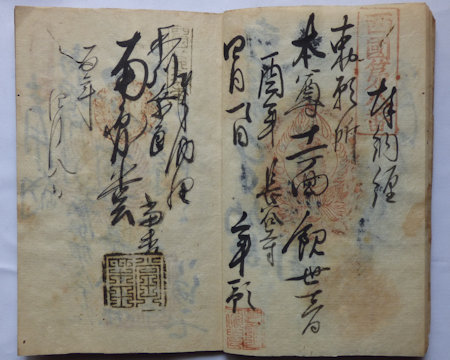

文化10年(1813)西国三十三所の納経帳(後半)

この納経帳は、文化10年(1813)に阿波国板野郡大寺村の三橋茂兵衛と母のフサが西国三十三所と信州善光寺を巡拝したときのものである。以下に、この納経帳の後半の詳細を見ていく。 播磨国の書写山から巡拝をはじめた茂兵衛とフサは、丹後・北近江... -

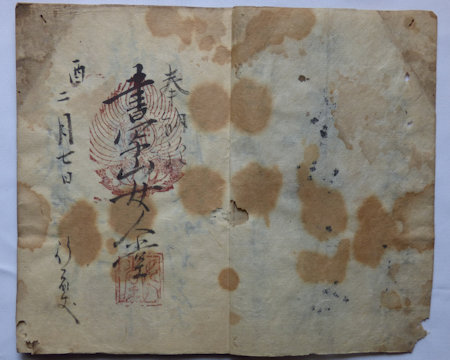

文化10年(1813)西国三十三所の納経帳(前半)

この納経帳は、文化10年(1813)に阿波国板野郡大寺村の三橋茂兵衛と母のフサが西国三十三所と信州善光寺を巡拝したときのものである。以下に、この納経帳の前半の詳細を見ていこう。 前半は西の比叡として知られる書写山円教寺の女人堂から始まり、播磨か... -

奥戸天祖神社 | 東京都葛飾区

奥戸天祖神社は、奥戸村の鎮守。江戸時代以前は三社明神社と称した。葛西御厨の時代に、伊勢より皇大神宮を勧請し、鹿島・香取の神を合わせ祀って村の鎮守としたと考えられている。明治初年に天祖神社と改称した。社殿前の大〆縄は、10月の例大祭で行われ... -

胡録神社 | 東京都荒川区

胡録神社は橋場村汐入の鎮守で、古くは第六天社と称した。永禄4年(1561)上杉謙信の家臣・高田嘉左衛門というものが仲間とともに当地に土着し、鎮守として祀ったと伝えられる。明治の神仏分離により、汐入の名産であった胡粉の「胡」と第六天の「六」に因... -

雄郡神社 | 愛媛県松山市

雄郡神社は、天宇受売命を奉斎したことに始まるというが、その年代は不詳である。用明天皇元年(586)宇佐八幡より八幡三神を勧請した。元慶2年(878)神階従五位下を授けられ、延久5年(1073)正八幡宮と改称した。近世は松山藩主となった加藤嘉明や松平...