杉並区の神社– category –

-

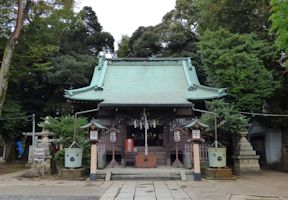

第六天神社 | 東京都杉並区

旧上高井戸宿の鎮守。由緒については詳らかでないが、鎌倉時代の創建であろうという。元は第六天社と称したが、明治の神仏分離で天神社と改めた。一般には第六天神社の通称で知られる。現在の本殿は安政3年(1856)、拝殿は明治14年(1881)に再建されたも... -

大宮前春日神社 | 東京都杉並区

大宮前新田の鎮守で、社伝によれば万治年間(1658~61)大宮前新田を開拓した井口八郎右衛門が勧請したことに始まるという。拝殿は明治10年(1877)、本殿は明治21年(1888)の建築で、参道には明治27年(1894)と33年(1900)に奉納された二対の神鹿が安... -

松庵稲荷神社 | 東京都杉並区

松庵村の鎮守。創建については不詳だが、万治年間(1658~61)当地を開拓した荻野松庵によって祀られたものであろうという。昭和9年(1934)西高井戸(旧中高井戸村)鎮守の稲荷神社を合祀した。 正式名称 稲荷神社〔いなりじんじゃ〕 通称 松庵稲荷神社 ... -

久我山稲荷神社 | 東京都杉並区

久我山村の鎮守で、創建年代や歴史については不詳。明治40年(1907)村内の天祖神社を合祀した。7月の夏祭りでは「湯の花神事」が行われる。昔、疫病が流行ったときに「湯の花をもって村人の罪穢れを祓え」という託宣により始まり、日清戦争の時に一度中断... -

成宗須賀神社 | 東京都杉並区

旧別当・宝昌寺の火災で記録が焼失したため由緒などは不詳だが、天慶4年(941)の創建、慶長4年(1999)社殿再建と伝えられている。現在の社殿は昭和33年(1958)に改築されたものである。 正式名称 須賀神社〔すがじんじゃ〕 通称 成宗須賀神社〔なりむね... -

太道教・猿田彦神社 | 東京都杉並区

太道教を設立した中村しげは、昭和13年(1938)霧島神宮の関東における講元となり、昭和15年(1940)瓊瓊杵尊の天孫降臨の事績を顕彰する宗教結社・太道教を設立した。本部には霧島神宮より迎えた天孫瓊瓊杵尊を祀る。猿田彦神社は、猿田彦命が天孫を先導... -

田端神社 | 東京都杉並区

応永年間(1394~1427)足利持氏と上杉禅秀が戦ったとき、品川左京の家臣・良彰が当地に土着し、北野天満宮の御分霊を勧請したことに始まる。元は天満宮と称し、明治になって北野神社と改めた。明治41年(1908)村内の神社5社を合祀、同44年(1911)田端神... -

和泉熊野神社 | 東京都杉並区

鎌倉時代の文永4年(1267)紀州から熊野本宮の御分霊を勧請したことに始まると伝えられる。現在の社殿は文久3年(1863)に造営されたもの。御神木の黒松は、徳川家光が鷹狩りで訪れたときに植えたものと伝えられ、区の天然記念物に指定されている。 正式名... -

高円寺天祖神社 | 東京都杉並区

寛治元年(1087)当地に住む篤信家・山下久七が伊勢神宮より御分霊を勧請したことに始まると伝えられる。永長元年(1096)村人と相議り、村の産土神として祀るようになったという。現在の拝殿は天保2年(1831)、本殿と幣殿は明治21年(1888)に建てられた... -

馬橋稲荷神社 | 東京都杉並区

社伝によれば鎌倉時代の末期の創建。天保3年(1832)神祇伯白川家より正一位足穂稲荷大明神の神号を賜った。明治40年(1907)旧馬橋村内にあった御嶽神社・白山神社・天神社・水神社を合祀。昭和40年(1965)住居表示制度の実施によって馬橋の地名がなくな...

12