国学四大人の一人・平田篤胤を祀る。明治の初め、平田家の邸内社として創祀された。明治21年(1888)小石川区小日向第六天町(現・文京区春日)に遷座。さらに昭和34年(1959)現在地に移転した。

| 正式名称 | 平田神社〔ひらたじんじゃ〕 |

|---|---|

| 御祭神 | 神霊真柱平田篤胤大人命 |

| 社格等 | 旧無格社 |

| 鎮座地 | 東京都渋谷区代々木3-8-10 [Mapion|googlemap] |

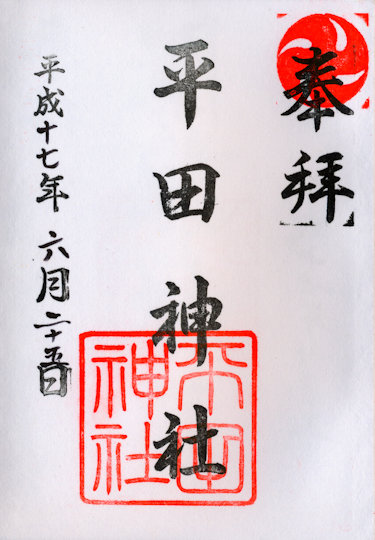

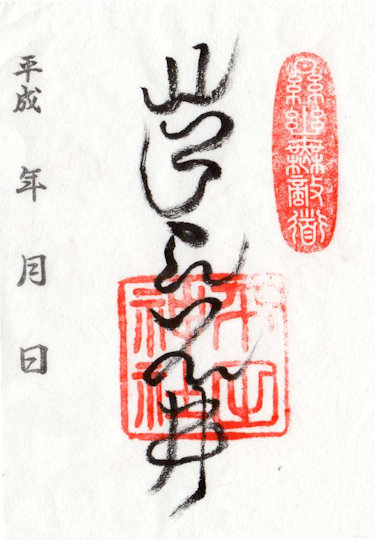

御朱印

(1)平成17年拝受の御朱印。朱印は「平田神社」、右上は鎌卍の神紋。

(2)平成22年拝受の神代文字の御朱印。揮毫はアヒルクサ文字で「カムナガラ(惟神)」。朱印は「平田神社」。右上の印は「顕幽無敵道」。

御由緒

不詳 unknown, Public domain, via Wikimedia Commons

御祭神

■神霊真柱平田篤胤大人命〔かむたまのみはしら ひらたあつたねうしのみこと〕

平田篤胤は荷田春満〔かだのあずままろ〕・賀茂真淵〔かものまぶち〕・本居宣長とともに国学の四大人と称される国学者・神道家である。その思想は尊王攘夷の支柱となり、明治維新の原動力となった。

安永5年(1776)久保田(秋田)藩士・大久保祚胤の四男として久保田城下(現在の秋田市)に生まれる。20歳で江戸に出て、さまざまな職業に就きながら苦学する。25歳のときに備中松山藩士・平田篤穏〔ひらたあつやす〕の養子となる。

享和元年(1801)本居宣長の没後の門人となる(同3年ともされる)。同3年(1803)28歳の時、処女作『呵妄書』を著し、太宰春台の『弁道書』の日本蔑視を論駁した。文化3年(1806)私塾・真菅乃屋を開く。同13年(1816)気吹舎と改称している。

以来、『古道大意』『俗神道大意』『霊能真柱』『古史成文』『古史伝』など百部千余巻という著作をものにしている。その研究は仏教・儒教・道教・蘭学・キリスト教に及び、さらに西洋医学・ラテン語・暦学・易学・軍学にも精通していた。

文化5年1808)には白川神祇伯家より諸国の神職への古学の教授を委嘱され、伯家学則を改訂している。さらに文政6年(1823)には神祇管領の吉田家からも古学の教授を依頼されている。いわば全国の神職に古道を教授する立場になったわけである。

天保12年(1841)『天朝無窮暦』の内容が問題となり、幕府より久保田への国許退去・著述差留を命じられる。同14年(1843)68歳で没す。

弘化2年(1845)白川家より「神霊眞柱大人〔かむたまのまはしらうし〕」の諡号と霊神の称号を贈られ、さらに文久2年(1862)改めて霊社号を贈られた。明治16年(1883)には正四位を、没後百年の昭和18年(1943)には従三位を追贈されている。

御由緒

『神社明細帳』によると、弘化2年(1845)白川家より霊社号を贈られたことにより(実際は弘化2年に贈られたのは霊神号で、霊社号が贈られたのは文久2年)、京都の平田銕胤(篤胤の婿養子)の邸内に小祠を設けて御祭神を奉祭した。

その後、銕胤の東京移転に伴い、本所柳島横川町(現・墨田区)の邸内に小祠を営んだ。

明治11年(1878)平田家の人々や門人たちにより平田邸内の小祠に拝殿を設け、「平田神社」として公認の神社(無格社)となった。

明治20年(1887)南葛飾郡請地村(現・墨田区)に用地を購入し、移転遷座することを計画した。しかし参拝に不向きな土地であったため、翌明治21年(1888)小石川区小日向第六天町(現・文京区)に移転していた平田邸の一角を寄進し、社殿を造営して遷座した。

昭和20年(1945)5月25日に空襲で社殿が焼失。再建されないまま、昭和30年(1955)敷地が営団(現・東京メトロ)丸ノ内線の車両基地として収用されることになった。平田邸は昭和33年(1958)に渋谷区代々木の現社地に移転、その邸内に平田神社が新築された。

しかし、この間に神社関連の諸法規の改正、宗教法人法の施行などがあり、これに伴って公的神社としては一旦清算され、平田家の邸内社として存続することとなった。

昭和48年(1973)平田家当主の宗胤氏が篤胤の遺稿・遺品を含む全財産を寄付し、平田神社が宗教法人として再発足。さらに昭和62年(1987)6月、現在の社殿その他の諸施設が完成した。

写真帖

メモ

小田急線南新宿駅から約200m、JR代々木駅から約500mほどの住宅地の中に鎮座する。三階建ての建物の一階部分が神社の拝殿になっており、奥に突き出す形で本殿がある。

御神徳に関しては、由緒書に文化(学問・芸術・道徳・宗教)・建康(医薬)・豊かな生活(財運)・世直し(社会開発・社会革命)・人生指針(易占・教導)が挙げられている。特に学問の神様として位置づけられているようだが、確かに諸学に通暁した平田篤胤の博識には目を見張るものがある。

また、宗教という観点では、日本の宗教、特に新宗教を考える上で平田篤胤の思想の影響はもっと評価されるべきだと考える。

拝殿の中には授与所があり、お札やお守りの他、篤胤直筆の神代文字のコピーや気吹舎に伝わる印なども授与している。

なお、他に平田篤胤を祀る神社として、生地・秋田に彌高神社がある。

平田神社の概要

| 名称 | 平田神社 |

|---|---|

| 御祭神 | 神霊真柱平田篤胤大人命〔かむたまのみはしら ひらたあつたねうしのみこと〕 |

| 鎮座地 | 東京都渋谷区代々木三丁目8番10号 |

| 創建年代 | 明治初年 |

| 社格等 | 旧無格社 |

| 例祭 | 11月3日 |

| 神事・行事 | 1月1日/歳旦祭 |

交通アクセス

□JR山手線・中央線・都営大江戸線「代々木駅」より徒歩約7分

□小田急線「南新宿駅」より徒歩約5分

参考資料

・平田神社由緒書

・『平成「祭」データ』

・『神社明細帳』(東京都公文書館)

・「平田神社移転願」(東京都公文書館)

・『硯堂叢書』福羽美静(明治28年)

・『小石川区史』(昭和10年)

・「平田神社の創建」鎌田純一(昭和48年『國學院雑誌』第74巻第11号)

・『東京都神社名鑑 上巻』東京都神社庁(昭和61年)

・Wikipedia

更新履歴

2006.01.29.公開

2010.05.19.改訂、画像を追加

2017.02.01.更新、Wordpressへ移行、御朱印と画像を追加

2025.09.05.更新、由緒を修正、画像を追加