徳川家康が当地で休息をした後、残されていた乗馬の轡〔くつわ〕を祀ったとも、馬蹄あるいは馬沓(馬わらじ)を祀ったとも伝えられる。古くから百日咳の霊験で信仰を集め、戦前までは全国からの参詣者で賑わったという。

| 正式名称 | 轡神社〔くつわじんじゃ〕 |

|---|---|

| 御祭神 | 倭建命 |

| 社格等 | 旧無格社 |

| 鎮座地 | 東京都板橋区仲町46-3 [Mapion|googlemap] |

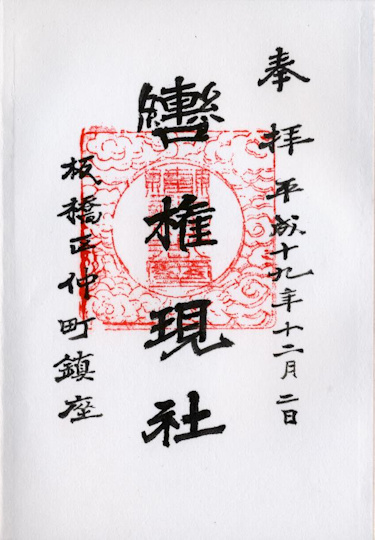

轡神社の御朱印

(1)平成19年拝受の御朱印。揮毫は「轡権現社」、朱印は「轡神社御璽」。

御由緒

江戸時代は轡権現社と呼ばれた。地元には寿永年間(1182~84)の鎮座との言い伝えが残る。

社号については、徳川家康がこの地に馬を止めて休息したが、その跡に乗馬の轡が残っていたので祀ったことによるとも、馬蹄あるいは馬沓(馬わらじ)を祀ったからともいわれる。

『北多摩神社誌』(昭和8年)は、江戸時代は権現が家康の代名詞のようになっていたことから、この地に立ち寄った家康の威光を崇め、その残した轡を権現として祀ったのではないか、とする。そして、古くから祀られていた神に轡の文字を附して呼び慣わしたのが当社社号の起源であろうと推測している。

当社が鎮座する下板橋宿には、他にも家康が当地を巡視したときに使っていた竹杖を祀ったという竹根権現社があったが、現在は氷川神社に合祀されている。

当社は古くから百日ぜきに霊験があるとして広く信仰を集め、戦前は全国から参拝者が訪れたという。

祈願する人は、当社に奉納された馬わらじの片方と麻をいただいて帰り、平癒すると新しい馬わらじと麻を奉納した。今も拝殿脇には馬わらじがぶら下げられている。

写真帖

社前風景。住宅地の中の小さな神社だが、境内は手入れが行き届いている。

境内の六十六部廻国供養塔。寛政2年(1790)のもの。前面には「奉納大乗妙典六十六部日本廻國」、後ろには「日本一之宮国分寺八幡宮」とある。

社殿。

社殿前の狛犬。

社殿の前に掛けられた「馬わらじ」。かつての信仰をうかがわせる。

メモ

住宅地の小さいお社。境内もコンパクトだが、庭木の手入れが行き届いており、非常に好印象。御朱印を拝受したのは初冬だったが、境内には菊の鉢が飾られていた。

かつて、百日咳は乳幼児にとって死の病だった。ワクチンが開始される以前、年間の患者の届け出数は10万人、その10%が死亡していたという。当社が広く信仰を集めたというのも、それだけ世の親にとって深刻な病気だったからだろう。現代ではワクチンのおかげで患者数が激減し、恐ろしい病気というイメージはほとんどなくなった。

拝殿脇にぶら下げられた馬わらじは、風雨にさらされ、すっかり古びてしまっている。これも時代の流れであろうが、それでもちゃんと伝統を残していることさに感心した。

轡神社の概要

| 名称 | 轡神社 |

|---|---|

| 旧称 | 轡権現社 |

| 御祭神 | 倭建命〔やまとたけるのみこと〕 |

| 鎮座地 | 東京都板橋区仲町46番3号 |

| 創建年代 | 寿永年間(1182~84) |

| 社格等 | 旧無格社 |

| 例祭 | 10月11日 |