篠崎浅間神社は天慶元年(938)5月15日の創建と伝えられ、区内でもっとも古い神社とされる。下総国弥山の人・弥山佐奈比が神人として仕えた後、平貞盛が霧島神社を祀り、関東の平安を祈って金幣と弓矢を奉納した。これをもって創建とする。7月の例祭は「幟祭」と称し、2年に一度、日本最大級という大幟10本が立ち並ぶことで知られる。

| 正式名称 | 浅間神社〔せんげんじんじゃ〕 |

|---|---|

| 通称 | 篠崎浅間神社〔しのざき せんげんじんじゃ〕 |

| 御祭神 | 木花開耶媛命 |

| 社格等 | 旧郷社 |

| 鎮座地 | 東京都江戸川区上篠崎1-22-31 [Mapion|googlemap] |

| 公式サイト | http://shinozaki-sengenjinja.or.jp/ |

御朱印

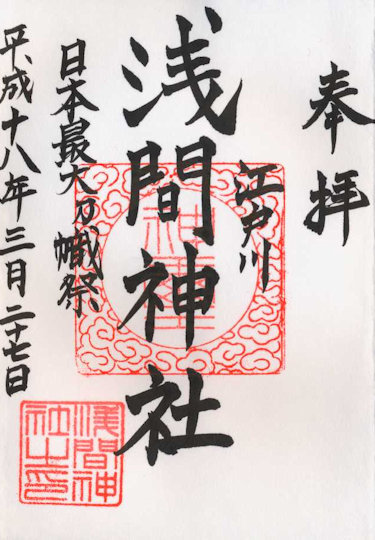

(1)平成18年拝受の御朱印。中央の朱印は「神璽」、左下の印は「浅間神社之印」。

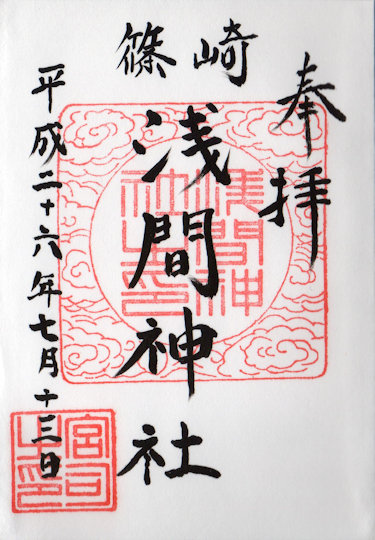

(2)平成26年拝受の御朱印。中央の朱印は「浅間神社之印」、左下の印は「宮司之印」。

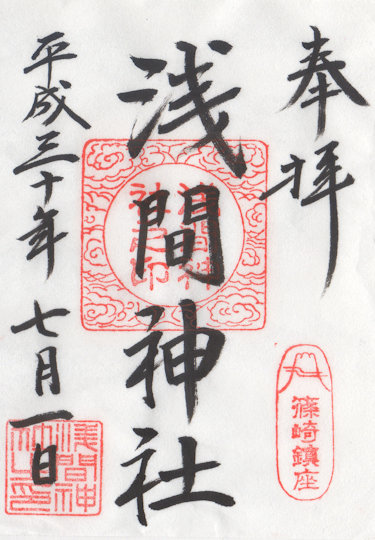

(3)平成30年拝受の御朱印。幟祭の当日に拝受。中央の朱印は「浅間神社之印」、右下は富士山に「篠崎鎮座」、左下の印は「浅間神社之印」。

御由緒

篠崎浅間神社は天慶元年(938)の創建と伝えられ、江戸川区内で最古の神社といわれる。旧別当は金瀧山無量寺(篠崎町3)であった。

社伝によれば、承平2年(932)下総国弥山から来住した弥山左那比が、浅間神社(当社)と神明社(現・浅間神社境内社の天祖神社)に神人として奉仕したという。

その後、承平・天慶の乱の際、平貞盛は霧島神社を祀り、金幣と弓矢を奉納して平將門の追討と関東の平安を祈願した。その日が天慶元年(938)5月15日で、これをもって当社の創建とする。

村上天皇の宝剣(本阿弥家の鑑定による)や後花園天皇の連歌の巻物、伏見天皇御宸筆の色紙などを蔵し、古くから崇敬を集めていたことをうかがわせる。

江戸時代、文化文政の頃(1804~31)になると江戸やその近郷からの参詣者が増え、講社が組織されるほどになった。6月1日(現在は7月1日)の例祭(お山開き)は、駒込(駒込富士神社)や浅草(浅草富士浅間神社)にも匹敵する賑わいがあったという。

明治5年(1872)村社に列し、明治7年(1874)郷社に昇格した。

補足

一説に、篠崎浅間神社はもともと篠崎町4丁目あたりに鎮座していたという。地元に伝わる伝承では、鎮座していた山が大嵐で崩れたが、御幣(神札とも)が風に飛ばされて現社地に留まり、それでここに祀られるようになったとされる。

その年代は不明だが、平成4年(1992)発行の『江戸川区の民俗3(江戸川沿岸地区の民俗)』では、300年前のことという地元の伝承を伝えている。

『新編武蔵風土記稿』によれば、下篠崎村には富士浅間社が2社あった。1社は無量寺持ちで社地に小御嶽社があるという。これは篠崎浅間神社と境内社の御嶽社のことであろう。もう一方は「下ノ宮」と号し、神明社(現在の篠崎浅間神社境内社の天祖神社)の神主が兼帯していたといい、これは同じく篠崎浅間神社の境内社となっている下浅間神社のことと思われる。

幟祭

7月1日(富士山のお山開き)に行われる例大祭は幟祭りと称し、隔年で日本最大級という大幟が立てられる。高さは20m以上、重さは約1tもあるという大幟を、旧上篠崎村・下篠崎村の5地区(上之庭(上篠崎)・中之庭(中図師)・本郷・西之庭(西篠崎)・下之庭(下篠崎))が2本ずつ合計10本立てる。かつては錦糸町の駅のホームからも見ることができたという。

大幟を立てる「幟上げ」はすべて人力で行われる。昭和40年代から50年代前半には人手不足でクレーンを使っていたが、昭和55年に氏子や地域住民により「幟会」が結成され、同会のメンバーを中心に人力での幟上げが復活した。その勇壮な様は見る人を魅了するそうだ。

篠崎浅間神社の境内社には拝殿風の大き目の社殿が多いが、これは幟祭りの際に各地区の詰所として使われるためのようだ。もともと各地区の鎮守が明治から大正にかけて合祀されたことにより、自分たちの鎮守の社殿を詰所としている。ただし、御本社を鎮守とする下之庭(下篠崎)は下浅間宮を、香取神社を鎮守とする中之庭(中図師)は御嶽宮を詰所とする。

写真帖

参道の入り口。ここから境内まで100mほどの参道が続く。

参道途中の注連柱。

参道脇に幟祭に使う大幟の柱がある。

弁天社。

大鳥居。注連縄はコンクリート製で、紙垂は金属製。その先に境内が広がり、左右に境内社が鎮座する。因みに社叢は江戸川区指定の天然記念物。

境内東側には、手前から稲荷神社、霧島神社、神楽殿が並ぶ。

稲荷神社。御祭神は豊受媛命。社前に「いせ稲荷大神」の幟が並んでいる。大正3年(1914)に合祀された伊勢屋村鎮守の稲荷神社ではないかと思われるが、旧伊勢屋村(東篠崎)にも境外末社の金海稲荷神社があるそうで、その関係はよくわからない。

摂社・霧島神社。御祭神は瓊瓊杵尊。承平8年(938)平貞盛によって創建されたと伝えられる。

神楽殿。

境内の西側には、手前から靖国宮(殉国の碑)、天祖神社・須賀神社、白髭神社、八幡神社、手水舎がある。

靖国宮(殉国の碑)。

天祖神社・須賀神社。下篠崎村本郷の鎮守で、大正2年(1913)に合祀された。天祖神社の御祭神は天照坐大神で、、元は神明社と称した。『新編武蔵風土記稿』に「当初は往古伊勢太神宮の御厨料なれば、恐らくは太神宮遙拝の為に造立せるなるべし。されば最古社なるべけれどその詳なることは伝えず」とある。須賀神社の御祭神は須佐之男尊で、元は天王社と称した。幟祭りでは本郷の詰所となる。

白髭神社。御祭神は猿田彦命で、上篠崎村西篠崎の鎮守。『新編武蔵風土記稿』には「白髭明神社 観正院持」とある。幟祭りでは西之庭(西篠崎)の詰所となる。

八幡神社。御祭神は誉田別命で、上篠崎村の鎮守。『新編武蔵風土記稿』には「八幡社 東光寺持」とある。ただし『神社明細帳』では当初より境内社となっており、浅間神社の遷座と関わりがあるのかもしれない。幟祭りでは上之庭(上篠崎)の詰所となる。

手水舎。

境内正面中央の石段の上には御本社、石段の東(向かって右)に御嶽宮、西(向かって左)に下浅間神社が鎮座する。

御嶽宮。御本社への石段の東側に鎮座する。御祭神は磐永媛命(ただし明治の『神社明細帳』では大山祇命となっている)。『新編武蔵風土記稿』の下篠崎村富士浅間社の項には「社地に小御嶽社あり」とあり、当時から篠崎浅間神社の境内社であったと思われる。幟祭りの際には中之庭(中図師)の詰所となる(ただし中図師の鎮守は御嶽宮の隣に鎮座する香取神社である)。

富士講碑。天保11年(1840)に建立された食行身禄(1671~1733)江戸の富士講の中心的指導者)の供養碑。中央に「元祖食行身禄価」の文字、上部に富士山と日月、下部に三猿が描かれている。江戸川区登録有形文化財。

香取神社。御嶽宮の東側に鎮座する。御祭神は経津主命。下篠崎村中図師の鎮守で、大正3年(1914)に合祀された。

水神宮(御祭神・彌都波能賣命)と道祖神(御祭神・久那斗神)。香取神社の後ろに鎮座する。

下浅間神社。御本社への石段の西側に鎮座する。御祭神は大山祇命。『新編武蔵風土記稿』によれば、下篠崎村には二つの富士浅間社があった。一方は村の鎮守で御本社(篠崎浅間神社)に該当し、もう一方は下ノ宮と呼ばれ、下浅間神社に該当する。『神社明細帳』では既に篠崎浅間神社の境内社となっており(ただし御祭神は木花開耶姫命)、御本社が遷座した時に当社も遷座、境内社になったのではないだろうか。下之庭(下篠崎)の鎮守は御本社だが、幟祭りの際には下浅間神社を詰所とする。

天満宮。下浅間神社の西側に鎮座している。御祭神は菅原道真公。

御本社の拝殿。

本殿

幟祭り

平成30年7月1日に、かねて念願だった幟祭りを拝観した。

神社に近づくと、社叢より高くそびえる大幟が見えてきた。

参道には屋台が並び、多くの参拝者で賑わっていた。

境内に入ると、参道の石畳を挟んで5門(5対10本)の大幟が立っている。

正面に御本社社殿前の鳥居と石段。巨大な幟を支えるだけあって、木枠も巨大である。

幟には「奉献浅間大神」「富士浅間社」等と書かれている。

御本社前の石段から。

神楽殿では葛西囃子が演じられていた。

メモ

千葉県との県境に近く、江戸川のほとりに鎮座する。周辺は農村の風情を残す。参道を進むと大鳥居があり、黄金の注連飾りがかかっている(コンクリート製の注連縄から金属製の紙垂を垂らす。境内は広く、社叢は区の天然記念物。また摂社の霧島神社をはじめ、多数の摂末社がある。

初めての参拝は平成18年。2度目の参拝は平成26年で、ネットで朱印が新しくなっていることを知って参拝した。3度目の参拝は平成30年の幟祭り、社叢よりも高くそびえる大幟が壮観であった。

篠崎浅間神社の概要

| 名称 | 浅間神社 |

|---|---|

| 通称 | 篠崎浅間神社 |

| 旧称 | 富士浅間社 |

| 御祭神 | 木花開耶媛命〔このはなさくやひめのみこと〕 |

| 鎮座地 | 東京都江戸川区上篠崎一丁目22番31号 |

| 創建年代 | 天慶元年(938) |

| 社格等 | 旧郷社 |

| 例祭 | 7月1日(幟祭) |

| 神事・行事 | 2月17日/祈年祭 8月1日/厄祓祭 12月1日/新嘗祭 12月31日/大祓祭 ※『平成「祭」データ』による |

交通アクセス

□篠崎駅(都営新宿線)より徒歩15分、またはバス

■京成バス小岩駅行き「浅間神社」下車徒歩3分

□小岩駅(JR総武線)よりバス

■京成バス篠崎駅経由一之江駅・瑞江駅行「浅間神社」下車徒歩3分

■京成バス(直通)江戸川スポーツランド行「浅間神社」下車徒歩3分

更新履歴

2006.04.24.公開

2017.05.18.改訂、Wordpressへ移行、御朱印と画像を追加

2025.08.25.改訂、御朱印と画像を追加