王子稲荷神社の創建年代は不詳だが、康平年間(1058~65)源頼義が当社を深く信仰し、「関東稲荷惣司」として崇めたと伝えられる。江戸時代は王子権現(王子神社)とともに徳川将軍家の祈願所とされ、社殿の造営や修繕もたびたびであった。また、広く庶民の信仰も集め、門前にはお茶屋や料理屋があって遠方からの参拝者で賑わったという。

| 正式名称 | 王子稲荷神社〔おうじ いなりじんじゃ〕 |

|---|---|

| 御祭神 | 宇迦之御魂神 宇気母智之神 和久産巣日神 |

| 社格等 | 旧無格社 |

| 鎮座地 | 東京都北区岸町1-12-26 [Mapion|googlemap] |

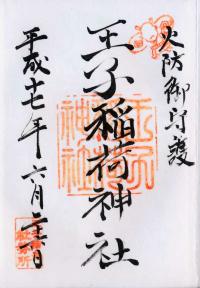

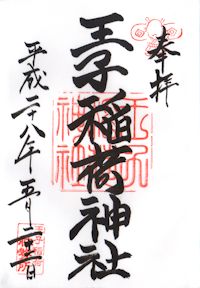

御朱印

(1)平成17年拝受の御朱印。中央の朱印は「王子稲荷神社」。右上は凧市に売られる奴凧、左下は「王子稲荷社務所」。

(2)平成29年初午祭(凧市)で拝受した御朱印。朱印は平成17年のものと同じ。右下に「初午祭・凧市」の墨書が入る。

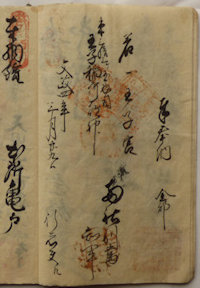

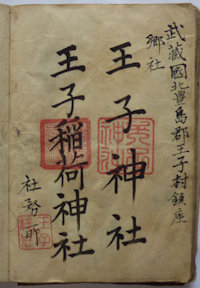

昔の御朱印

(1)文政4年(1821)、王子神社と王子稲荷神社の納経(御朱印)。揮毫は「奉納」「若一王子宮」「東三拾三ヶ国惣司 王子稲荷大明神」「両社別当知事」「行者丈江」。「東三拾三ヶ国」とあるように、「関東総司」は現代でいう「関東(かつての坂東)」ではなく、東日本の意味のようだ。「行者丈江」は「行者殿へ」の意味。朱印は両社の社号の位置と下に押されているが、いずれも判読できない。

(2)明治17年(1884)、王子神社と王子稲荷神社の御朱印。揮毫は「郷社 王子神社」「王子稲荷神社」「社務所」。朱印は中央右に「王子神社」、左に「稲荷大神」、左下に「王子神社印」。

御由緒

王子稲荷神社は古くから関東所々の稲荷明神の棟梁として広く信仰を集めた。

創建年代は不詳だが、康平年間(1058~65)源頼義が奥州征伐のときに深く当社を信仰し、「関東稲荷惣司」として崇めたとの社伝がある。治承4年(1180)源頼朝が源義家の兜・面頬・薙刀等を奉納したとも伝えられる。

往古、王子村は岸村といい、当社も荒川の岸に鎮座していたことから「岸稲荷」と称されたという。元亨2年(1322)領主の豊嶋氏が紀州熊野三山から王子権現(王子神社)を勧請したことから村名が王子と改められ、当社も王子稲荷と称するようになったという。

江戸時代には王子権現とともに王子両社と称され、等しく王子村の氏神として住民の崇敬を受けた。さらに徳川将軍家の祈願所とされ、歴代将軍の崇敬も篤かった。

慶長14年(1609)二代将軍・徳川秀忠の命により禅夷山金輪寺中興の祖・宥養上人が王子権現と当社の別当に補せられている。寛永11年(1634)三代将軍・徳川家光の命により王子権現とともに社殿を造営。元禄16年(1703)には五代将軍綱吉、天明2年(1782)には10代将軍家治により修営が行われた。

文政5年(1822)には11代将軍家斉によって八棟造り極彩色の華麗な社殿が造営された。しかし、残念ながら昭和20年(1945)の空襲により本殿などが大破。現在の拝殿・幣殿は文政年間のものだが、本殿は昭和35年(1960)の再建である。

庶民の信仰も篤く、遠方からの参拝者が多かった。街道筋には「王子いなりみち」の標石や石灯籠が建てられ、門前はお茶屋・料理屋が建ち並んでいた。社殿背後の山中には多くの狐が住み、神使として大切にされていた。そのすみかの跡は今も「御穴様」として保存されている。落語『王子の狐』などは当時の様子をよく伝えている。

12月晦日の夜に関八州の狐が路傍の大榎の下に集り、装束を改めて王子稲荷に参殿するという王子稲荷の狐火は有名で、近郷の農民は狐火の数で翌年の豊凶を占ったという。大榎は明治時代に枯死したが、その跡に祀られたのが装束稲荷神社(王子2)である。近年、町おこしのイベントとして、大晦日に装束稲荷から王子稲荷神社への狐の行列が行われている。

また、2月の初午祭の凧市も有名で、「火防守護の凧守」を求めて多くの人が参拝する。

写真帖

メモ

JR王子駅から北に進んだ高台の中腹に鎮座している。石段の下は幼稚園になっているため、平日は正面の神門から入ることはできず、境内南側から入ることになる。石段を登ると華麗な朱塗りの社殿が建っているが、その右にある鳥居をくぐると本宮、末社、御石様、御穴様がある。

本宮は、現在の位置に社殿が造営されたとき、元の本殿がそのまま残されて本宮と呼ばれるようになったという。御石様には、持ち上げたときに重く感じるか軽く感じるかで願い事が成就するか否かを占う「おもかる石」がある。御穴様は神使として大切にされていた狐の住処の跡である。伏見の稲荷山を思わせる霊気漂う空間である。

王子稲荷神社の概要

| 名称 | 王子稲荷神社 |

|---|---|

| 旧称 | 岸稲荷 稲荷社 |

| 御祭神 | 宇迦之御魂神〔うかのみたまのかみ〕 宇気母智之神〔うけもちのかみ〕 和久産巣日神〔わくむすびのかみ〕 |

| 鎮座地 | 東京都北区岸町一丁目12番26号 |

| 創建年代 | 不詳 |

| 社格等 | 旧無格社 |

| 例祭 | 2月初午(初午祭・凧市) |

| 神事・行事 | 12月31日/狐の行列 |

| 文化財 | 〈重要美術品〉額面著色鬼女図 |

交通アクセス

□JR京浜東北線・東京メトロ南北線「王子駅」より徒歩約6分

□都営荒川線「王子稲荷神社」より徒歩約7分。