こまいぬ@御朱印研究家– Author –

-

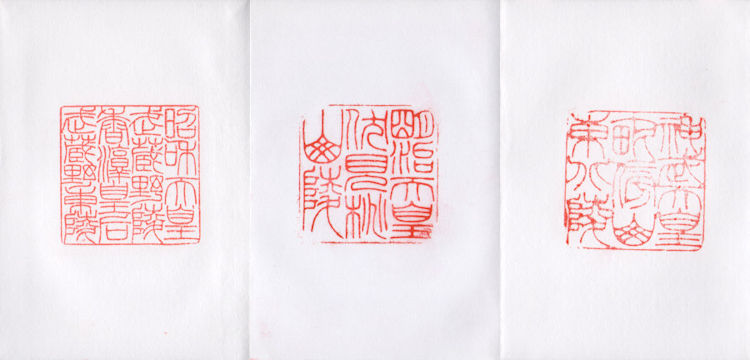

歴代天皇陵の新旧御陵印(2)

歴代天皇陵の現代の御陵印と過去に用いられた旧御陵印を紹介する。ここでは第18代反正天皇から第38代天智天皇まで20の御陵印を取り上げる(第37代斉明天皇は第35代皇極天皇が重祚しているため21代で20となる)。各御陵は宮内庁治定のものである。 なお、旧... -

歴代天皇陵の新旧御陵印(1)

歴代天皇陵の現代の御陵印と過去に用いられた旧御陵印を紹介する。ここでは神代三陵と初代神武天皇畝傍山東北陵から第17代履中天皇百舌鳥耳原南陵まで、計20の御陵印を取り上げる。各御陵は宮内庁の治定によるものである。 なお、旧御陵印は私の手許の資料... -

御陵印のいただき方

御陵印は歴代天皇陵の参拝記念の印である。御朱印ほど一般には知られていない御陵印だが、平成から令和への御代替わりなどもあり、関心が高まるのではないかと思われる。 本来は各御陵を参拝していただくべきものであろうが、現在は5ヶ所の陵墓監区事務所... -

御陵印(陵墓印)とは

「御陵印」は歴代天皇の御陵の参拝記念印である。かつては歴代外天皇や皇后の陵や皇族の墓にも印があり、皇族の墓の印は「墓印」と呼ばれていたため、両者の総称である「陵墓印」を使う人もいる。 現在は日向三代の御陵である神代三陵と歴代天皇の御陵にし... -

落合白山神社 | 東京都多摩市

落合白山神社は落合村の鎮守で、現存する棟札などから元和2年(1618)加賀の白山比咩神社から御分霊を勧請・鎮座したとされる。しかし、社宝の神像が平安時代から鎌倉時代のものといい、当社の草創もその頃に遡ると考えられている。多摩ニュータウンの開発... -

八王子七福神

八王子七福神は、昭和56年(1981)に開創された比較的新しい七福神霊場である。縁起のよい末広がりの「八」と八王子の「八」に因み、吉祥天を含む八尊を巡拝する。 ■本立寺:毘沙門天 ■伝法院:恵比寿天 ■金剛院:福禄寿 ■信松院:布袋尊 ■善龍寺:走大黒... -

板橋七福神

板橋七福神は、旧板橋区(現在の板橋区・練馬区)の七ヶ寺を巡る七福神霊場で、昭和12年(1937)に開創された。七福神の御尊像は区内に住んでいた町彫師の田中金太郎氏の手になるもの。 ■文殊院:毘沙門天 ■観明寺:恵比寿神 ■西光院:大黒天 ■西光寺:布... -

東海七福神

東海七福神は、昭和7年(1932)品川をはじめとする周辺町村を編入した大東京市の成立を記念し、品川の繁栄を願って発足した。品川宿から鈴ヶ森に至る旧東海道沿いの7つの寺社を巡る七福神霊場である。 ■品川神社:大黒天 ■養願寺:布袋尊 ■一心寺:寿老人 ... -

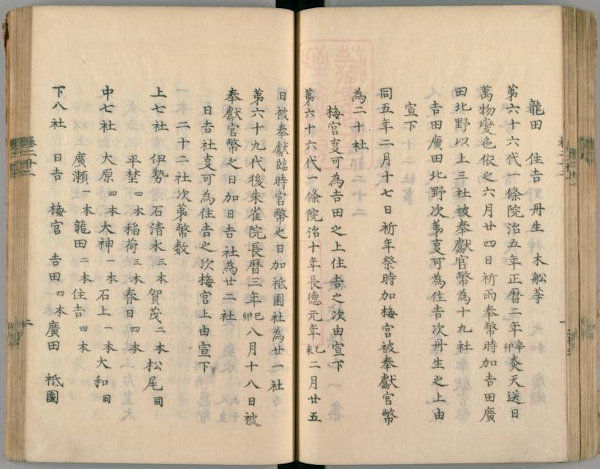

二十二社

二十二社とは社格の一つで、平安時代中期から中世にかけて朝廷から特別の崇敬を受けた神社で、上七社・中七社・下八社の22社からなる。国家の重大事や天変地異に際して特別の奉幣に預かり、最高の社格として不動の地位にあった。 康保3年(966)伊勢・石清... -

日尾八幡神社 | 愛媛県松山市

日尾八幡神社は、天平勝宝4年(752)孝謙天皇の勅により宇佐八幡宮より御分霊を勧請し、久米八幡宮と称したと伝えられる。旧別当は四国49番浄土寺で、文治年間(1185~90)源頼朝が再興、承久年間(1219~22)河野通信が社殿の改築を行った。松山八社八幡...