御朱印研究– category –

-

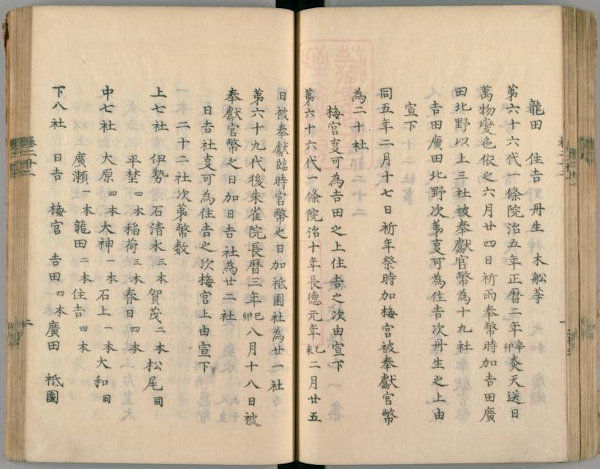

二十二社

二十二社とは社格の一つで、平安時代中期から中世にかけて朝廷から特別の崇敬を受けた神社で、上七社・中七社・下八社の22社からなる。国家の重大事や天変地異に際して特別の奉幣に預かり、最高の社格として不動の地位にあった。 康保3年(966)伊勢・石清... -

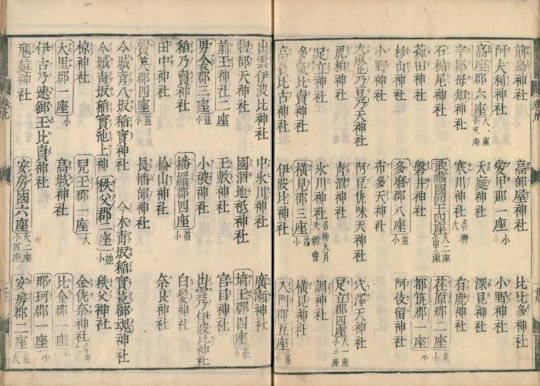

式内社と国史見在社

神社の御朱印をいただくようになると、「式内社〔しきないしゃ〕」「式内」という言葉を見かけることが多くなるのではないだろうか。御朱印に「延喜式内」あるいは「延喜式内名神大社」といった文字や印を入れる神社もある。 式内社とは、平安時代に編纂さ... -

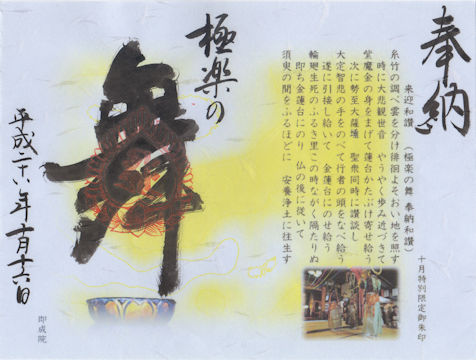

(7)浄土真宗の御朱印

浄土真宗本願寺派と大谷派では、昭和60年代もしくは平成初頭あたりから宗派の方針として御朱印を授与していない。 「浄土真宗では、教義上の理由から伝統的に御朱印を授与していない」などということがまことしやかに言われているため、それを真に受けてい... -

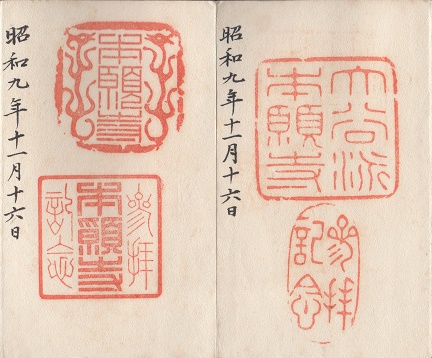

(6)昭和10年代から平成まで

昭和10年頃、空前のスタンプブームやそれに伴う諸問題を背景として「御朱印」という名称が使われるようになり、宗教的な意義が再確認された。 ここでは、それ以降から現代に至る流れを見てみたいと思う。 昭和10年代から戦後 戦後の教育により、戦前は戦雲... -

(5)スタンプブームと御朱印

かつては「御朱印」というと、「御朱印船」「御朱印地」というように、将軍が発給する「朱印状」もしくはそれによって安堵された土地のことを指していた。 神社仏閣で参拝の証しとしていただく記帳押印を「御朱印」と呼ぶようになったのは昭和の初めのこと... -

御朱印帳の基礎知識

御朱印をいただく際、必ず必要になるのが御朱印帳です。 昨今では各地の神社仏閣が次々にセンスのよいデザインの御朱印帳を頒布するようになり、御朱印帳自体がコレクションの対象になっています。 御朱印帳の形式や歴史、購入方法など、御朱印帳に関する... -

御朱印の基礎知識

御朱印についての基本的なことがらをまとめました。 ここに書いていることの大半は私の独自研究です(御朱印についての研究はほとんどなされてないため)。根拠はきちんとありますが、引用する際には、その点にご注意ください。 御朱印はいつ頃登場したか ... -

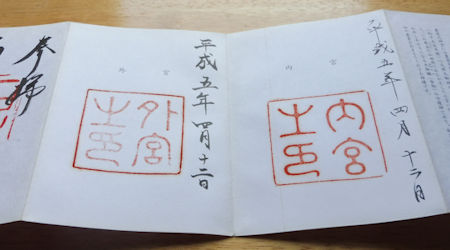

(4)折り本式集印帖の登場

大正時代の半ば、御朱印の歴史における一大変革が起きた。折り本式の集印帖の登場である。俗に蛇腹式などと呼ばれるタイプで、現在でも御朱印帳といえばこのタイプをイメージするぐらい定着している。 大正から昭和昭和初期の旅行ブームと相まって... -

(3)旅行の自由化と記念スタンプ

明治維新は日本のあらゆる分野に変化をもたらした。数々の変革の中で、御朱印の歴史に大きな影響を与えたのは、次の3点だろうと思われる。 1.神仏分離 2.六十六部の禁止 3.庶民の移動の自由化 特に庶民の移動の自由化により、信仰を名目としない観光... -

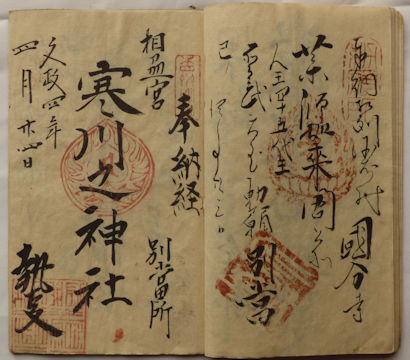

(2)納経帳の登場と広がり

六十六部が最も盛んになるのは江戸時代、特に18世紀以降である。ノートルダム清心女子大学の小嶋博巳教授は、17世紀末から18世紀初頭が六十六部の画期であると指摘されているが、御朱印の歴史から見てもこの時期に大きな画期となる出来事が起きている。 納...

12