三河稲荷神社は、天正18年(1590)徳川家康が江戸に入府した際、三河国碧海郡の隣松寺鎮守の稲荷社を吹上に勧請したことに始まる。慶長11年(1606)御弓組が大縄地を拝領した際、その鎮守として昌清寺境内に祀られた。明治の神仏分離により独立、明治26年(1893)現社地に遷座した。

| 正式名称 | 三河稲荷神社〔みかわ いなりじんじゃ〕 |

|---|---|

| 御祭神 | 宇迦之御魂命 |

| 社格等 | 旧村社 |

| 鎮座地 | 東京都文京区本郷2-20-5 [Mapion|googlemap] |

| 公式サイト | http://www1.tcn-catv.ne.jp/mikawainari/(※リンク切れ) |

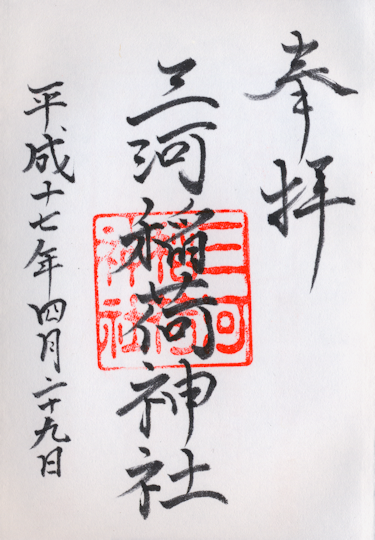

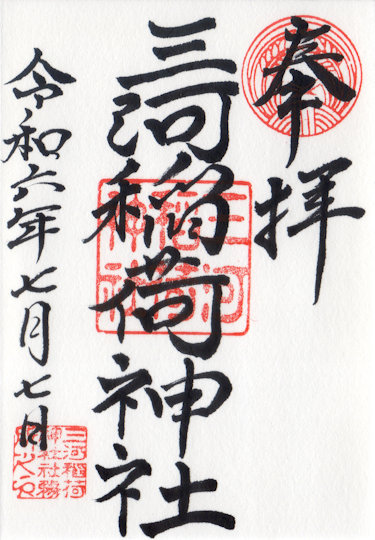

御朱印

(1)平成17年拝受の御朱印。朱印は「三河稲荷神社」。

(2)令和6年拝受の御朱印。中央の朱印は「三河稲荷神社」、右上の印は抱き稲の神紋、左下は「三河稲荷神社社務所之印」。

御由緒

三河稲荷神社は、三河国碧海郡(愛知県豊田市幸町)の稲荷山隣松寺の鎮守・稲荷社を江戸に勧請したことに始まる。

隣松寺は松平(徳川)氏と関係が深い。三河一向一揆の時、徳川家康は隣松寺に陣を敷き、稲荷社に戦勝を祈願して勝利を得た。しばしば奇瑞があったことから神徳を感じ、神領として30石、さらに山林境内を寄進したという。

現在も隣松寺にはこの稲荷社が祀られている。

天正18年(1590)徳川家康は江戸入府に際し、この稲荷社を吹上に勧請した。さらに慶長11年(1606)御弓組が大縄地を拝領した際、鎮守として嶺松山昌清寺(本郷1、浄土宗)の境内に祀られた。後に大縄地は町地となり、本郷元町と改称した。

明治の神仏分離によって昌清寺から独立し、本郷元町2丁目3番地に社地を得て遷座。明治26年(1893)本郷給水貯蓄所が設置されるのに伴い、現社地に遷座した。

大正12年(1923)関東大震災で類焼、翌13年(1924)現在の社殿が再建された。昭和19年(1944)村社に昇格した。

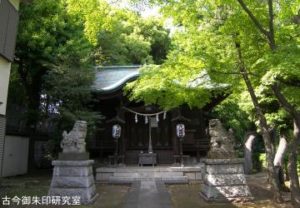

写真帖

メモ

街中の小さな神社。社殿に向かって左の建物が社務所になっており、そちらで御朱印をいただいた。平成17年の参拝の後、鳥居は新しく建て替えられたようだ。

三河稲荷神社の概要

| 名称 | 三河稲荷神社 |

|---|---|

| 通称 | 三河神社 三九様 |

| 御祭神 | 宇迦之御魂命〔うかのみたまのみこと〕 |

| 鎮座地 | 東京都文京区本郷二丁目20番5号 |

| 創建年代 | 天正18年(1590) |

| 社格等 | 旧村社 |

| 例祭 | 6月第1土・日曜日 |

| 神事・行事 | 1月1日/元旦祭 2月節分/節分祭 2月初午の日/初午祭 |

交通アクセス

□東京メトロ丸ノ内線「本郷三丁目駅」より徒歩3分

□都営大江戸線「本郷三丁目駅」より徒歩5分

□JR総武線・都営三田線「水道橋駅」より徒歩5分

更新履歴

2006.01.29.公開

2007.02.08.改訂、画像を追加

2017.09.29.更新、Wordpressへ移行、画像を追加

2025.08.28.更新、御朱印を追加