太田姫稲荷神社は、太田道灌が山城国一口〔いもあらい〕の里に祀った一口稲荷を江戸城内に勧請し、鎮守の神として篤く崇敬したことを創祀とすると伝えられる。後に徳川幕府が江戸城を拡張した際、西の丸の鬼門に当たる神田駿河台東の大坂に遷座した。歴代将軍の崇敬を受け、社殿の修理や造営は徳川家によって行われたという。

| 正式名称 | 太田姫稲荷神社〔おおたひめいなりじんじゃ〕 |

|---|---|

| 御祭神 | 宇迦之御魂神 〈相殿〉菅原道真 徳川家康 |

| 社格等 | 旧村社 |

| 鎮座地 | 東京都千代田区神田駿河台1-2-3 [Mapion | googlemap] |

御朱印

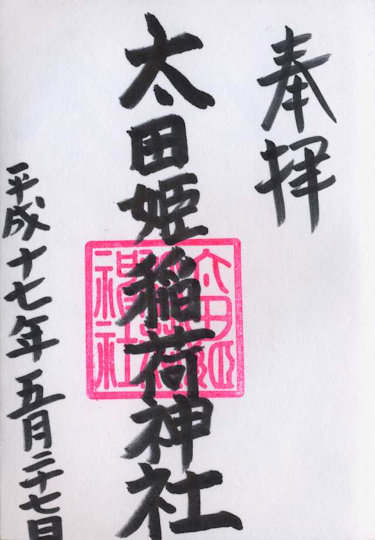

(1)平成17年拝受の御朱印。朱印・墨書ともに「太田姫稲荷神社」。

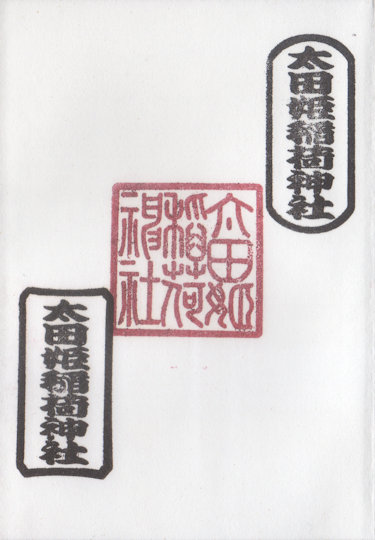

(2)令和5年拝受の御朱印。中央の朱印は「太田姫稲荷神社」、右上と左下の印も「太田姫稲荷神社」。

太田姫稲荷神社について

御祭神

■宇迦之御魂大神

〈相殿〉

■菅原道真公

■徳川家康公

■金山彦命

金山彦命は元境内社の金山神社の御祭神。金山神社は江戸幕府の金座が設けられた際、その守護神として勧請された。慶応3年(1867)年の大火で焼失、維新後、金座の有志により太田姫稲荷神社境内に再建された。上の平成17年の写真を見ると左のほうに金山神社の赤い鳥居が見えるが、現在は本社に合祀されているようだ。

御由緒

太田姫稲荷神社は太田道潅が山城国一口〔いもあらい〕(現在の京都府久世郡久御山町東一口・西一口)より江戸城内に勧請したという縁起が伝わっているが、その縁起には大きく二つの系統に分かれている。

太田姫稲荷神社に伝わる縁起絵巻によれば、承和6年(839)小野篁が隠岐へ配流されたおり、伯耆国名和の港を出港したところで暴風雨に襲われた。篁が衣冠を正し、船の舳先に座って普門品(観音経)を唱えたところ、波の上に白髪の老翁が現れ、「世に才識秀れた汝は間もなく許されて都に帰れるであろう。しかし疱瘡を患う兆しが見えるので、我が身を写して祀るがよい。さすればその憂いはないであろう」と告げた。

隠岐に到着した篁はお告げ通りに自ら老翁の像を刻み、常に護持していた。その後、お告げの通り都に呼び返されると、山城国一口里に一社を建立し、この像を祀ったという。

長禄元年(1457)太田道潅の息女が重い疱瘡にかかった。絶望の中、ある人から一口稲荷の霊験の話を聞き、急使を遣わして病気平癒を祈願させた。使いが祈祷の一枝と幣を捧げて帰ってくると、病がたちまち回復した。そこで山城国より一口稲荷を勧請し、城内に祠を設けて篤く崇敬していたところ、白狐が現れて「われ、この城の鬼門を護るべし」と託宣した。そこで城の鬼門に移し太田姫稲荷大明神と称するようになった、とする。

『駿河台志』によれば、やはり承和6年(839)小野篁が隠岐に配流された時、海中より稲を担った白髪の翁が現れ、「寒凍飢渇の憂いは貴賤の差別があり助けることができるが、哀れむべきは疱瘡の病苦である。これを救うためにこの島に現して意趣を示す。我は洛陽(京都)東寺の太田姫命なり」と告げて海中に去った。篁はこの老翁の姿を刻み、京都に戻った後、故あって山城国一口里に祀った。

太田道潅はこの霊像を敬拝して数度の軍功を挙げた。康正(1455~57)から長禄(1457~60)にかけて道灌が江戸城を築いた時、神霊が白虎として現れ、「山城国一口里に長年住んで疱瘡・火難を退けてきた。汝、我を請ずるによって武運を守り、福徳自在に成就するであろう」と告げた。道灌はますます信仰を深め、長禄2年(1458)城中西の丸に社殿を造営し、山城国一口里より移し祀った、とする。

「太田姫」の名について、前者は太田道潅の姫に由来するとし、後者は老翁神が小野篁に「太田姫命」と名乗ったことに因むとしている。

天正18年(1590)徳川家康が江戸城に入った後、城中から西の丸の鬼門に当たる神田駿河台東の大坂に遷座した。そこでこの坂を一口坂〔いもあらいざか〕と呼ぶようになった(後に鈴木淡路守の屋敷ができたことから淡路坂ともいう)。この年代について、『駿河台志』は神田神社の移転と同じ慶長8年(1603)であろうとし、神社の由緒書では慶長11年(1606)の江戸城大改築の時とする。

その後、その地が若林与右衛門兼次の屋敷地となり、社も邸内に祀られた。ある年、兼次の子どもたちが疱瘡になった。兼次の老母が熱心にこの社に祈願をしたところ、霊験を得て疱瘡の難から救われたという。

慶安元年(1648)兼次の息子の若林八右衛門某が、霊社が屋敷内にあって常に不浄に近いのはよくないとして、神田川堤上に社殿を建立した。すると一人の修行者が毎朝この社に参詣し、法楽を捧げるので、八右衛門はその修行者に別当となるよう頼んだ。観卜というその修行者は快く引き受けて、境内に庵を結んで四時の祭礼を行った。

その子は観卜を襲名して二世となり、庵を松龍山岡林寺安重院として醍醐寺三宝院の末寺となった。若林八右衛門の息子は幼少より多病で武士の勤めを勤めることが難しいため、安重院観卜の法嗣となり、安重院栄源と称したという。

社殿の修理造営や年中の祭礼の費用など幕府から下賜されたと伝えられる。

慶応3年(1867)の大火で社殿・別当所等が類焼し、神宝・古文書等烏有に帰した。

明治5年(1872)村社に列格。

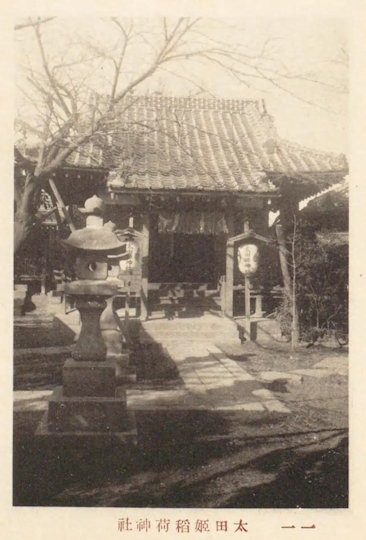

(『東京市史蹟名勝天然記念物写真帳』国会図書館デジタルコレクション)

明治6年(1875)仮社殿を再建。明治28年(1895)新社殿が落成するが、大正12年(1923)関東大震災で再び焼失した。御神体のみ無事で、湯島天満宮に避難した。

大正14年(1925)仮社殿が完成。さらに昭和3年(1928)現在の社殿が落成した。

昭和6年(1931)お茶の水・両国間の総武線敷設のため社地の大半が収用され、替地として現社地に社殿等をそのまま移築した。

平成23年(2011)東日本大震災により社殿に傾くなど被害があった。平成25年(2013)修復工事が行われ、その後も境内の整備が行われている。

元宮

旧社地は御茶ノ水駅の東側、聖橋のたもと辺りにあった。現在は当時の名残の椋の御神木がある。

江戸時代の切絵図を見ると、神田川のほとりに「太田姫稲荷」の名が見える。

拡大すると以下の通り。

傍に若林荒之助の屋敷があるが、これが若林兼次の子孫かどうかは確認できなかった。

椋の御神木の幹には太田姫稲荷神社の神札と「太田姫神社 元宮 旧名一口神社」の札が掲げられている。

豊吉稲荷神社

小野篁が山城国一口里に祀り、太田道潅が勧請したという一口稲荷は、京都府久世郡久御山町東一口に鎮座する豊吉〔ほうよし〕稲荷神社のことだと考えられている。

昭和58年(1983)太田姫稲荷神社の氏子の家の女性が京都府宇治市出身の男性と結婚することになった。女性の両親があいさつのため宇治市の男性の実家に赴いた時、隣町の久御山町に一口という地区があり、古い稲荷社が祀られていることを知った。

このことは太田姫稲荷神社の宮司に伝えられ、その社が小野篁が山城国一口里に祀った太田姫稲荷神社の御本社ではないかということになったという。早速宮司が久御山町を訪れ、東一口の豊吉稲荷神社に参拝、氏子の人たちとも会った。翌年には久御山町教育委員会町史編さん委員会の一行が上京し、太田姫稲荷神社を参拝したという。

豊吉稲荷神社の社前にある社号標は、太田姫稲荷神社の宮司の書である。

※豊吉稲荷神社の御朱印は、久御山町森宮東の玉田神社で拝受できる。

写真帖

社頭風景。鳥居は平成25年(2013)に再建されたもの。

鳥居の前には大きな楠がそびえている。御神木なのであろうか、注連縄が張られている。

社号標。「村社 太田姫稲荷神社」とある。昭和15年1月の建立なので、皇紀2600年を記念してのものかもしれない。

社号標の脇に狛犬(獅子)の石像がある。

狛犬らしき石像。上の狛犬と対になっていたのであろう。

手水舎。

手水舎の鯉の吐水口。青銅製と思われるが、鯉の吐水口は珍しい。

拝殿。天水桶の紋は太田道潅の家紋である丸に桔梗。

拝殿の扁額「太田姫神社」。大正15年(1926)に奉納されているので、関東大震災の後、仮社殿が完成した時のものであろう。

本殿。

メモ

兼務社だが、拝殿前に「千代田区内神社巡り」の御朱印がある。宮守の方に訪ねたところ、御朱印帳があるのならと墨書してくださった(※注意:平成17年時点の情報)。

なお、「太田姫稲荷」の名は太田道灌の姫君の意ではなく、小野篁に託宣した太田姫命にちなむ。

太田姫稲荷神社の概要

| 名称 | 太田姫稲荷神社 |

|---|---|

| 通称 | 一口〔いもあらい〕稲荷神社 |

| 御祭神 | 宇迦之御魂神〔うかのみたまのかみ〕 〈相殿〉 菅原道真〔すがわらのみちざね〕 徳川家康〔とくがわいえやす〕 |

| 鎮座地 | 東京都千代田区神田駿河台一丁目2-3 |

| 創建年代 | 長禄元年(1457) |

| 社格等 | 旧村社 |

| 例祭 | 5月15日 |

| 神事・行事 | 2月節分/節分豆撒式 2月中午の日/初午祭・祈年祭 10月中旬/新嘗祭(いも祭) ※『平成「祭」データ』による |

交通アクセス

□新御茶ノ水駅(千代田線)より徒歩2分

□小川町駅(都営新宿線)より徒歩4分

□御茶ノ水駅(JR)より徒歩5分

□御茶ノ水駅(丸ノ内線)より徒歩7分

□神保町駅(半蔵門線・都営新宿線・都営三田線)より徒歩6分

参考資料

・太田姫稲荷神社由緒掲示

・『燕石十種』「駿河台志」

・『明治東京名所図会』朝倉治彦・槌田満文(平成4年)

・『西郊民俗 第145号』西郊民俗談話会(平成5年)

・『平成「祭」データ』

・Wikipedia

更新履歴

2006.01.29.公開

2016.09.29.更新、Wordpressへ移行

2025.07.26.改訂、御朱印と画像を追加