江戸時代の御朱印– tag –

江戸時代の御朱印・納経を掲載

-

御霊神社(上御霊神社)| 京都市上京区

御霊神社(上御霊神社)は桓武天皇の勅願により、王城守護の神として創建されたと伝えられる。御祭神は崇道天皇をはじめとする八所御霊。正式名称は御霊神社だが、南の下御霊神社に対して上御霊神社の名で知られている。5月の御霊祭は貞観5年(863)に神泉... -

下御霊神社 | 京都市中京区

下御霊神社は京都御所の南東、寺町通りに面して鎮座する。主祭神は崇道天皇(早良大師)や伊豫親王を初めとする八所御霊で、当社を深く崇敬した霊元天皇を配祀する。古くは出雲路(上京区)にあり、御霊神社(上御霊神社)の南に鎮座していたことから下御... -

明和6年(1769)六十六部の納経帳(5)

明和6年(1769)に浄円坊という六十六部廻国聖が近畿から山陽、四国を巡拝した納経帳の紹介。数が少ない18世紀中頃の納経帳である。ここでは120ヶ所分ある納経のうち終盤の24ヶ所を紹介する。四国八十八ヶ所の札所を中心に阿波国の寺社を巡拝し、土佐国最... -

明和6年(1769)六十六部の納経帳(4)

明和6年(1769)に浄円坊という六十六部廻国聖が近畿から山陽、四国を巡拝した納経帳の紹介。数が少ない18世紀中頃の納経帳である。ここでは120ヶ所分ある納経のうち中盤後半の24ヶ所を紹介する。播磨から美作に入り、備前・備中を経て四国に渡り、四国八... -

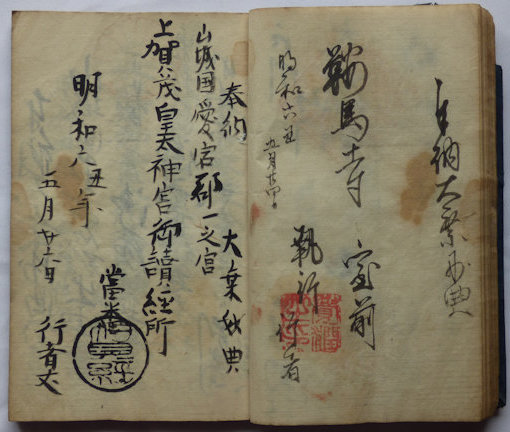

明和6年(1769)六十六部の納経帳(3)

明和6年(1769)に浄円坊という六十六部廻国聖が近畿から山陽、四国を巡拝した納経帳の紹介。数が少ない18世紀中頃の納経帳である。ここでは120ヶ所分ある納経のうち中盤の24ヶ所を紹介する。西国三十三所の巡拝路に沿って京都市中から丹波・摂津・播磨の... -

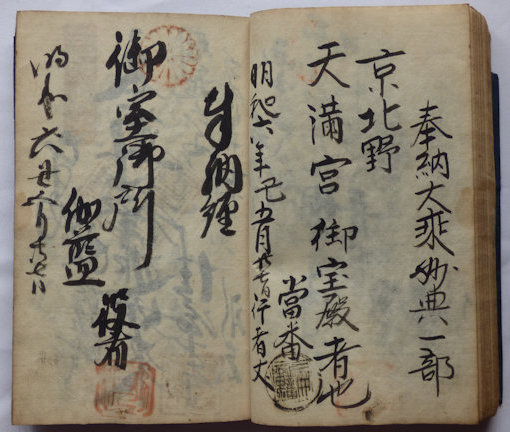

明和6年(1769)六十六部の納経帳(2)

明和6年(1769)に浄円坊という六十六部廻国聖が近畿から山陽、四国を巡拝した納経帳の紹介。数が少ない18世紀中頃の納経帳である。ここでは120ヶ所分ある納経のうち24ヶ所を紹介する。山城から近江に入り、再度山城に入って、京都市中の寺社の途中までに... -

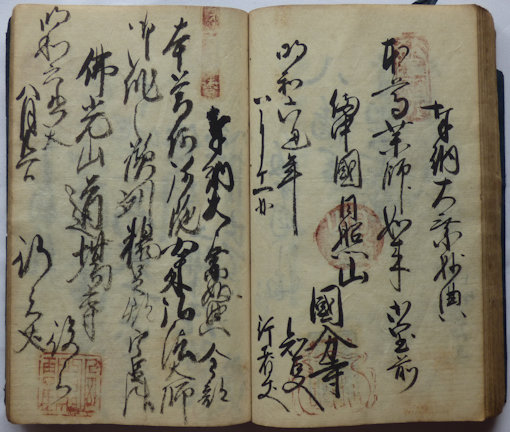

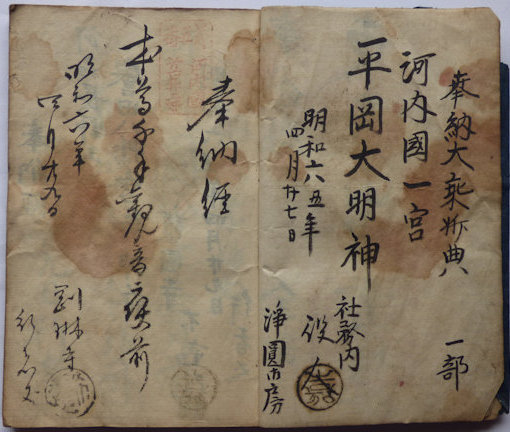

明和6年(1769)六十六部の納経帳(1)

明和6年(1769)に浄円坊という六十六部廻国聖が近畿から山陽、四国を巡拝した納経帳の紹介。数が少ない18世紀中頃の納経帳である。ここでは120ヶ所分ある納経のうち、最初の23ヶ所分を紹介する。冒頭の寛永寺(東京都台東区)を除くと河内国から始まって... -

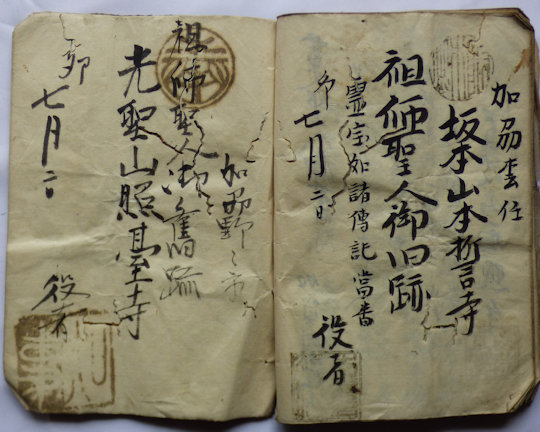

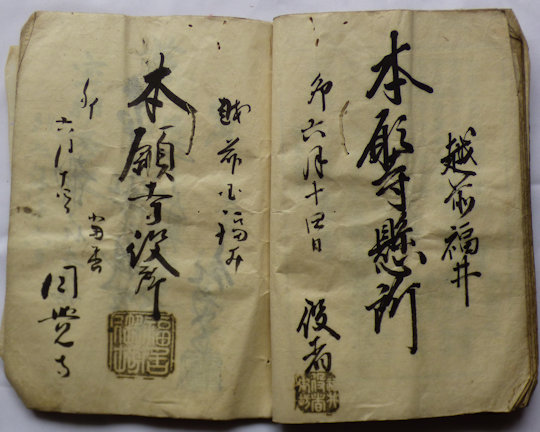

寛政7年(1795)浄土真宗の順拝帳(3)

寛政7年(1795)浄土真宗の順拝帳。寛政2年(1790)の順拝帳とともに真宗の順拝帳としてはごく初期のものと考えられ、参拝記念の刷り物から順拝帳の御判へと移行していく過程がよくわかる貴重な資料である。 真宗寺院を中心とする51ヶ所の御判・納経が収め... -

寛政7年(1795)浄土真宗の順拝帳(2)

寛政7年(1795)浄土真宗の順拝帳。寛政2年(1790)の順拝帳とともに真宗の順拝帳としてはごく初期のものと考えられ、参拝記念の刷り物から順拝帳の御判へと移行していく過程がよくわかる貴重な資料である。 真宗寺院を中心とする51ヶ所の御判・納経が収め... -

寛政7年(1795)浄土真宗の順拝帳(1)

寛政7年(1795)浄土真宗の順拝帳。寛政2年(1790)の順拝帳とともに真宗の順拝帳としてはごく初期のものと考えられ、参拝記念の刷り物から順拝帳の御判へと移行していく過程がよくわかる貴重な資料である。真宗寺院を中心とする51ヶ所の御判・納経が収め...