西台天祖神社は西台村の鎮守で、創建年代は不詳だが円墳の上に祠が営まれたことに始まると伝えられる。江戸時代には神明社と称していたが、明治6年(1873)天祖神社と改称した。平成2年(1990)現在の社殿が落成した。

| 正式名称 | 天祖神社〔てんそじんじゃ〕 |

|---|---|

| 通称 | 西台天祖神社 |

| 御祭神 | 大日霊貴命 |

| 社格等 | 旧村社 |

| 鎮座地 | 東京都板橋区西台2-6-29 [Mapion|googlemap] |

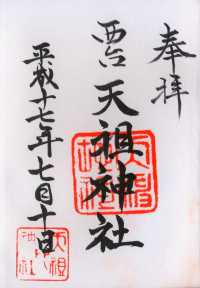

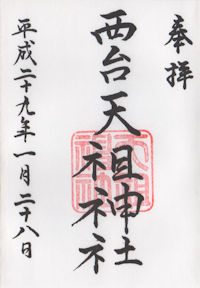

御朱印

(1)平成17年拝受の御朱印。中央の朱印は「天神地祇」、左下は「天祖神社印」。

(2)平成29年拝受の御朱印。朱印は「天祖神社」。

御由緒

西台天祖神社の創建年代などについては詳らかでないが、地元の伝承によれば古墳(円墳)の上に営まれた古祠であるという。江戸時代には神明社と称し、西台村の鎮守として崇敬された。旧別当は真言宗の水想山京徳寺(廃寺)であった。

明治6年(1873)天祖神社と改称し、翌7年(1874)村社に列格した。

明治19年(1886)阿夫利神社・杵築神社・春日神社・杵築神社の四社を境内に遷して末社とし、さらに明治40年(1907)天祖神社・八雲神社・稲荷神社・八雲神社の四社を遷座した。

現在の社殿は平成2年(1990)に造営されたものである。

社殿脇に安置された「おしわぶき様」と称する陽石は明治7年(1874)当社の南西200mほどにある京徳観音堂の辺りで掘り出されたという。石でできていることから「石神」を「せき神」「しゃく神」と呼び、「せき」が「咳」に転じて咳鎮めの信仰を集め、「しゃくしん」が「杓子」に転じて杓子(しゃもじ)を奉納する風習になったという。

写真帖

メモ

岡の上に鎮座するが、社殿が鳥居より低い位置にある下り宮となっている。正面の鳥居は寛政8年(1796)煮立てられたものという。木陰に覆われた境内は農村風の印象で、住宅街の真ん中にあることを忘れさせるたたずまい。鳥居の右手に塚があるが、富士塚ではなく御嶽塚とのことだった。

西台天祖神社の概要

| 名称 | 天祖神社 |

|---|---|

| 通称 | 西台天祖神社 |

| 旧称 | 神明社 |

| 御祭神 | 大日霊貴命〔おおひるめのみこと〕(天照皇太神) |

| 鎮座地 | 東京都板橋区西台二丁目6番29号 |

| 創建年代 | 不詳 |

| 社格等 | 旧村社 |

| 例祭 | 9月21日 |

| 神事・行事 | 1月1日/元旦祭 2月3日/節分祭 5月29日/ご福まつり(着物・人形の供養) 6月30日/大祓い神事 12月30日/大祓神事 |