こまいぬ@御朱印研究家– Author –

-

宇迦八幡宮 | 東京都江東区

享保8年(1723)近江屋庄兵衛が幕府に願い出、深川洲崎十万坪と呼ばれた当地を開発して千田新田を開いた。その頃、当社は小さな祠だったが、庄兵衛が神殿を建立して千田新田の鎮守とした。田畑に穀物が実らないため当社に祈願したところ、お告げを受けて片... -

猿江神社 | 東京都江東区

社伝によれば、前九年の役に従った源頼義・義家父子の家臣・猿藤太が当地の入り江で力尽きてしまった。地元の漁師たちが当社の境内に塚を築いて丁重に葬ると、それ以来、豊漁が続いた。そこで猿藤太の「猿」と入り江の「江」を取って猿江の地名が起こり、... -

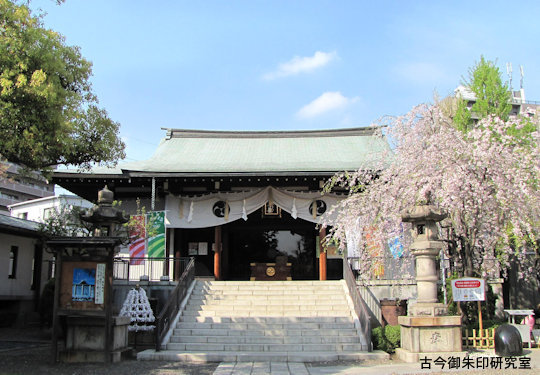

江東天祖神社 | 東京都江東区

社伝によれば推古天皇の御代(592~628)の創建で、旧別当・龍眼寺開山の沙門良博が応永10年(1403)に再建したという。柳島(現在の江東区亀戸・墨田区錦糸・太平・横川・業平のそれぞれ一部)の総鎮守で、古くは砂原神明宮と呼ばれた。 正式名称 天祖神... -

亀戸香取神社 | 東京都江東区

社伝によれば天智天皇4年(665)藤原鎌足が東国に下向した際、香取神宮の御分霊を勧請したことに始まる。藤原秀郷が平将門追討の際に戦勝を祈願し、乱の鎮定後、弓矢を奉納して「勝矢」と名付けた。これに因んで5月5日には勝矢祭が行われる。古くから武道... -

洲﨑神社 | 東京都江東区

元禄年間(1688~1704)富岡八幡宮の東を埋め立ててできた洲崎の地に、護持院の隆光大僧正が弘法大師御作と伝えられる弁財天を祀ったことに始まる。風光明媚なことで知られ、初日の出や汐干狩、月見、船遊びなど四季折々の行楽で賑わった。明治の神仏分離... -

深川神明宮 | 東京都江東区

深川の地を開拓した深川八郎右衛門が屋敷内に祠を設け、伊勢神宮の御分霊を勧請したことに始まる。当時の深川は住む人も少ない原野であったというが、深川の発展に伴い、総鎮守神明宮として広く崇敬を受けるようになった。 正式名称 深川神明宮〔ふかがわ... -

葛西川白髭神社 | 東京都墨田区

白髭神社は、葛飾郡葛西川村の鎮守。俗に葛西川の白髭神社と呼ばれた。社伝によれば天和2年(1682)当時の庄屋であった鹿倉吉兵衛と関口一郎治による勧請という。 正式名称 白髭神社〔しらひげじんじゃ〕 御祭神 猿田彦大神 社格等 旧村社 鎮座地 東京都墨... -

三圍神社 | 東京都墨田区

社伝によれば弘法大師の創建で、文和年間(1352~56)近江の三井寺の僧・源慶が再興したという。元禄6年(1693)俳人・其角が参拝した時、折からの干ばつで村人たちが雨乞いの祈願をしていた。其角が能因法師の故事に因んで雨乞いの句を奉納すると、翌日雨... -

飛木稲荷神社 | 東京都墨田区

社伝によれば、鎌倉幕府滅亡後、北条一門が当地に逃れ、稲荷大明神を奉斎したことに始まる。御神木の大イチョウは、暴風雨で飛んできたイチョウの枝が根付き、いつしか亭々たる大樹になったもので、これに因んで飛木稲荷神社と称されるようになった。第二... -

高木神社 | 東京都墨田区

旧寺島新田の鎮守で、社伝によれば応仁2年(1468)の創建という。古くは第六天社と称し、正圓寺が別当であったが、明治初年の神仏分離により独立し、高木神社と改称した。現在の社殿は昭和43年(1968)に改築されたものである。 正式名称 高木神社〔たかぎ...