上大崎村・下大崎村・谷山村の鎮守。社伝では景行天皇40年(110)の創建とされるが、文明年間(1469~87)村人が夢告を受けて創建したという伝承もある。元は大鳥明神と称したが、三代将軍家光が鷹狩りの折に白雉子を追って当社に到り、「雉子宮と称すべし」と命じたという。平成5年(1995)社殿を中心として境内全域をビルとする工事が完成、伝統と現代が調和した空間となっている。

| 正式名称 | 雉子神社〔きじじんじゃ〕 |

|---|---|

| 御祭神 | 日本武尊 天手力雄命 大山祇命 |

| 社格等 | 旧村社 |

| 鎮座地 | 東京都品川区東五反田1-2-33 [Mapion|googlemap] |

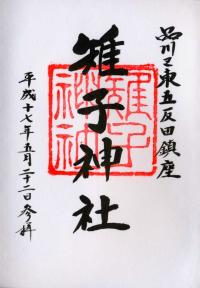

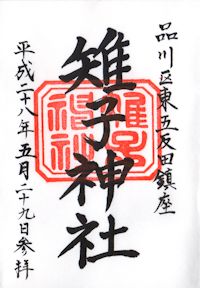

御朱印

(1)平成17年拝受の御朱印。揮毫・朱印ともに「雉子神社」。

(2)平成28年拝受の御朱印。朱印が新しくなっている。

御由緒

上大崎村・下大崎村・谷山村の鎮守。下大崎村に鎮座し、旧別当は隣接する宝塔寺であった。

社伝によれば景行天皇40年(110)日本武尊を祀ったことに始まるとされる。天手力男命は天智天皇6年(667)、大山祇命は延慶元年(1308)に奉斎し、古くは荏原宮と称したという。

一方、『新編武蔵風土記稿』などによれば、文明年間(1469~87)のある日、白い雉子がこの地に飛来して死んだ。その夜、村人の夢に甲冑を着た人が現れ、「我は日本武尊なり。我を当初に祀らば国家を守護し、村民安全なるべし」と告げ、白雉子と化して飛び去った。そこでその白雉子を埋め、大鳥明神と称したという。

江戸時代の初め、三代将軍家光が鷹狩りをした折、1羽の白い雉子が境内に飛び入った。これを追ってきた家光が村民に社号を尋ね、大鳥明神であると答えたところ(一説には「山神の社」)、これを奇瑞として「今後は雉子宮と称すべし」と命じたという。以来、雉子ノ宮と称し、三つ葉葵の御紋を社紋とするようになった。大崎付近は諸大名の下屋敷や別邸が多かったため、その崇敬も篤かった。

明治5年(1872)村社に列格。同43年(1910)上大崎村の無格社・三島神社を合祀した。

かつては境内には鬱蒼と木々が茂り、雉子の声も聞こえたという。しかし、周囲の都市化が進み、社前の中原街道も明治38年(1905)・昭和5年(1930)・同40年(1965)と拡幅工事が行われたため次第に狭小となり、かつての面影が失われた。

平成5年(1993)社殿を中心に据えて境内地全域をビルとする工事に着手、同7年(1995)完成した。

資料

新編武蔵風土記稿

雉子宮

除地六段一畝九歩、村の東方、品川台町の境にあり。上下大崎及谷山村の鎮守なり。祭神日本武尊。社伝に云、文明年中当所に白雉一羽飛来て死す。其夜村民の夢に甲冑を着したる人来て告て云、「我は日本武尊なり。我を当所に祀らば国家を守護し、村民安全なるべし」とて遂に白雉と化し飛去す。是によつて彼白雉を埋み、大鳥明神と号す。大猷院殿〔※徳川家光〕御放鷹の時、白雉一羽当山に飛入しかば、是を追て社前に至らせ給ひ、村民に神号を問せられしに大鳥明神と言上せしかば、今より雉子宮と称すべしと上意ありしと云。神体木像長一尺三寸。本社方一間半、幣殿二間に一間、拝殿五間に二間、向拝一間半に二間。社前に石階あり、其下に石の鳥居、水屋等建つ。例祭九月二日。

末社稲荷三島子神合社

本社の西南にあり。一間半に一間。神体各幣束なり。三島は元上大崎村に鎮座し、子神も別社にて村内にありしが、何の頃か爰に合祀す。三島の旧地二百十坪、子神の元地二十八坪、ともに見捨地にて別当寺の進退なり。

三島社

社地二十八歩、村の南にあり。小祠勧請の年代伝はらず。下大崎村宝塔寺持。

写真帖

メモ

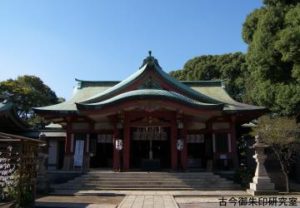

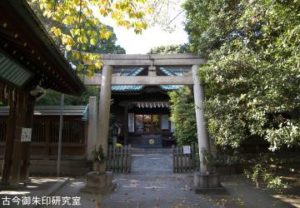

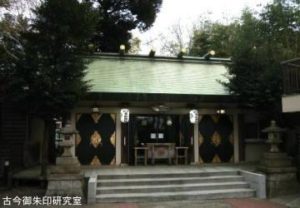

五反田駅から桜田通りを都心方向に5分ほど歩くと白いビルが聳えている。その1階部分が雉子神社の境内になっており、入口には植え込みと古い石の鳥居がある。社殿は木造だが、拝殿の壁面にガラスを使うなど、伝統と現代が調和した心地よい空間となっている。

雉子神社の概要

| 名称 | 雉子神社 |

|---|---|

| 通称 | 雉子ノ宮 |

| 旧称 | 雉子宮 荏原宮 大鳥明神 山神の社 |

| 御祭神 | 日本武尊〔やまとたけるのみこと〕 天手力雄命〔あめのたちからおのみこと〕 大山祇命〔おおやまつみのみこと〕 |

| 鎮座地 | 東京都品川区東五反田一丁目2番33号 |

| 創建年代 | 景行天皇40年(110) |

| 社格等 | 旧村社 |

| 例祭 | 10月第1土・日曜日 |

| 神事・行事 | 1月1日/歳旦祭 2月節分/節分祭 旧2月上午の日/三柱神社祭 6月30日/大祓 11月23日/新嘗祭 12月31日/大祓式・除夜祭 |

交通アクセス

□JR山手線・都営浅草線「五反田駅」より徒歩約5分

□都営浅草線「高輪台駅」より徒歩約7分