四国の最南端・足摺岬にある。弘仁13年(822)嵯峨天皇の勅願により弘法大師が開創したと伝えられる。観世音菩薩の浄土・補陀洛山の境とされ、嵯峨天皇より「補陀洛東門」の勅額を賜った。歴代天皇の勅願所とされ、戦国時代には土佐一条氏の庇護を受け寺領3,000石を誇ったという。

| 名称 | 蹉跎山 補陀洛院 金剛福寺 |

|---|---|

| 御本尊 | 三面千手観世音菩薩 |

| 本尊真言 | おん ばざらたらま きりく |

| 御詠歌 | ふだらくや ここはみさきの船の棹 とるもすつるも法の蹉跎山 |

| 所在地 | 高知県土佐清水市足摺岬214-1 [Mapion|googlemap] |

| 公式サイト | https://kongoufukuji.com/ |

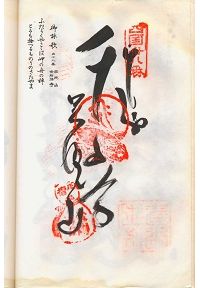

金剛福寺の納経(御朱印)

(1)平成元年拝受の納経。揮毫は「千手尊」、寺名は「足摺山」。中央の宝印は波に千手観音の種字「キリーク」。右上の印は「四国卅八番」、左下は瓢箪に「足摺山 金剛福寺」。

(2)平成19年拝受の納経。揮毫・朱印ともに平成元年のものと同じ。

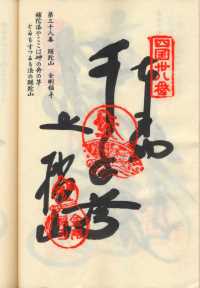

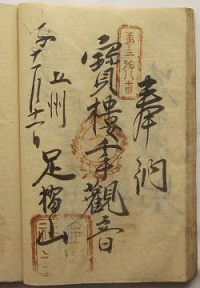

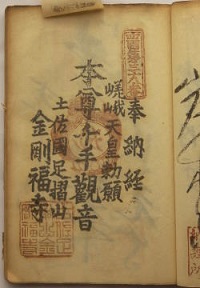

江戸時代の納経

(1)天保11年(1840)の納経。揮毫は「奉納」「宝楼千手観音」「土州 足摺山」。中央の宝印は蓮台上の火炎宝珠に千手観音の種字「キリーク」。右上の印は「第三拾八番」、左下は「金剛福寺」。

(2)天保12年(1841)の納経。揮毫は「奉納」「本尊千手観世音」「足摺山」。朱印は天保11年のものと同じ。

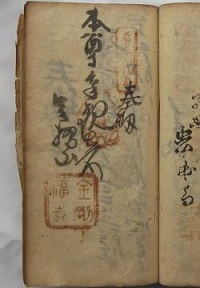

明治時代の納経

(1)明治38年(1905)の納経。版木押しで「奉納経」「嵯峨天皇勅願」「本尊千手観音」「土佐国足摺山」「金剛福寺」。中央の宝印は蓮台上の火炎宝珠に千手観音の種字「キリーク」。右上の印は「第三十八番」、左下は「土佐足摺山金剛福寺」。

覚え書き

37番岩本寺から金剛福寺までは、札所間の距離が四国八十八ヶ所中もっとも長いことで知られる。

四国の最南端・足摺岬にあり、足摺山と称される。山号の「蹉跎」はつまづくとか時機を失うという意味だが、足摺(地団太を踏むこと、本来の意味は倒れた状態で足をすり合わせて泣き嘆くこと)の同義として使われているようだ。

金峯上人が住職であったとき、常に天魔が修行の邪魔をした。上人がこれらを呪伏すると、天魔たちは嘆き悲しんで蹉跎、すなわち足摺りした。そこで山号を月輪山から蹉跎山に改めたという伝承がある。

寺伝によれば、弘仁13年(822)嵯峨天皇の勅願により弘法大師が開創したとされる。寺号の「金剛」は大師が唐より帰国する際、有縁の地を求めて投じた五鈷杵(金剛杵)が足摺岬に飛来していたことに因み、「福」は『観音経』の一節「福聚海無量」によるという。

院号の補陀洛とは観世音菩薩の住まう南海の補陀落山(ポータラカ山)のことである。足摺岬は古くから補陀落浄土の入口として観念され、嵯峨天皇より賜ったという御宸筆の「補陀洛東門」の扁額が伝えられている。また、行者が小舟に乗って補陀洛山へと船出する「補陀落渡海」が行われたことでも知られる。

平安時代には摂関家の庇護を受けていた。和泉式部が参詣して黒髪を納めたことや、多田満仲による多宝塔の建立、源頼光による堂塔の修理なども伝えられる。鎌倉時代には一条家の所領となり、深く尊崇された。

室町時代には仁和寺の尊海法親王が住職になったこともある。一条氏が土佐中村に下向すると最盛期を迎え、寺領は土佐最大の規模を誇る3千石に及んだ。山内氏が土佐を領するようになると寺領は100石に抑えられて一時は荒廃したが、二代藩主・忠義が堂宇を修復再興した。明治の廃仏で衰退したが、豊山派に移り、現在に至る。

広大な境内には諸堂が並び、見事な庭園も整備されている。また、この寺にも大師ゆかりの七不思議が伝わるが、実際には七つ以上ある。すなわち天灯の松、龍灯の松、ゆるぎ石、潮の干満の手洗石、一夜建立の鳥居、亀よび場、地獄の穴、天狗の鼻、千万滝、うまめ樫、くわずの芋、亀の石、龍の駒などである。

金剛福寺の奥の院は白皇山の白皇大権現〔はくおうだいごんげん〕であった。神仏習合により、かつての白皇山の遙拝所に移され、同じく金剛福寺の鎮守であった白山権現と合祀して白山神社(白皇神社)となっている。

写真帖

金剛福寺の概要

| 山号 | 蹉跎山(さださん) |

|---|---|

| 寺号 | 金剛福寺(こんごうふくじ) |

| 院号 | 補陀洛院(ふだらくいん) |

| 通称 | 足摺山(あしずりざん) |

| 御本尊 | 三面千手観世音菩薩 |

| 所在地 | 高知県土佐清水市足摺岬214番1号 |

| 創建年代 | 弘仁13年(822) |

| 開山 | 弘法大師 |

| 宗派等 | 真言宗豊山派 |

| 文化財 | 〈県有形文化財〉紙本著色高野大師行状図画 木造千手観音立像及び両脇侍立像 木造愛染明王坐像 木造二十八部衆立像 木造風神・雷神立像 |