住吉神社は、南北朝時代の応安2年(1369)延命寺の開山・季龍和尚が故郷の住吉大社を勧請し、伽藍鎮守として奉斎したことを創祀とする。戦国時代の永承10年(1513)領主の三田氏宗・政定父子が拝殿を再建、種々の神宝を奉納して青梅村の総鎮守とした。江戸時代に造営された本殿・幣殿・拝殿が一体として残り、また青梅宿の町人文化の高さを伝える遺物が残されていることから青梅市の史跡に指定されている。

| 正式名称 | 住吉神社〔すみよしじんじゃ〕 |

|---|---|

| 御祭神 | 底筒男命 中筒男命 表筒男命 神功皇后 |

| 社格等 | 旧郷社 |

| 鎮座地 | 東京都青梅市住江町12 [Mapion|googlemap] |

御朱印

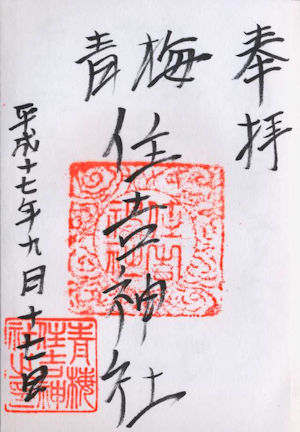

(1)平成17年拝受の御朱印。中央の朱印は雲に「住吉神社」。左下の印は「青梅住吉神社之印」。

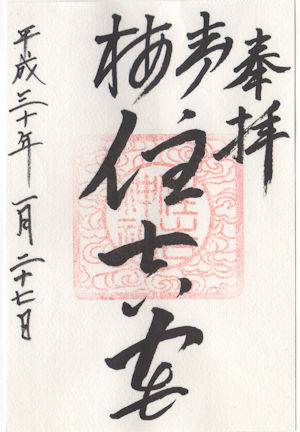

(2)平成30年拝受の御朱印。中央の朱印は雲に「住吉神社」だが、新しくなっているようだ。揮毫は「青梅 住吉宮」。

御由緒

御祭神

■底筒男命

■中筒男命

■表筒男命

■神功皇后

摂津国一宮・住吉大社からの勧請で、御祭神も住吉大社と同じ。

底筒男命・中筒男命・表筒男命は住吉三神と称され、伊邪那岐命が禊祓をされている時に出現された神である。古くより祓の神、航海安全の神、和歌の神、さらに農耕・産業の神として広く信仰されている。

神功皇后は三韓征伐からの凱旋の途次、住吉大神の託宣により摂津国住吉の地に大神を鎮祭した。後に神功皇后も併せ祀られ、住吉四社大明神と称されるようになった。

御由緒

住吉神社は青梅の総鎮守で、明治維新以前は住吉大明神と称した。応安2年(1369)住吉山延命寺の開山・季龍〔きりゅう〕和尚により、古くは稲荷山と呼ばれた現社地に創建された。

季龍和尚は和泉国堺の出身で、故郷に鎮座する住吉大社を伽藍守護として勧請した(堺には住吉大社の御旅所である宿院頓宮があり、現在でも夏の住吉祭には住吉大社の神輿が堺まで渡御する)。延命寺に伝わる応安2年銘の銅製棟札には「当山鎮守四社住吉大明神」とある。

永承10年(1513)三田弾正氏宗・政定父子が拝殿を再建、種々の神宝を奉納し、青梅村の総鎮守とした。

慶長18年(1613)冬、拝殿が火災で焼失、神宝・社記など悉く灰燼に帰した。ところが、にわかに雷雨が降り始め、本殿は千木や梁その他がわずかに焦げただけだったという。元和3年、代官(名前は伝わっていない)が彫工・和泉小左衛門に命じて焦げて損傷した部分を補修させた。

正徳6年(1767)社殿を再建。現在の変形春日造りの本殿はこの時のものである。文政7年(1824)には現在の幣殿・拝殿を新築した。この時の造営には、村内・近郷はもとより青梅縞の取引先であった江戸の豪商からも寄進があったという(※青梅縞は青梅地域で織られていた絹と木綿を織り交ぜた織物で、江戸時代後期には広く人気を博した)。

『新編武蔵風土記稿』によると、当時の別当は修験の吉祥院であった。御神体は1尺(約30cm)余りの木像。本地仏は伝教大師と伝えられる十一面観音で、元は延命寺の本尊であったと記されている。

明治3年(1870)社号を改めて住吉神社とする。明治6年(1873)村社に列格、明治14年(1879)郷社に昇格した。

境内社

■稲荷神社

御祭神は宇迦之御魂命。創建の年代は不詳だが、住吉神社の勧請以前からこの地に鎮座していた地主神で、稲荷山の名も当社に由来する。元は稲荷大明神と称したが、本社と同じく明治3年(1870)に稲荷神社と改めた。

■天神社

御祭神は菅原道真公。創建年代は不詳。元は天満宮と称していたが、明治3年(1870)菅原神社と改称。

■八坂神社

御祭神は建速須佐之男命。創建年代や社殿の造営・修築などの記録は残っていない。元は牛頭天王と称したが、明治3年(1870)八坂神社と改めた。毎年6月に笹だんご祭りが行われる。

■大鳥神社

御祭神は日本武尊と大鳥連祖神。創建は昭和26年(1951)。御祭神から考えて、和泉国一宮の大鳥神社から勧請したものと思われる。11月の酉の日には酉の市が行われる。

見どころ

■住吉鳥居

旧青梅街道に面した参道入口に一の鳥居、参道中ほどに二の鳥居が建つ。どちらも東京では珍しい住吉鳥居である(明神鳥居系で、柱が四角)。

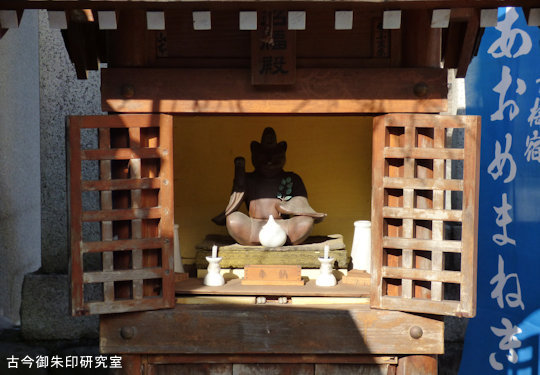

■阿於芽猫祖神(あおめまねき)

一の鳥居の傍に安置されている招き猫。平成10年(1998)青梅商店街が商売繁盛と地域の発展を祈願して奉納した。それ以来、商店街に3つの博物館が誕生、さらに商店街も「昭和のまち・青梅」と呼ばれるようになり、懐かしさを求める観光客が訪れるようになったという。二の鳥居の傍には大黒天猫と恵比須猫も安置されている。

■櫛笥大納言隆望卿女歌碑

天保4年(1833)の建立。権大納言・櫛笥隆望〔くしげ たかもち〕の女(娘)の和歌を、青梅出身の文人・小林天淵〔こばやし てんえん〕の撰文、小林綾繁の書による万葉仮名で刻んだもの。

「はるかにも ここにうつして すみよしの かみがきふかき めぐみをぞおもふ」

■根岸典則碑

江戸時代後期の青梅で活躍した文化人・根岸典則〔ねぎし つねのり〕の伝記を記した碑文。典則は宝暦8年(1758)青梅に生まれ、文化・文政時代に青梅の文芸を主導した。天保2年(1831)に没し、翌天保3年(1832)弟子たちによって建立された。撰文は江戸の著名な文学者である菊池五山、書は小林天淵。

■小林天淵筆塚

江戸時代後期の小林天淵が70歳の時、書家であった祖父・小林峯真以来の廃筆を埋め、門人とともに供養として建立した。

■拝殿

文政7年(1824)造営。青梅や近郷のみならず、江戸の豪商も寄進したという。華麗な彫刻が随所に施された豪壮な建築である。天井の雲龍図は小林天淵の作で、青梅市の文化財に指定されている。

■本殿

正徳6年(1716)造営の一間社変形春日造。通常の春日造は背面が切り妻だが、当社本殿は入母屋造になっている。棟札によれば和泉国の貝塚作右衛門の作で、上方建築の影響が見られるという。

写真帖

メモ

JR青梅駅から東へ歩いて5分足らず、青梅市街中心部の稲荷山に鎮座する。

旧青梅街道沿いに大きな石の鳥居が建つ。東京では珍しい住吉鳥居で、ルーツである住吉大社を強く意識していることが感じられる。本殿は住吉造でこそないものの、泉州の大工を招いて造営した春日造りであり、江戸時代半ばという時代背景を考えれば、やはりルーツを強く意識している表れのように思われる。

文政年間の造営という拝殿も豪華な彫刻が施された見事なもの。資料を見ると、幣殿・拝殿の再建に当たっては江戸の三井家や内藤新宿・新吉原からの寄進もあったとのこと。

境内には櫛笥大納言隆望卿女歌碑や根岸典則碑、小林天淵筆塚など、当時の青梅の文化水準を示す石碑が残されるが、それを支える経済力があったということでもあり、かつての青梅の繁栄ぶりを窺わせる境内である。

住吉神社の概要

| 名称 | 住吉神社 |

|---|---|

| 旧称 | 住吉大明神 |

| 御祭神 | 底筒男命〔そこつつのおのみこと〕 中筒男命〔なかつつのおのみこと〕 表筒男命〔うわつつのおのみこと〕 神功皇后〔じんぐうこうごう〕 |

| 鎮座地 | 東京都青梅市住江町12番地 |

| 創建年代 | 応安2年(1369) |

| 社格等 | 旧郷社 |

| 例祭 | 4月28日 ※5月2・3日/山車巡行 |

| 神事・行事 | 6月第2土曜日/笹だんご祭り |

交通アクセス

□JR青梅線「青梅駅」より徒歩4分

更新情報

2006.01.29.公開

2018.02.20.改訂、WPへ移行、御朱印・画像追加。