こまいぬ@御朱印研究家– Author –

-

御朱印帳の基礎知識

御朱印をいただく際、必ず必要になるのが御朱印帳です。 昨今では各地の神社仏閣が次々にセンスのよいデザインの御朱印帳を頒布するようになり、御朱印帳自体がコレクションの対象になっています。 御朱印帳の形式や歴史、購入方法など、御朱印帳に関する... -

御朱印の基礎知識

御朱印についての基本的なことがらをまとめました。 ここに書いていることの大半は私の独自研究です(御朱印についての研究はほとんどなされてないため)。根拠はきちんとありますが、引用する際には、その点にご注意ください。 御朱印はいつ頃登場したか ... -

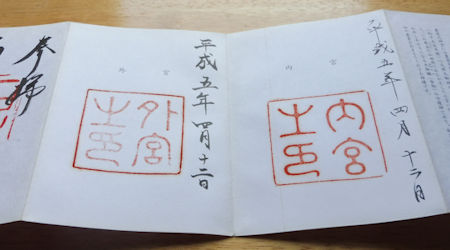

(4)折り本式集印帖の登場

大正時代の半ば、御朱印の歴史における一大変革が起きた。折り本式の集印帖の登場である。俗に蛇腹式などと呼ばれるタイプで、現在でも御朱印帳といえばこのタイプをイメージするぐらい定着している。 大正から昭和昭和初期の旅行ブームと相まって... -

(3)旅行の自由化と記念スタンプ

明治維新は日本のあらゆる分野に変化をもたらした。数々の変革の中で、御朱印の歴史に大きな影響を与えたのは、次の3点だろうと思われる。 1.神仏分離 2.六十六部の禁止 3.庶民の移動の自由化 特に庶民の移動の自由化により、信仰を名目としない観光... -

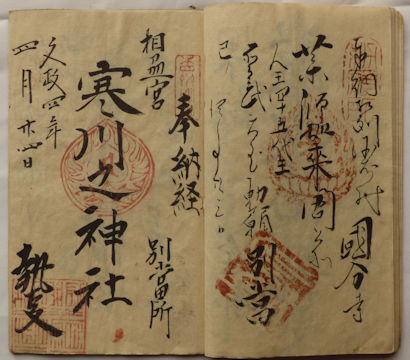

(2)納経帳の登場と広がり

六十六部が最も盛んになるのは江戸時代、特に18世紀以降である。ノートルダム清心女子大学の小嶋博巳教授は、17世紀末から18世紀初頭が六十六部の画期であると指摘されているが、御朱印の歴史から見てもこの時期に大きな画期となる出来事が起きている。 納... -

タワー大神宮 | 東京都港区

タワー大神宮は幸稲荷神社の境外末社。昭和52年(1977)7月11日、東京タワー創立20周年を記念し、事業の繁栄と来塔者の安全を祈願して創建された。伊勢神宮より御分霊を迎え、大展望台の2階部分に奉斎されている。東京23区で最も高いところにある神社であ... -

深川稲荷神社 | 東京都江東区

寛永7年(1630)の創建と伝えられる。当地のかつての町名が西大工町だったことから西大稲荷と呼ばれていた。昭和27年(1952)より深川稲荷神社と称するようになった。深川七福神の布袋尊を祀る。 正式名称 深川稲荷神社〔ふかがわいなりじんじゃ〕 御祭神 ... -

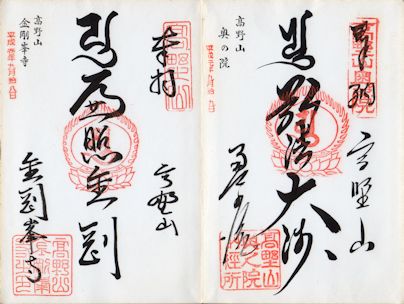

御朱印とは

御朱印とは、神社やお寺を参拝した証として集印帖(朱印帳)などに朱印(宝印)を押していただいたものです。 一般的には朱印(宝印)と揮毫を組み合わせた形式が多いのですが、朱印のみ、あるいはまれに揮毫のみということもあります。揮毫する代わりにス... -

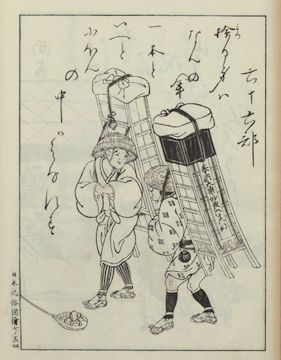

(1)御朱印の起源 - 六十六部

御朱印の起源は江戸時代の納経帳にあり、さらに遡ると六十六部廻国聖、いわゆる六十六部の「納経請取状(のうきょう うけとりじょう)」に行き着く。納経帳は六十六部から始まったもので、四国八十八ヶ所や西国三十三所の納経帳も六十六部の納経帳から派生... -

多度大社 | 三重県桑名市

多度大社の創建年代は不詳だが、神代の古に遡るであろうという。雄略天皇の御代(457~79)に社殿が造営され、天平宝字7年(763)満願禅師が神宮寺を創建した。延喜の制では名神大社に列し、江戸時代には歴代桑名藩主の崇敬が篤かった。大正4年(1915)県...