こまいぬ@御朱印研究家– Author –

-

讃岐小白稲荷神社 | 東京都港区

(平成24年撮影) 讃岐稲荷は、もともと高松藩松平家の下屋敷の邸内社で、後に芝新網町の住民に開放されたと伝えられる。明治3年(1870)鉄道の敷設に伴い現社地に遷座する。さらに昭和13年(1938)隣接して鎮座していた小白稲荷神社を合祀し、讃岐小白稲... -

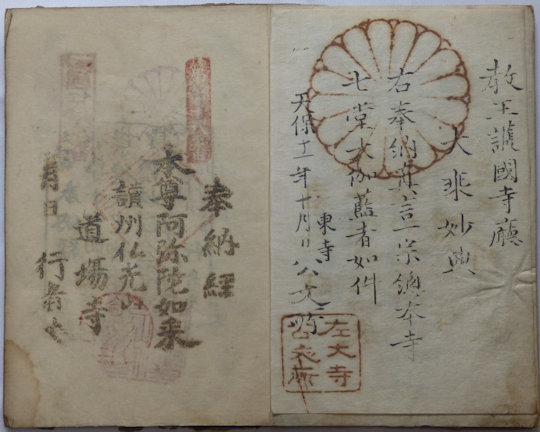

天保11年(1840)四国八十八ヶ所の納経帳(1)

この納経帳は天保11年(1840)旧11月から12月にかけて四国八十八ヶ所を巡拝したものである。冒頭に京都の仁和寺と東寺の納経があることから京都もしくはその近辺の人であろうと考えられる。四国霊場の納経は第78番道場寺(現在の郷照寺)から順打ちしてお... -

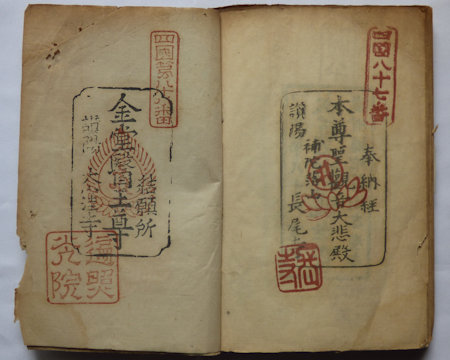

明治38年(1905)四国八十八ヶ所の納経帳(讃岐)

この納経帳は、明治38年(1905)に四国八十八ヶ所を巡拝したものである。巡拝したのは女性だが、どこの人かはわからない。阿波の札所で重ね印をしているので、徳島県もしくは関西方面の人ではないかと思われる。 以下に讃岐国(65番雲辺寺を含む)の札所を... -

豊國神社 | 京都市東山区

豊国神社は豊臣秀吉を祀る。秀吉没後の慶長4年(1599)阿弥陀ヶ峰の山腹に壮麗な社殿が造営され、後陽成天皇より「豊国大明神」の神号を贈られた。しかし豊臣氏滅亡後、江戸幕府によって破却された。明治天皇の御沙汰によって再興され、明治6年(1873)別... -

建勲神社 | 京都市北区

建勲神社は、明治天皇の御沙汰により、明治3年(1870)信長の子孫である天童藩知事・織田信敏の東京の邸内に社を設けたことに始まる。明治8年(1875)別格官幣社に列し、明治13年(1880)船岡山に遷座した。 正式名称 建勲神社〔たけいさおじんじゃ〕 御祭... -

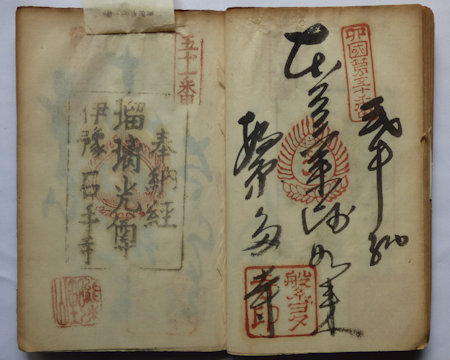

明治38年(1905)四国八十八ヶ所の納経帳(伊予)

この納経帳は、明治38年(1905)に四国八十八ヶ所を巡拝したものである。巡拝したのは女性だが、どこの人かはわからない。阿波の札所で重ね印をしているので、徳島県もしくは関西方面の人ではないかと思われる。 以下に伊予国の札所を見ていく。伊予の札所... -

阿波神社 | 徳島県鳴門市

阿波神社は、土御門天皇を祀る。土御門天皇は、承久の乱の後、自ら希望して土佐に遷幸、阿波に遷された後に崩御された。当地はその行在所と伝えられ、御火葬塚の傍らに土御門天皇を祀る丸山神社があった。昭和15年(1940)徳島県が皇紀二千六百年の記念事... -

徳島縣護國神社 | 徳島県徳島市

徳島縣護國神社(徳島県護国神社)は、徳島県出身の護国英霊を祀る旧内務大臣指定護国神社。明治12年(1879)眉山公園に招魂碑が建立されたことを創祀とする。明治38年(1905)徳島中央公園の城山山頂に移転。昭和13年(1938)社殿を造営して徳島招魂社と... -

海外廃絶神社の御朱印

戦前、樺太・台湾・朝鮮などの外地、及び満州国や中華民国に創建され、終戦後に廃絶した神社の御朱印。 作成に当たっては神奈川大学非文字資料研究センターの「海外神社(跡地)に関するデータベース」を参考にさせていただいています。 朝鮮 朝鮮神宮 御祭... -

日枝神社 | 新潟県上越市

越後高田の日枝神社は、高田城鎮護の神、城下の総産土神として奉斎された神社である。社伝によれば、仁寿3年(853)衾野(直江津の東)に国府鎮護の神として創建されたという。同地に福島城が築かれたとき、地主神であることから城中鎮護の神とされ、高田...