こまいぬ@御朱印研究家– Author –

-

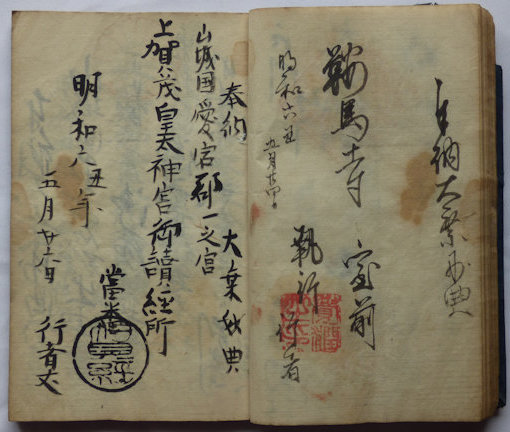

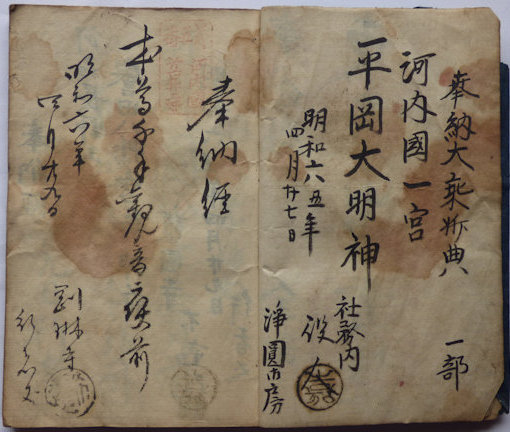

明和6年(1769)六十六部の納経帳(2)

明和6年(1769)に浄円坊という六十六部廻国聖が近畿から山陽、四国を巡拝した納経帳の紹介。数が少ない18世紀中頃の納経帳である。ここでは120ヶ所分ある納経のうち24ヶ所を紹介する。山城から近江に入り、再度山城に入って、京都市中の寺社の途中までに... -

明和6年(1769)六十六部の納経帳(1)

明和6年(1769)に浄円坊という六十六部廻国聖が近畿から山陽、四国を巡拝した納経帳の紹介。数が少ない18世紀中頃の納経帳である。ここでは120ヶ所分ある納経のうち、最初の23ヶ所分を紹介する。冒頭の寛永寺(東京都台東区)を除くと河内国から始まって... -

札幌 三吉神社 | 札幌市中央区

三吉神社は、明治11年(1878)秋田県出身者が故郷の太平山三吉神社の御分霊を祀ったことに始まる。明治30年(1897)郷社、昭和5年(1930)県社に昇格。札幌市の氏神として例祭の神輿渡御は人気を集めたという。戦争で中断するが、昭和60年(1985)に復活し... -

永山神社 | 北海道旭川市

永山神社は、明治24年(1891)永山に入植した岡山出身の屯田兵が、故郷の氏神である天照大神と大国主神の御分霊を奉斎したことに始まる。明治45年(1912)屯田兵第三大隊本部跡の現社地に遷座、大正9年(1920)屯田兵の父と呼ばれ、永山地区の開祖ともいう... -

十勝神社 | 北海道広尾郡広尾町

十勝神社は十勝地方最古の神社。シマウリ海岸に漂着した流木が龍神に似ていたため、社を設けてお祀りすると年々豊漁が続いたため、人々の信仰を集めて刀勝大明神と呼ばれるようになったという。明治になって御祭神を大綿津見神とし、社号を十勝神社と改め... -

亀戸水神社 | 東京都江東区

亀戸水神社は、当地が開発されたとき、水防のために堤防を築き、その堤上に水神を鎮祭して水害が起こらないよう祈願したことに始まると伝えられる。かつては水神森と呼ばれるした森があったというが、都市化の進展によりその面影は残っていない。 正式名称... -

太田神社 | 東京都大田区

太田神社は市野倉地域の鎮守で、古くは正八幡宮あるいは家運八幡宮と称した。明治初年に太田神社と改称する。那須与一の守本尊と伝えられる八幡大菩薩の御神像を祀り、「一願必中」の御神徳で信仰を集めている。 正式名称 太田神社〔おおた じんじゃ〕 御... -

明徳稲荷神社 | 東京都中央区

明徳稲荷神社は日枝神社日本橋摂社境内に隣接し、一見すると境内社のように見えるが独立した神社である。元禄年間(1688~1704)南茅場町の与力同心組屋敷拝領地内(現在の茅場町一丁目交差点付近)に勧請されたと伝えられる。昭和38年(1963)現社地に遷... -

武蔵野神社 | 東京都小平市

武蔵野神社は、野中新田の鎮守として享保9年(1724)に建立された毘沙門社を起源とする。黄檗宗・円成院が管理していたが、明治の神仏分離で独立。末社に祀られていた猿田彦大神を御祭神とし、武蔵野神社と改称した。 正式名称 武蔵野神社〔むさしのじんじ... -

綾瀬稲荷神社 | 東京都足立区

綾瀬稲荷神社は綾瀬神社・綾瀬北野神社とともに綾瀬三社の一つに数えられる。五兵衛新田の鎮守で、五兵衛神社とも呼ばれた。伝承によれば慶長19年(1614)伏見稲荷からの勧請とされる。平成12年(2000)に狛犬研究で知られる三遊亭円丈師匠の奉納した落語...