二十二社– tag –

二十二社の制に列した神社。

-

二十二社

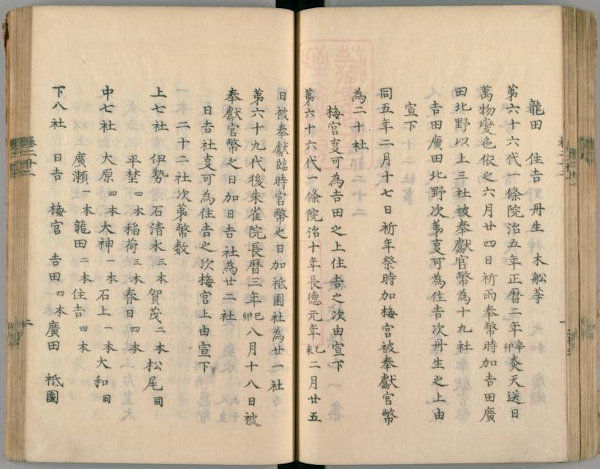

二十二社とは社格の一つで、平安時代中期から中世にかけて朝廷から特別の崇敬を受けた神社で、上七社・中七社・下八社の22社からなる。国家の重大事や天変地異に際して特別の奉幣に預かり、最高の社格として不動の地位にあった。 康保3年(966)伊勢・石清... -

貴船神社 | 京都市左京区

貴船神社は全国の貴船神社・貴布祢神社の総本宮で、貴布彌総本宮を称する。創建年代は不詳だが、白鳳6年(677)に社殿を建て替えたと伝えられる。鴨川の水源に鎮座することから水を司る神として篤い崇敬された。また、古くから雨乞いの霊験で知られ、たび... -

梅宮大社 | 京都市右京区

梅宮大社は、橘氏の氏神として崇敬された。はじめ県犬養三千代によって祀られた後、光明皇后らによって平城京に遷された。檀林皇后(嵯峨天皇の皇后、橘嘉智子)が桂川のほとりの現社地に遷座した。延喜の制では名神大社とされ、二十二社の制では下八社に... -

大原野神社 | 京都市西京区

大原野神社は「京春日」と呼ばれ、延暦3年(784)長岡京遷都に際し、藤原氏の氏神である春日大社の御分霊を大原野の地に勧請したことにはじまる。嘉祥3年(850)文武天皇が現社地に壮麗な社殿を造営した。藤原氏の崇敬篤く、祭礼は春日大社に準じて行われ... -

吉田神社 | 京都市左京区

吉田神社は貞観元年(859)藤原山蔭が藤原氏の氏神である春日大社より御分霊を勧請したことに始まる。平安京における藤原一門の氏神とされ、二十二社の制にも列した。室町時代、吉田兼倶は吉田神道を大成、大元宮を建立してその根元殿堂とした。以来、吉田... -

平野神社 | 京都市北区

平野神社は、延暦13年(794)大和に祀られていた今木神・久渡神・古開神を平安京に遷祀したことに始まる。承和年間(834~848)比売神を合わせ祀った。延喜の制では名神大社、二十二社の制では上七社に列し、源氏・平氏など8氏の氏神とされたことから「八... -

松尾大社 | 京都市西京区

松尾大社は全国の松尾神社の総本社であり、洛西の総鎮守、醸造の祖神、酒の神として信仰を集める。松尾に大山咋神が鎮座することは『古事記』にも記されている。大宝元年(701)秦忌寸都理が社殿を造営したと伝えられる。平安京遷都の後は賀茂社とともに皇... -

八坂神社(祇園社)| 京都市東山区

八坂神社は、全国の八坂神社・八雲神社など牛頭天王信仰に関わる神社の総本社。江戸時代以前は祇園社、感神院などと称された。社伝では、斉明天皇6年(656)に高句麗の調進副使・伊利之使主が新羅の牛頭山の素戔嗚尊を勧請したことに始まるという。7月に... -

伏見稲荷大社 | 京都市伏見区

伏見稲荷大社は全国の稲荷神社の総本社。和銅4年(711)2月初午の日、秦伊呂具が勅命を受け、稲荷山に稲荷大神を祀ったと伝えられる。朝廷の崇敬篤く、天慶5年(942)には正一位に進んだ。伏見稲荷から御分霊を勧請した各地の稲荷神社が正一位を称するのは... -

廣田神社 | 兵庫県西宮市

廣田神社は神功皇后が凱旋の砌、撞賢木厳之御魂天疎向津媛命(天照大神の荒魂)の神託を受けて創建されたと伝えられる。古くから朝廷の崇敬篤く、延喜の制では名神大社、二十二社の制では下八社に列した。因みに西宮神社は摂社・南宮の境内にあった戎社が...

12