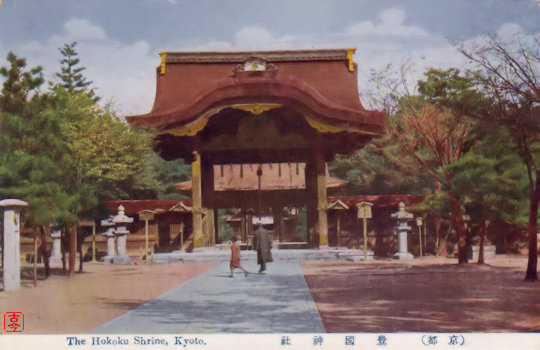

豊国神社は豊臣秀吉を祀る。秀吉没後の慶長4年(1599)阿弥陀ヶ峰の山腹に壮麗な社殿が造営され、後陽成天皇より「豊国大明神」の神号を贈られた。しかし豊臣氏滅亡後、江戸幕府によって破却された。明治天皇の御沙汰によって再興され、明治6年(1873)別格官幣社に列格、明治13年(1880)方広寺大仏殿跡の現社地に社殿が造営された。

| 正式名称 | 豊国神社〔とよくにじんじゃ〕 |

|---|---|

| 御祭神 | 前関白太政大臣正一位豊臣秀吉公 |

| 社格等 | 旧別格官幣社 別表神社 |

| 鎮座地 | 京都市東山区茶屋町530 [Mapion|googlemap] |

| 公式サイト | https://toyokuni-kyoto.jp/ |

御朱印

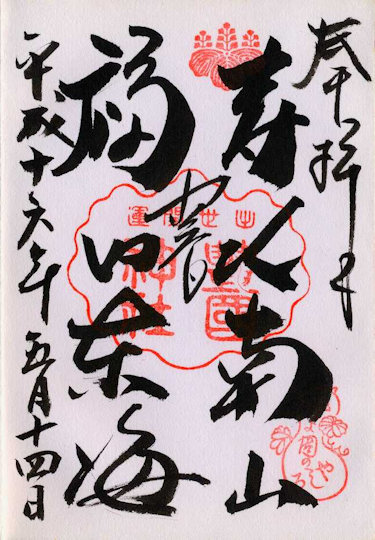

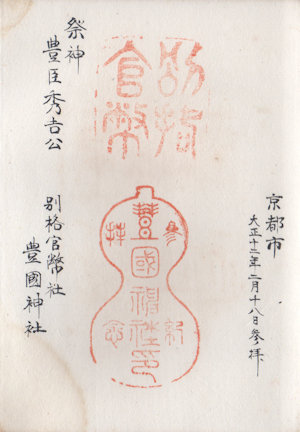

(1)平成16年拝受の御朱印。揮毫は「寿比南山 福如東海」で中央に「関白」、豊臣秀吉の関白印の御銘という。中央の朱印は桐紋の輪郭に「出世開運 豐國神社」、上は五七の桐の神紋、下は瓢箪に「登(と)よ國のやしろ」。

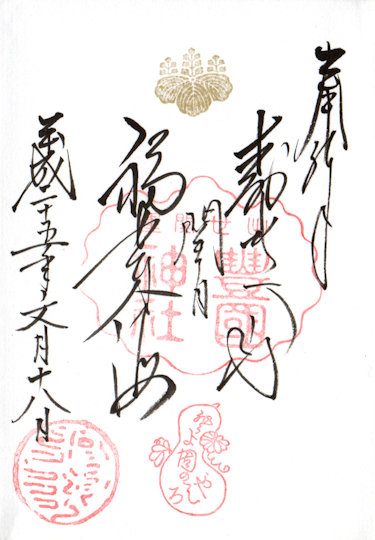

(2)平成25年拝受の御朱印。基本的に(1)と同じだが、五七の桐の神紋が金色になっている。左下は豊臣秀吉の朱印と思われる。

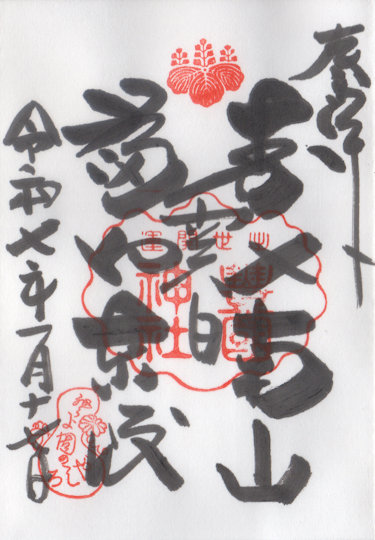

(3)令和7年拝受の御朱印。朱印、揮毫ともに(1)と同じ。

摂社・貞照神社の御朱印

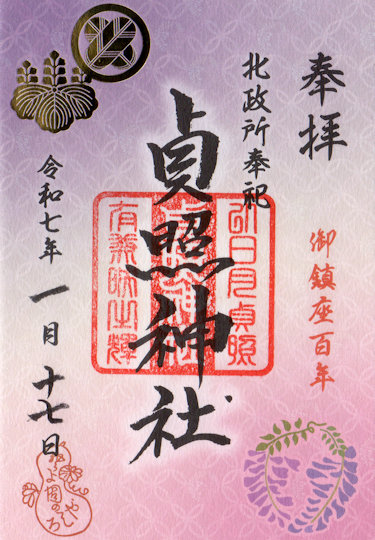

(4)令和7年拝受、御鎮座百年記念の限定御朱印、書き置き。中央の朱印は「貞照神社/以日月貞照 有兼映之輝」。左下は(1)と同じで瓢箪に「登(と)よ國のやしろ」。揮毫(印刷)は「北政所奉祀/貞照神社」。左上は「丸に違い鷹の羽」(御祭神・北政所の実家である浅野家の家紋)と「「五七桐」の神紋。

豊国廟の御朱印

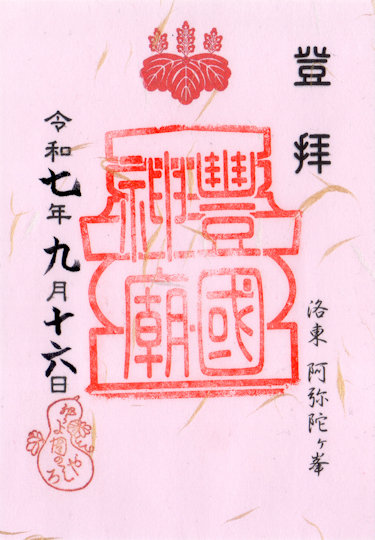

(5)令和7年拝受の御朱印、書き置き。中央の朱印は五輪塔に「豊國神廟」。上は五七の桐の神紋、左下は(1)と同じ瓢箪に「登(と)よ國のやしろ」。右上は「登拝」、右下は「洛東 阿弥陀ヶ峯」。

昔の御朱印

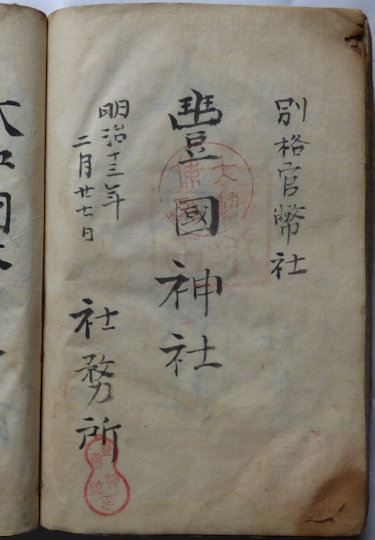

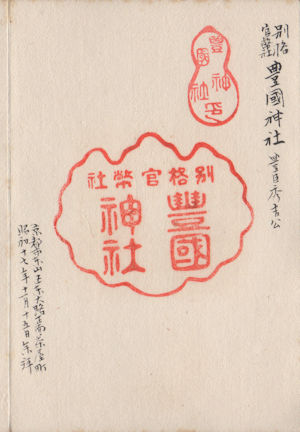

(6)明治13年の御朱印。中央の朱印は「大勲偉烈」、左下の印は瓢箪に「豐國神社印」。墨書は「別格官幣社/豐國神社/社務所」。

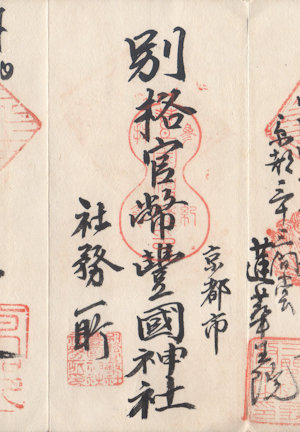

(7)明治40年の御朱印。中央の朱印は瓢箪に「参拝紀念豐國神社印」、左下の印は「別格官幣社豐國神社社務所印」。墨書は「京都市/別格官幣豐國神社/社務所」。

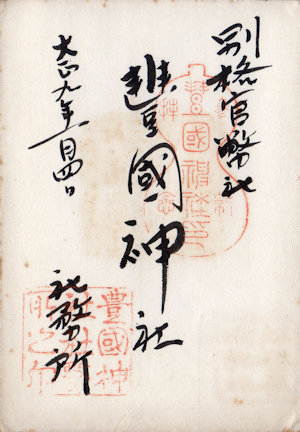

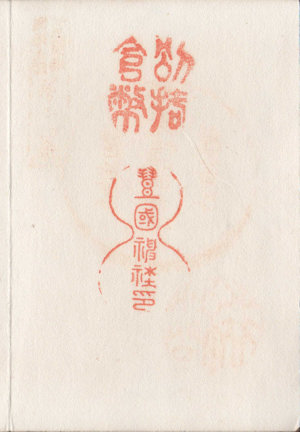

(8)大正9年の御朱印。中央の朱印は瓢箪に「参拝記念 豊国神社印」、左下は「豊国神社社務所之印」。

(9)大正12年の御朱印。中央下の朱印は(8)と同じ瓢箪に「参拝紀念豐國神社印」。上は「別格官幣」。

(10)昭和5年の御朱印。上の朱印は「別格官幣」、(9)と似ているが少し違うようだ。下は瓢箪に「豊国神社印」。

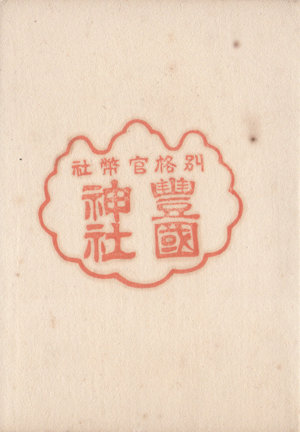

(11)昭和7年の御朱印。朱印は五七の桐の輪郭に「別格官幣社/豐國神社」。

(12)昭和17年の御朱印。中央の朱印は五七の桐の輪郭に「別格官幣社 豊國神社」、(11)の印と似ているが、少し異なっており、新調されていると思われる。右上は瓢箪に「豊國神社印」。昭和17年発行の『惟神の礎』にも、この印が掲載されている。

豊國神社について

御祭神

■前関白太政大臣正一位豊臣秀吉公

豊臣秀吉が薨去した翌年の慶長4年(1599)朝廷より「豊国大明神〔とよくにだいみょうじん〕」の神号が贈られた。「豊国」の名は日本の古名である「豊葦原瑞穗国」を略称したものという。

御由緒

慶長3年(1598)豊臣秀吉は伏見城でその生涯を閉じ、遺骸は方広寺大仏殿の裏山である阿弥陀ヶ峯に葬られた。

翌慶長4年(1599)、その西麓の太閤坦〔たいこうだいら〕に壮大な社殿が営まれ、朝廷から正一位の神階と「豊国大明神」の神号が贈られた。社域は方広寺大仏殿の門前町を含む約30万坪に及び、社領は1万石を誇った。

遷座祭は吉田家の当主である吉田兼見が中心となって執り行われた。兼見の孫で養子とされた萩原兼従が豊国社の社務職に就き、弟の神龍院凡舜が別当と神宮寺の住職を兼務した。毎年4月と8月には豊国祭が行われ、特に七回忌に当たる慶長9年(1604)の豊国大明神臨時祭は空前絶後の大祭であったという。

しかし慶長20年(1915)豊臣家が滅亡すると、徳川家の命により豊国社は廃絶、壮麗な社殿等も破却された。本殿や廟所は高台院(北政所)の哀訴により破壊こそ免れたものの、一切の修理を禁じられ、朽ちるに任せることとされた。「豊国大明神」の神号も後水尾天皇の勅許を得て剥奪され、仏式で供養されることとなった。

さらに元和5年(1619)妙法院門跡が豊国社及び方広寺大仏殿一切を管理することとなり、家康から凡舜に与えられていた神宮寺も取り上げられた。この時、凡舜は密かに豊国社の御神体を吉田山の自邸に移し、「鎮守大明神」と名を変えて祭祀を行ったという。

寛永14年(1637)にはついに豊国社本殿を破却、什器や宝物類の多くは妙法院に運び込まれた。さらに明暦元年(1655)妙法院は豊国廟参道の中央に新日吉社(現在の新日吉神宮)を移転し、廟所への参道を閉ざした。一説には、豊国社の御神体は密かに新日吉社楼門に遷され、天明5年(1785)新日吉社境内に創建された樹下社で祀られることになったという。

神沢貞幹の『翁草』によると、三代将軍・徳川家光は豊国社を再興すべきと考えており、これを重臣たちに諮った。しかし酒井忠世が強く反対したため取りやめになったという。また、四代将軍・徳川家綱は、吉川惟足(萩原兼従から吉田神道の伝授を受け、幕府神道方となっていた)の働きかけにより豊国社再興の沙汰を出したが、妙法院の反対により取りやめとなった。以後、江戸時代に豊国社再興が叶うことはなかった。

明治元年(1868)明治天皇は大阪に行幸した際、国家のために勲功のあった豊臣秀吉を大坂城近傍に祀るよう御沙汰があった。しかし、京都市民挙げての熱願により、本社は京都の阿弥陀ヶ峯の墓前とされ、大阪には別社が営まれることとなった(現・大坂城内鎮座の豊国神社)。

明治6年(1873)別格官幣社に列格、明治8年(1875)東山の地に社殿が建立された。

明治13年(1880)には方広寺大仏殿跡の現社地に社殿が完成、遷座した。国宝に指定されている大唐門は南禅寺金地院からこの時に移築されたもので、一説には伏見城の遺構とも伝えられる。

明治31年(1898)の秀吉公三百年祭に際しては、豊国会(豊臣秀吉を顕彰するため、豊臣恩顧の大名の子孫や政財界の要人によって結成された)が中心となって豊国廟(墓所)が再建され、伊東忠太の設計になる高さ約10mの五輪塔が建立された。

大正14年(1925)には北政所豊臣吉子(高台院、ねね)を祀る摂社・貞照〔さだてる〕神社が創建された。

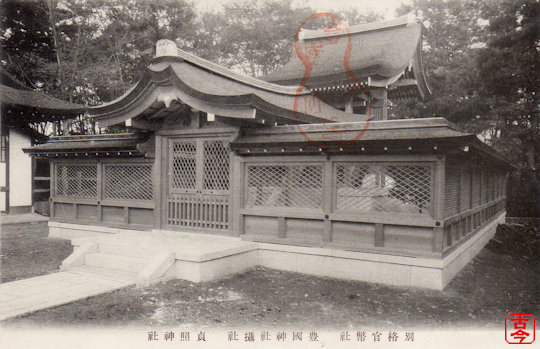

摂社 貞照神社

摂社の貞照神社は、豊臣秀吉の正室・北政所豊臣吉子(高台院、ねね)を祀る。大正14年(1925)年が豊国神社再興50年、北政所薨去300年に当たることから創建された。

社号は広島藩の最後の藩主で豊国会の会長であった浅野長勲が『宋書』の「以日月貞照 有兼映之輝」から名付けた。因みに浅野氏の祖である浅野長政は浅野長勝の娘・やや(長生院)の婿として浅野家を継いでおり、同じく長勝の養女となっていた北政所とは姻戚関係になる。

本社の隣に鎮座しており、正月三が日のみ間近で参拝することができる。

写真帖

社号標。

大鳥居。

手水舎。

末社の槙本稲荷神社。かつては豊臣秀吉によって再興された左京区の熊野若王子神社の鎮守社であったが、明治の初め、豊国神社境内に遷座した。

陶製の豊臣秀吉像。先の大戦中に製作されたもので、高さは約1.1m。元は台座も高さ約1.8mの陶製であったが、平成7年(1995)の阪神淡路大震災で破損。台座は修復不可能で、新たに同様のものを焼くことのできる窯もなかったため、像のみ修復して保管されていた。令和元年(2019)5月1日、御代替わりに合わせて唐門前に安置・公開された。台座は豊国廟にあったもので、元は金属製の燈籠が載っていたが、戦時中の金属供出で失われ、そのままになっていた。

唐門。桃山時代の建築で、国宝に指定されている。総欅造りで、かつては極彩色の彫刻と金箔で彩られていたという。寛永4年(1627)以心崇伝が江戸幕府から二条城の唐門を譲り受けたものだが、それ以前には伏見城にあったという伝承もある。豊国神社の再興に当たって南禅寺の塔中・金地院から移築された。西本願寺・大徳寺の唐門とともに「国宝の三唐門」と称される。

唐門の勅額。「豊國大明神」の文字は後陽成天皇の御宸筆。両脇の鶴の彫刻は目玉がなく、「左甚五郎の目無し鶴」と呼ばれる。名工・左甚五郎の作とされ、目を入れると鶴が飛び去ってしまうため、敢えて目を入れなかったと伝えられる。

唐門の扉の彫刻。

拝殿。その奥に本殿が見える。

摂社・貞照神社。

メモ

豊国神社には何度か参拝しているのだが、どうも思うような写真が撮れていない。初めての参拝は平成13年。秋の特別拝観で東山の寺社を参拝したときで、当時は一眼レフのカメラを持ち歩いていたのだが、逆光のためいい写真は撮れなかった。初めての御朱印拝受は平成16年、京都出張で、仕事の前に参拝したのだが、この時はカメラを持っていなかった。3度目の参拝は平成21年、夕方の参拝だったが、すでに拝観時間が終わっていた(写真)。4度目の参拝は平成25年の7月の昼前で、時間や天候は問題なかったのだが、事前のリサーチ不足で、境内では骨董市が行われていた(下の写真)。うまくいかないものである。

豊国神社の概要

| 名称 | 豊国神社 |

|---|---|

| 旧称 | 豊国社 豊国大明神 豊国(ほうこく)神社 |

| 御祭神 | 前関白太政大臣正一位豊臣秀吉公〔とよとみ ひでよしこう〕 |

| 鎮座地 | 京都市東山区大和路正面茶屋町530番地 |

| 創建年代 | 慶長4年(1599) |

| 社格等 | 旧別格官幣社 別表神社 |

| 例祭 | 9月18日 |

| 神事・行事 | 1月1日/歳旦祭 旧1月1日/御誕辰祭 1月3日/元始祭 2月節分/節分祭 2月11日/紀元祭 2月17日/祈年祭 旧2月上午の日/槇本社初午祭 3月春分/春季皇霊祭遙拝式・春分祭 4月18日/豊国廟例祭 5月23日/国松君忌日祭 6月30日/大祓式 9月1日/松丸君忌日祭 9月秋分/秋季皇霊祭遙拝式・秋分祭 10月17日/神嘗祭当日祭遙拝式 10月18日/古式祭 11月3日/明治節祭 11月6日/摂社例祭 11月8日/槇本社火焚祭 11月23日/新嘗祭 11月29日/煤払式 12月31日/大祓式・除夜祭 ※『平成「祭」データ』による |

| 文化財 | 〈国宝〉唐門 〈重要文化財〉紙本着色豊国祭図(六曲屏風一双・狩野内膳筆) 黄地菊桐文付紗綾胴服 唐櫃3点(桐唐草蒔絵・桐鳳凰蒔絵・桐薄蒔絵) 鉄燈籠(辻与次郎作) 薙刀直シ刀(無銘 伝粟田口吉光(骨喰)) |

交通アクセス

□京阪本線「七条駅」より徒歩約10分

□JR・近鉄「京都駅」よりバス

■市バス100系統・206系統・208系統「博物館三十三間堂前」下車徒歩約5分

参考資料

・豊国神社公式サイト・由緒書

・『坤山公八十八年事蹟 坤之巻』小鷹狩元凱(昭和7年)

・『豊国大明神御神徳記』中村直勝(昭和14年)

・『大かう』桑原忠親他(昭和39年)

・『新日吉神宮略史』藤島益雄(昭和47年)

・『秀吉・英雄伝説の軌跡』津田三郎(平成3年)

・『平成「祭」データ』

・Wikipedia

更新履歴

2013.09.01.公開

2014.09.24.更新、御朱印と画像を追加

2017.05.14.更新、Wordpressへ移行

2025.09.30.改訂、御朱印と画像を追加