又旅社(御供社)は八坂神社の御旅所で、四条京極の御旅所に対して「又旅所」、三基の神輿を迎えて神饌を御供えすることから「御供社」と呼ばれる。かつて、この地は祇園御霊会が行われた神泉苑の南の端だった。7月24日の奉饌祭で社前に立てられる「オハケ」は、神泉苑のほとりの祭場であった時代の名残であろうという。

| 正式名称 | 八坂神社境外末社 又旅社〔またたびしゃ〕 |

|---|---|

| 異称 | 御供社〔ごくうしゃ〕 |

| 御祭神 | 素戔嗚尊 櫛稲田姫命 八柱御子神 |

| 社格等 | 旧官幣大社八坂神社末社 |

| 鎮座地 | 京都市中京区御供町289 [Mapion|googlemap] |

| 公式サイト | http://www.yasaka-jinja.or.jp/about/matatabi.html |

御朱印

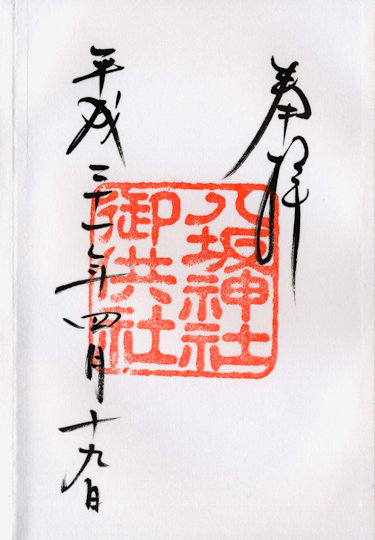

(1)平成21年拝受の御朱印。朱印は「八坂神社御供社」。

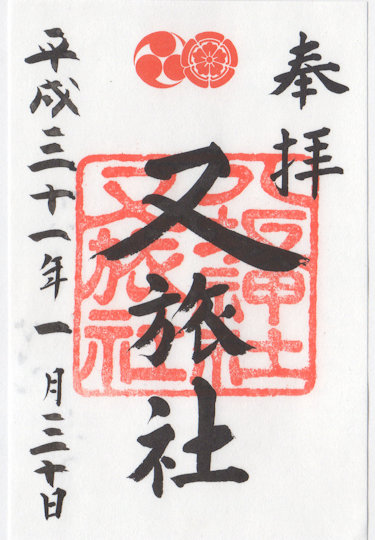

(2)平成31年拝受の御朱印。朱印は「八坂神社又旅社」。

※御朱印は八坂神社にて授与。

昔の御朱印

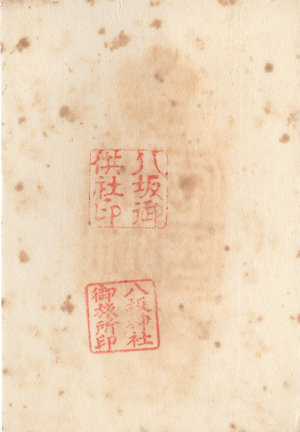

(3)時期不詳の御朱印。大正から昭和初期のものと思われる。上は「八坂御供社印」で又旅社(御供社)の御朱印。下は「八坂神社御旅所印」で四条御旅所(冠者殿社)の御朱印であろう。

御由緒

又旅社(御供社)は八坂神社の御旅所で、四条京極の御旅所に対して「又旅所」と呼ばれる。四条京極からさらに渡御することから「又旅(第二旅所)」の名がある。御祭神は御本社と同じ。

貞観11年(869)平安京に疫病が流行したため、神泉苑に66本の矛を立て、祇園社(八坂神社)の神輿を迎えて祇園御霊会が行われた。これが祇園祭の起源であり、その伝統を引き継いで神泉苑の南の端であった当地が祇園社の御旅所となった。

当社の鎮座する三条大宮は「列見の辻」と呼ばれる。古来、祇園社の3基の神輿のうち、少将井(櫛稲田姫命)神輿は都の北を、大政所(素戔嗚尊)神輿と八王子(八柱御子神)神輿は都の南を巡り、この地で合流した。

現在でもその伝統に則り、祇園祭の還幸祭(7月24日、かつては6月14日)に三基の神輿を迎え、神饌を御供えする。御供社・御供町の名はこれに由来するという。

現在でも、八坂神社の神輿は神泉苑で神仏それぞれの拝礼を受けた後、当社に安置して奉饌祭を執り行うが、その際、社前に「オハケ」が立てられる。これは水辺を表す芝生に三本の御幣を立てたもので、もともと神泉苑のほとりの祭場であった名残であろうという。

明治6年(1873)村社に列格するが、同39年(1906)村社を廃して八坂神社の境外末社とされる。

本殿は寛政元年(1789)の造営で、令和2年(2020)国の重要文化財に指定された。

写真帖

平成25年参拝時。又旅社(御供社)前、三条会商店街。地元密着型の昔懐かしい雰囲気の商店街。

境内一理口の鳥居。扁額には「八坂神社御供社」とある。三条通に面するこの地が神泉苑の南の端だった。

本殿。寛政元年(1789)建造で、重要文化財。前の銀杏の木の上部が切り落とされていた。また、狛犬も移動していたようである。

メモ

三条通商店街に面して大きな朱の鳥居が建ち、その奥に御供社の小さな社がある。御朱印は八坂神社の授与所でいただける。

八坂神社で御朱印をいただいた後、自転車で四条御旅所を経て御供社へと向かったのだが、下調べが不十分だったため、なかなか見つからず、御池通に出て神泉苑の看板が見えたため、そちらに先に参拝した。その後、ようやく見つけたのだが、その時は単に神泉苑と近いんだなあと思っただけだった。

後日、調べているうちに神泉苑との関係が判り、あながち迷ったのも意味のないことではなかったと感じた次第(もちろん、神泉苑と祇園御霊会の関係は知っていたが、御供社が神泉苑の一角であったということは知らなかった)。

※最近は又旅社を正式名称にしているようで、御朱印も「御供社」から「又旅社」に変わったようだ。

又旅社(御供社)の概要

| 名称 | 又旅社(御供社) |

|---|---|

| 通称 | 神社の通称 |

| 旧称 | 神社の旧称 |

| 御祭神 | 素戔嗚尊〔すさのおのみこと〕 櫛稲田姫命〔くしいなだひめのみこと〕 八柱御子神〔やはしらのみこがみ〕 |

| 鎮座地 | 京都市中京区三条通黒門西入御供町289番地 |

| 創建年代 | 貞観11年(869) |

| 社格等 | 旧官幣大社八坂神社末社 (旧村社) |

| 例祭 | 3月27日 |

| 神事・行事 | 1月27日/新年祭 4月下旬日曜日/春季祭並蘇民将来祈願祭 7月23日/オハケ清祓式 7月34日/又旅社奉饌祭 10月下旬日曜日/秋季祭並神恩感謝祭 |

| 文化財 | 〈重文〉本殿 |

交通アクセス

□地下鉄東西線「二条城前駅」より徒歩7分

□阪急京都線「大宮駅」より徒歩7分

□JR・近鉄「京都駅」よりバス

■市バス9・50系統「堀川三条」下車徒歩3分

更新記録

2012.07.15.公開

2017.06.26.更新、WPへ移行、画像追加。

2024.07.06.更新、本文修正、御朱印追加。