大原野神社は「京春日」と呼ばれ、延暦3年(784)長岡京遷都に際し、藤原氏の氏神である春日大社の御分霊を大原野の地に勧請したことにはじまる。嘉祥3年(850)文武天皇が現社地に壮麗な社殿を造営した。藤原氏の崇敬篤く、祭礼は春日大社に準じて行われた。

| 正式名称 | 大原野神社〔おおはらのじんじゃ〕 |

|---|---|

| 御祭神 | 建御賀豆智命 伊波比主命 天之子八根命 比咩大神 |

| 社格等 | 国史見在社 二十二社 旧官幣中社 別表神社 |

| 鎮座地 | 京都市西京区大原野南春日町1152 [Mapion|googlemap] |

| 公式サイト | http://oharano-jinja.jp/ |

御朱印

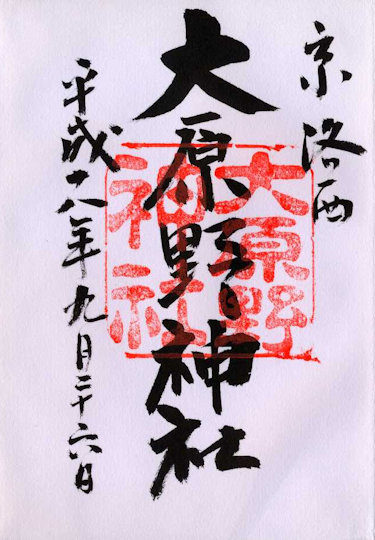

(1)平成18年拝受の御朱印。朱印は「大原野神社」。

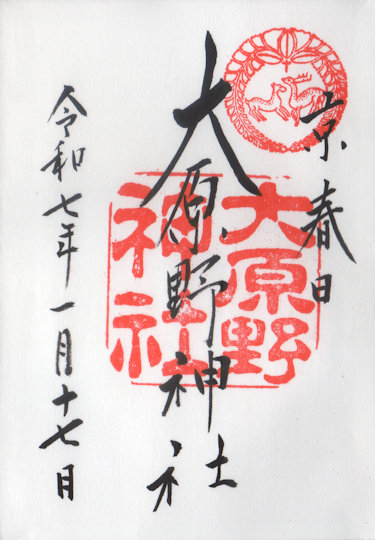

(2)令和7年拝受の御朱印。中央の朱印は「大原野神社」、右上は下り藤に神鹿。

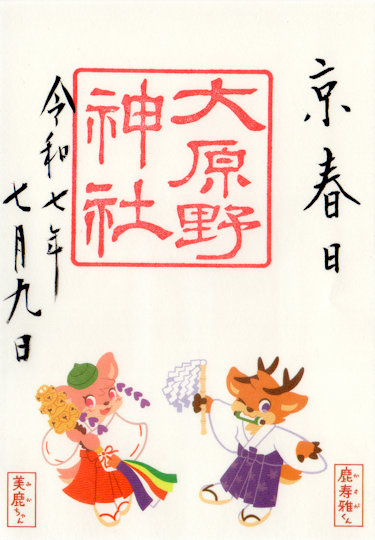

(3)令和7年拝受のキャラクター御朱印。朱印は「大原野神社」。

(4)令和7年拝受、紫式部の御朱印。右側は紫式部の和歌「ここにかく 日野の杉むら埋む雪 小塩の松に 今日やまがへる」。

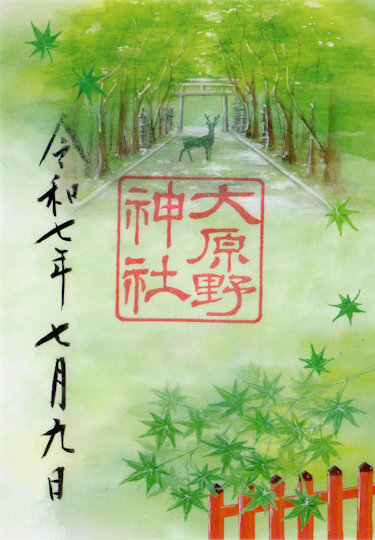

(5)令和7年拝受、青紅葉の御朱印。

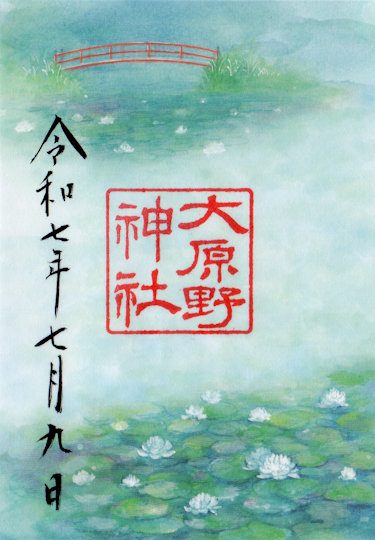

(6)令和7年拝受、睡蓮の御朱印。

摂末社の御朱印

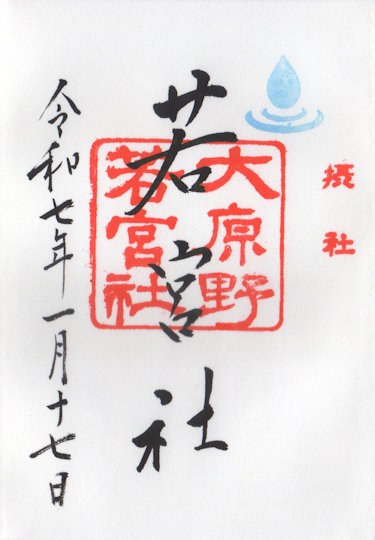

(7)令和7年拝受、摂社・若宮社の御朱印。中央の朱印は「大原野若宮社」。右上に水滴のスタンプ(若宮社の御祭神・天押雲根命は水徳の神である)、右に「摂社」。

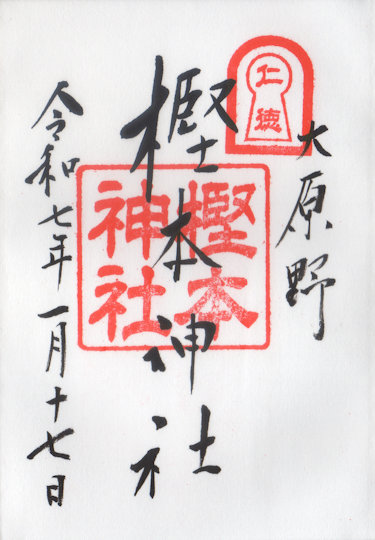

(8)令和7年拝受、境外摂社・樫本神社の御朱印。中央の朱印は「樫本神社」、右上は前方後円墳に「仁徳」(樫本神社の御祭神は仁徳天皇)。

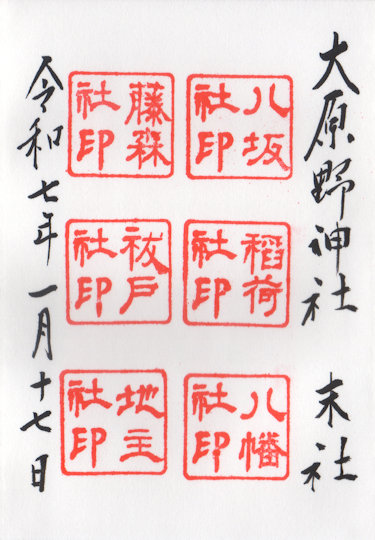

(9)令和7年拝受、末社六社の御朱印。朱印は右上から「八坂社」「稲荷社」「八幡社」「藤森社」「祓所社」「地主社」。

昔の御朱印

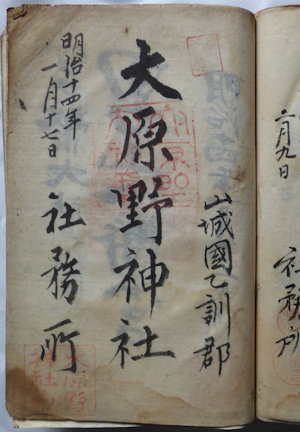

(10)明治14年の御朱印。揮毫は「山城國乙訓郡/大原野神社/社務所」。中央の朱印は「大原野大神璽」、右上の印は「官幣中社」、左下は「大原野神社印」。

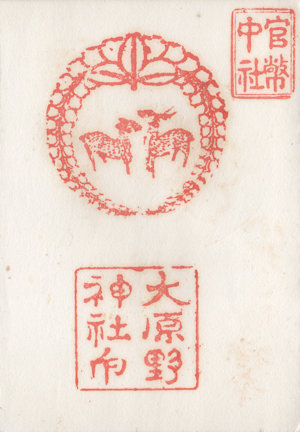

(11)大正10年代の御朱印。中央上の朱印が下り藤に雌雄の鹿、右上が「官幣中社」、中央下が「大原野神社印」。

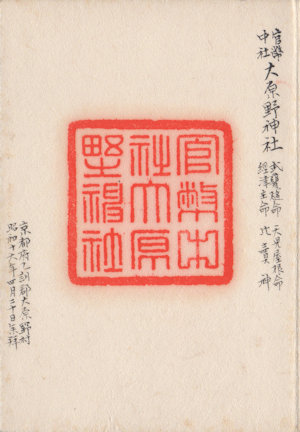

(12)昭和16年の御朱印。朱印は「官幣中社大原野神社」。昭和17年発行の『惟神の礎』にはこの印が掲載されている。

御由緒

大原野神社は、京都市の西郊、風光明媚な大原野の地に鎮座する。

延暦3年(784)桓武天皇が長岡京に遷都した際、皇后である藤原乙牟漏〔ふじわら の おとむろ〕の意により、藤原氏の氏神である春日大社の御分霊を大原野の地に勧請したことを創祀とする。そのため、「京春日」とも称される。

延暦13年(794)都は平安京に遷されるが、嘉祥3年(850)文徳天皇は祖父・藤原冬嗣〔ふじわら の ふゆつぐ〕の生前の宿願を果たすために、小塩山麓の現社地に壮麗な社殿を造営した。翌仁寿元年(851)には初めて勅祭が行われた。以後、毎年2月上卯日と11月中子日の大原野祭には勅使が遣わされた。

因みに、長岡京における大原野神社と同じく、平安京では吉田神社に春日大社の御分霊が勧請されている。

藤原氏の祖神として、摂関家をはじめとする崇敬は篤く、斎宮・斎院に倣って斎女が奉仕していた。往時、藤原氏は女子が産まれると、中宮・皇后になることができるように祈願し、その宿願が果たされると、行列を整えて当社に参詣するのが例であったという。

式外社ではあるが朝廷の崇敬篤く、『大鏡』や『源氏物語』をはじめ、平安時代の古典にその名が登場する。二十二社の制では中七社に列し、社頭は繁栄した。

室町幕府は大原野神社を崇敬し、祈願所としていた。元弘3年(1333)足利尊氏が祈祷を命じ、応永6年(1399)には足利義満が大内義弘の謀反に際して天下静謐を祈願した。応永30年(1423)には足利義持が、文明18年(1486)足利義政が祈祷を命じている。

しかし応仁の乱以後は社運は衰退、ようやく慶安年間(1648~52)に至り、後水尾天皇の勅により社殿が再建された。

慶応元年(1865)官祭が復興され、明治4年(1871)には官幣中社に列した。

写真帖

一の鳥居跡。大原野神社の南東約1km、京都市立大原野小学校の近くの道の両側に常夜灯が建っている。かつてここに後水尾天皇が寄進された一の鳥居が建っていた。昭和45年(1970)自動車が衝突して破損、境内に移設・復元された。

昭和初期の一の鳥居の様子。昭和8年から20年の絵はがき。

今も鳥居の足が残っており、「大原野神社 鳥居の跡」と刻まれている。

境内入口に建つ一の鳥居。不自然に横に広い感じがするのは、足の一部が破損で失われたからであろう。

昭和初期の絵はがき。当時は爰に鳥居がなかったことがわかる。

一の鳥居脇の社号標。「官幣中社 大原野神社」。上の絵はがきに見える社号標と同じものであろう。

二の鳥居。

駐車場の脇にも社号標が建っている。社号は明治・大正期の文人画家・富岡鉄斎の書という。

瀬和井。古来、数々の和歌に詠まれた名泉で、清和天皇の産湯の清水とも伝えられる。

鯉沢の池。奈良の猿沢の池を模したものと伝えられる。近年、池にかかる赤い橋の風景がモネの「睡蓮の池と日本の橋」に似ているということから、「モネの睡蓮の池」として人気を集めているそうだ。

地主社。鯉沢の池の中央に浮かぶ島に鎮座している。御祭神は『平成「祭」データ』によれば大地主神。しかし『都名所図会』などを見ると、かつては龍神社が祀られていたようだ。

鯉沢の池のほとりに鎮座する摂社・若宮社。御祭神は春日大社の摂社・若宮神社と同じく天押雲根命。最近、覆屋が設けられたようだ。

若宮社社殿。一間社春日造り、檜皮葺き。境内で最も古い建築で、平成25年(2013)に修理が行われ、棟札やその形式から元禄14年(1701)まで遡ることがわかった。春日大社の形式に倣ったことを伝える重要な建築で、平成29年(2017)京都市の有形文化財に追加指定された。

昭和初期の絵はがきに見る若宮社の様子。

シイの大木跡。

手水舎。御鎮座1240年記念事業で、令和4年(2022)に完成した。以前の手水舎は手前の井戸のところにあった。

手水舎の神鹿の吐水口。

以前の手水盤と鹿の吐水口(平成18年撮影)。手水盤が今のものより一回り小さく、神鹿の吐水口が正面にあった。

三の鳥居。青葉に鳥居の朱色が映える。

三の鳥居をくぐると正面に本殿(中門と回廊)が見える。

平成18年(2016)参拝時の様子。今よりも木々が多くて、回廊はほとんど見えなかった。

本殿に向かって末社が並ぶ。一番手前が祓所社、御祭神は瀬織津姫命。

八幡社、御祭神は応神天皇。相殿に白髭社・藤森社を祀る。

稲荷社、御祭神は宇賀魂神。

八坂社。御祭神は素戔嗚尊。

モミの神木跡。平成30年(2018)に台風で倒れた樹齢役500年のモミの神木の跡。中に入って五百年の歳月を体感し、木霊のパワーをいただくことができる。

本殿前の中門と廻廊(京都市指定有形文化財)。その前には狛犬ではなく雌雄の神鹿が安置されている。

中門の左右の神鹿。

平成18年参拝時の中門。

本殿(京都市指定有形文化財)。一間社春日造、檜皮葺きの社殿が4棟並んでいる。擬宝珠に文政5年(1822)の銘があり、この頃に再建されたか、大規模な改修を受けたと考えられている。

戦前の絵はがきで見る大原野神社の本殿。

メモ

鎮座地は京都市の中心を離れて向日市や長岡京市に近く、麓には昔ながらの田園風景が広がる。参拝したのは9月の終わりだったが、境内には桜や紅葉が多く、春や晩秋はさぞかし美しいことと思われる。猿沢の池を模したという鯉沢の池、古歌に詠まれたという瀬和井〔せがい〕の清水、境内を覆う緑の杜と朱塗りの社殿。これまで参拝した神社の中でも、特に好きな神社の一つである。

春日大社の御分霊を祀るということで、鹿を神使としており、拝殿の前には狛犬の代わりに雌雄一対の神鹿の像が置かれている。また手水舎では、神鹿がくわえた巻物から水が流れている。

令和7年に再度の参拝。摂末社の御朱印や限定御朱印をいただいた。

大原野神社の概要

| 名称 | 大原野神社 |

|---|---|

| 通称 | 京春日 |

| 御祭神 | 〈第一殿〉 建御賀豆智命〔たかみかづちのみこと〕 〈第二殿〉 伊波比主命〔いはいぬしのみこと〕 〈第三殿〉 天之子八根命〔あめのこやねのみこと〕 〈第四殿〉 比咩大神〔ひめおおかみ〕 |

| 鎮座地 | 京都市西京区大原野南春日町1152番地 |

| 創建年代 | 延暦3年(784) |

| 社格等 | 国史見在社 二十二社(中七社) 旧官幣中社 別表神社 |

| 例祭 | 日月(通称) |

| 神事・行事 | 1月1日/歳旦祭 1月3日/元始祭 2月3日/節分祭 2月11日/紀元祭 2月第4日曜日/祈年祭 旧2月上午/稲荷社例祭(初午祭) 4月1日/氏子児童小学校入学奉告祭 4月15日/若宮社祭 5月3日/献茶祭 6月30日/大祓式・祓戸社例祭 7月24日/八坂社例祭 8月15日/八幡社例祭 9月10日/白髭社例祭 9月第2日曜日/御田刈祭・奉納相撲神事 11月16日/地主社例祭 11月23日/新嘗祭 12月31日/大祓式・除夜祭 ※『平成「祭」データ』による |

| 巡拝 | 神仏霊場86番 |

交通アクセス

□阪急京都線「東向日駅」・JR京都線「向日町駅」よりバス

■阪急バス南春日町行き約20分「南春日町」下車徒歩約7分

□阪急京都線「桂駅」よりバス

■市バス臨西2系統洛西バスターミナル行き「南春日町」下車徒歩約7分

更新履歴

2008.12.07.公開

2014.09.24.更新、昔の御朱印を追加

2017.06.04.改訂、Wordpressへ移行

2025.07.23.更新、御朱印と画像を追加