甲斐国一宮・浅間神社は、垂仁天皇の御代、境外摂社・山宮神社のある神山の麓に鎮祭されたと伝えられる。貞観7年(865)現社地に遷座して官社とされ、延喜の制では名神大社に列した。甲斐国一宮として武田氏や徳川氏の崇敬篤く、明治4年(1871)には国幣中社とされた。4月の大神幸祭は甲斐国第一の大祭と称され、二宮・美和神社、三宮・玉諸神社の神輿とともに、釜無川の信玄堤で水防祭を行う。

| 正式名称 | 浅間神社〔あさまじんじゃ〕 |

|---|---|

| 通称 | 一宮浅間神社〔いちのみや あさまじんじゃ〕 |

| 御祭神 | 木花咲耶姫命 |

| 社格等 | 式内論社(名神大) 甲斐国一宮 旧国幣中社 別表神社 |

| 鎮座地 | 山梨県笛吹市一宮町一ノ宮1684 [Mapion|googlemap] |

| 公式サイト | http://asamajinja.jp/ |

御朱印

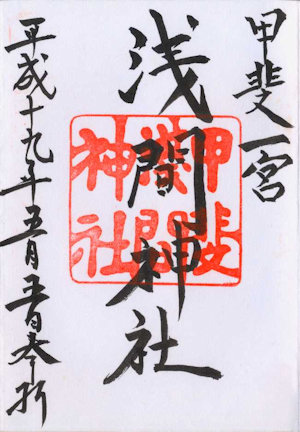

(1)平成19年拝受の御朱印。朱印は「甲斐浅間神社」。

昔の御朱印

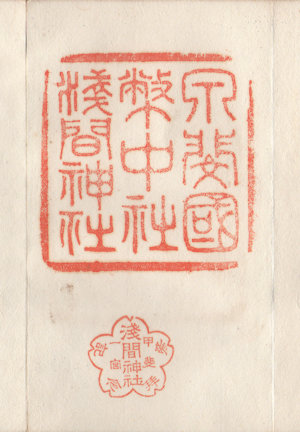

(2)昭和15年頃の御朱印。上の朱印は「甲斐国幣中社浅間神社」。下は桜に「甲斐一宮浅間神社 参拝記念」、桜は御祭神・木花咲耶姫命の象徴。

御由緒

御祭神

■木花咲耶姫命

木花咲耶姫命は大山祇神の娘で、吾田鹿葦津姫命または桜大刀自命ともいう。天孫・瓊々杵尊の妃となり、皇室の始祖の大御母と仰がれる。富士山の神として各地の浅間神社の御祭神とされ、火山(噴火)鎮護の神として尊崇される。また、安産・子育て、酒造の神としても広く信仰を集める。

御由緒

笛吹市一宮町に鎮座する浅間神社は、富士山に対する信仰に始まり、駿河国や甲斐国を中心として各地に奉斎された浅間神社の一つ。甲斐国の一宮として崇敬され、一宮浅間神社、甲斐国一宮浅間神社などと通称される。

浅間を「せんげん」と読む神社が多いが、当社のように「あさま」とするのが本来の読み方である。「あさま」の語源については諸説あるが、長野県の浅間山のように火山を意味するのではないかと考えられている。

社伝によれば、垂仁天皇8年(B.C.22)に神山の麓、摂社・山宮神社の地(笛吹市一宮町一ノ宮1133)に鎮斎されたという。

貞観6年(864)富士山の大噴火があり、翌貞観7年(865)12月9日現社地に遷座した。『日本三代実録』貞観7年12月9日条に、甲斐国八代郡の浅間明神の祠を感謝に列し、祝・禰宜を置いて随時祭を行わせたとあるのが当社のことであるとされる。延喜の制では名神大社に列せられた。

ただし、『三代実録』の記事については、同じく『三代実録』同月20日条の山梨郡でも浅間明神を祀らせたという記事が当社のことであるとする説もある。また、八代郡の浅間明神祠・式内名神大社に、富士河口湖町の河口浅間神社もしくは市川三郷町の一宮浅間神社を当てる説もある。

中世には甲斐国一宮として崇敬を受けた。鎌倉時代には幕府の崇敬を受け、建久5年(1194)社殿の修復があったという。天文19年(1550)4月には後奈良天皇が国土安穏万民和楽のため、御宸筆の般若心経を奉納されている(国の重要文化財)。

武田氏も深く当社を崇敬し、武田信玄は天文19年(1550)一宮郷で20貫文の社領を寄進した。さらに弘治2年(1556)信濃国筑摩郡小松郷(松本市)の10貫文、元亀3年(1572)駿河国富士郡押出村の15貫文を寄進した。また、二宮・美和神社や三宮・玉諸神社、武田八幡宮などとともに府中八幡神社への参勤を免除されていた。

天正10年(1582)武田氏に変わって甲斐を領有した徳川家康も当社を保護し、200貫文の神領が安堵された。慶長8年(1603)四奉行黒印で社領234石2斗と神主屋敷分2,079坪が許され、さらに寛永19年(1642)徳川家光より234石2斗の朱印地を安堵された。

明治4年(1871)国幣中社に列格した。

大神幸祭

例祭は大神幸祭(おみゆきさん)と呼ばれ、甲斐国第一大祭と称される。甲斐国二宮・美和神社、三宮・玉諸神社の神輿とともに釜無川の信玄堤で川除(水防祭)を行う。天長2年(825)、淳和天皇が勅使を派遣し、釜無川の水害を除くために三社に命じて水防祭を執り行わせたのが始まりとされ、武田信玄もこの祭を支持した。

明治6年(1873)に中止されて以来、浅間神社のみの祭として続いてきたが、平成5年(2003)130年ぶりに三社の神幸が復活した。神輿を担ぐ際の独特の足運びは、堤防を踏み固めるためのものであるという。

摂社 山宮神社

浅間神社の東南約2km、神山の山麓に鎮座する。垂仁天皇の御代に鎮祭され、三柱の神を祀っていたが、貞観7年(865)木花咲耶姫命が里宮(浅間神社)に遷座されたため、現在は大山祇神と天孫瓊々杵尊の二柱を御祭神とする。

大神幸祭に先立つ3月15日(現在は3月15日の前の日曜日)に山宮神幸祭が行われる。

本殿は永禄元年(1558)武田晴信によって再建されたもので、壮麗な檜皮葺の春日造。国の重要文化財に指定されている。

写真帖

メモ

JRの駅からは距離があるのだが、新宿からの高速バスを使えば意外と便利なことに気づき、参拝しようと思い立った。

旧一宮町の中心部に鎮座しているが、周囲の町並みに調和した境内。南の随神門から進むと、正面に神楽殿が見える。社殿は左手に東を向いて建っており、ちょうど真横から見るような感じ。随神門からの参道と、拝殿からの参道が直角に交わるようになっている。富士山の方向とも無関係で、ちょっと不思議な感じの配置である。

浅間神社の概要

| 名称 | 浅間神社 |

|---|---|

| 通称 | 一宮浅間神社 甲斐国一宮浅間神社 |

| 御祭神 | 木花咲耶姫命〔このはなさくやひめのみこと〕 |

| 鎮座地 | 山梨県笛吹市一宮町一ノ宮1684番地 |

| 創建年代 | 垂仁天皇8年(B.C.22年) |

| 社格等 | 式内社(論) 甲斐国一宮 旧国幣中社 別表神社 |

| 延喜式 | 甲斐國八代郡 浅間神社 名神大 |

| 例祭 | 4月15日(大神幸祭/おみゆきさん) |

| 神事・行事 | 1月1日/歳旦祭 1月3日/元始祭・境外末社天神祭 2月3日/追儺祭(節分祭) 2月11日/紀元祭 2月17日/祈年祭 4月29日/昭和祭 旧4月第2亥の日/梅折枝神事 6月17日/御田植祭 6月30日/夏越大祓 7月7日/七夕祭 7月中旬~下旬/桃祭 8月/護国社報恩感謝祭 9月秋分/秋分祭 10月/護国社例祭 10月17日/秋季例祭 11月23日/新嘗祭(新穀感謝祭) 12月9日/真貞社祭 12月31日/師走大祓・除夜祭 |

| 文化財 | 〈重文〉摂社山宮神社本殿 紺紙金泥般若心経(付:武田晴信自筆奉納包紙) 〈県有形文化財〉太刀 太刀(銘:一徳斉助則) 〈県天然記念物〉夫婦梅 |

交通アクセス

□JR中央本線「山梨市駅」より車で約10分

□JR中央本線「石和温泉駅」よりバス

■笛吹市営一宮循環バス「中銀一宮支店前」下車すぐ

□新宿高速バスターミナル(バスタ新宿)より高速バス

■中央高速バス甲府行き「一宮」下車徒歩10分、または「中央道甲斐一宮」下車徒歩20分