御霊神社(上御霊神社)は桓武天皇の勅願により、王城守護の神として創建されたと伝えられる。御祭神は崇道天皇をはじめとする八所御霊。正式名称は御霊神社だが、南の下御霊神社に対して上御霊神社の名で知られている。5月の御霊祭は貞観5年(863)に神泉苑で行われた御霊会を起源とする。応仁の乱の幕開けとなった御霊合戦が行われたことでも知られている。

| 正式名称 | 御霊神社〔ごりょうじんじゃ〕 |

|---|---|

| 通称 | 上御霊神社〔かみごりょうじんじゃ〕 |

| 御祭神 | 八所御霊(崇道天皇・他戸親王・井上大皇后・藤原大夫人・橘大夫・文大夫・火雷神・吉備大臣) 〈相殿〉三社明神(小倉実起・小倉公連・中納言典侍局・小倉季判) 和光明神(菅原和子) |

| 社格等 | 旧府社 |

| 鎮座地 | 京都市上京区上御霊竪町495 [Mapion|googlemap] |

| 公式サイト | https://www.kyoto-jinjacho.or.jp/shrine/02/004/ |

御朱印

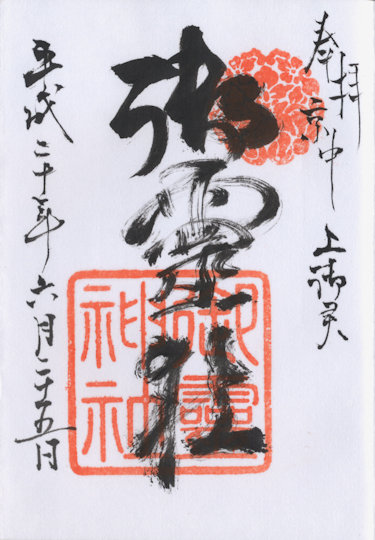

(1)平成20年拝受の御朱印。揮毫は「奉拝/京中 上御霊/御霊社」。中央の朱印は「御靈神社」、右上の印は「有職桐」の神紋。

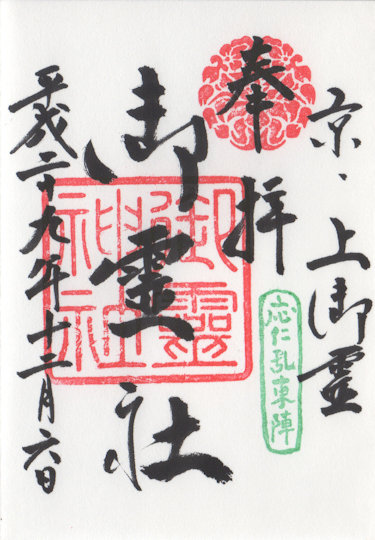

(2)平成29年拝受の御朱印。揮毫は「京・上御霊/奉拝/御霊社」。中央の朱印は「御靈神社」、右上は「有職桐」の神紋。右下に「応仁乱東陣」。

昔の御朱印

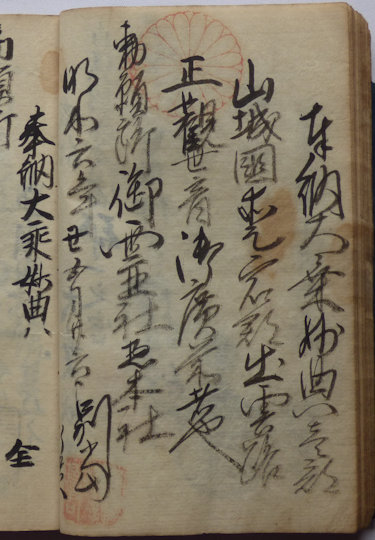

(3)明和6年(1769)の納経(御朱印)。揮毫は「奉納大乗経典壱部/山城國愛宕郡出雲路/正観世音御廣前者也/勅願所御霊社惣本社/別當」。中央上の朱印は勅願所を示す十六八重菊の御紋。左下の印は判読できない。

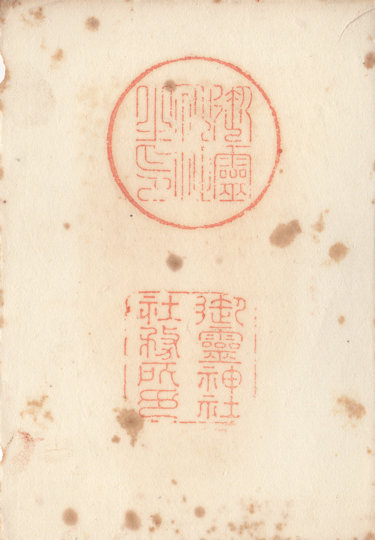

(4)大正10年代の御朱印。上の印は「御靈神社之印」、下の印は「御靈神社社務所印」。

(5)昭和初期のものと思われる御朱印。上の印は(4)と同じ「御靈神社之印」。下の印は「御靈神社」。

上御霊神社について

御祭神

□本殿八座

八所御霊と総称される。

■崇道天皇(光仁天皇第二皇子・早良親王)

桓武天皇の同母弟。桓武天皇の皇太子となるが、延暦4年(785)藤原種継暗殺事件に関与したとして廃された。無実であるとして10日あまり一切の飲食を断ち、淡路島に流される途中に薨去した。その後、桓武天皇の周りに不幸が続き、さらに疫病や飢饉が相次いだ。神祇官の亀卜で早良親王の祟りとされたため、親王の霊に対して鎮謝に努め、延暦19年(800)には崇道天皇の尊号が追贈された。

■井上大皇后(聖武天皇第一皇女・光仁天皇ノ皇后)

聖武天皇の第一皇女で、光仁天皇の皇后。宝亀3年(772)光仁天皇を呪詛したとして皇后を廃され、実施の他戸親王も皇太子を廃された。宝亀6年(775)他戸親王と同日に薨去。翌年より天変地異が多発し、廃后・廃太子の祟りと考えられた。宝亀8年(777)遺骨を改葬し、御墓と追称。さらに延暦19年(800)皇后と追号し、御墓を山陵(宇智陵)と追称した。

■他戸親王(光仁天皇第四皇子)

光仁天皇と井上内親王の皇子。宝亀2年(771)皇太子に立てられるが、翌宝亀3年(772)井上内親王の廃后に連座して皇太子を廃される。宝亀6年(775)井上内親王と同日に薨去、毒殺説がある。死後、天変地異が多発し、怨霊として恐れられた。

■藤原大夫人(藤原吉子命)

桓武天皇の夫人で伊予親王の御母。伊予親王の変に際して親王とともに毒を仰いで自害した。弘仁10年(819)に復位、同14年(823)復号。さらに承和6年(839)従二位を贈られた。

■橘大夫(橘逸勢命)

橘諸兄の曾孫で、嵯峨天皇・空海とともに三筆に数えられる。承和9年(842)伴健岑とともに皇太子・恒貞親王を奉じて謀反を起こそうとしたとして捕らえられた(承和の変)。健岑とともに首謀者とされ、本姓を剥奪されて非人と改められ、伊豆国に流罪となったが、下向の途中、遠江国で没した。後に無実であったとされ、嘉祥3年(850)正五位、仁寿3年(853)従四位下を追贈された。

■文大夫(文屋宮田麿命)

承和6年(839)従五位上に叙せられ、翌7年(840)筑前守に任じられるが、後に官職を解かれる。承和10年(843)謀反を企てたとして捕らえられ、伊豆国に流された。その後の詳細は不明だが、同地で没したと考えられている。後に無罪であったとされ、貞観5年(863)の御霊会で祀られた。

■火雷神

以上六座の荒魂とされる。

■吉備大臣(吉備真備命)

吉備の豪族に生まれる。留学生として唐に渡り、阿倍仲麻呂とともに名を上げる。帰国後は朝廷で重用され、異例の出世を遂げる。しかし、藤原仲麻呂が台頭すると九州に左遷され、遣唐副使として再び入唐する。帰国後、藤原仲麻呂の乱の鎮定に功を上げ、中央政権に復帰。大納言を経て天平神護2年(766)右大臣に昇進する。釈奠の儀を定め、刪定律令を編輯するなど、文化・政治に多大な貢献をした。

□相殿五座

■三社明神四座(小倉実起・小倉公連・中納言典侍局(小倉実起の娘)・小倉季判)

小倉実起は江戸時代前期の公卿、正二位・権大納言。娘の中納言典侍局は霊元天皇の後宮に入り、第一皇子の一宮(後の済深法親王)を産んだ。天和元年(1681)内大臣・松木宗条の娘(大納言典侍)が生んだ五宮(後の東山天皇)が皇太子に立てられ、一宮は大覚寺に入ることが決まった。一宮はこれを拒絶し、実起もこれに反対した。そのため一宮は蟄居させられ、実起は官を解かれて息子の公連・季判とともに佐渡へ流罪となった。その後、朝廷では実起らの霊を慰めるため、元禄年間(1688~1704)五宮の外戚である松木家の邸内に祀らしめ、「幸護神社」と称していた。明治になり、松木家が東京へ移転する際に上御霊神社の社家宅に預けられた。明治14年(1881)相殿の神として祀られるようになった。

■和光明神(若宮・菅原和子)

光格天皇の内侍で東坊城和子といい、御懐妊のまま亡くなった。毒を盛られたとも、胎内の御子を亡きものにするため、廊下に蝋を塗って転倒させられたともいう。勧修寺家で祀られていたが、明治維新の際、当時境内に遷座。やはり明治14年(1881)当社の相殿に祀られるようになった。

御由緒

正式名称は「御霊神社」だが、一般には「上御霊神社」の名で知られる。「上御霊」の名は、同じ出雲郷下出雲寺の鎮守・下御霊神社に対するものである。

御霊(ごりょう)とは、非業の死を遂げ、疫病や飢饉をもたらす怨霊として畏怖の対象となった死者の霊のことで、特に貞観5年(863)の御霊会で祀られた崇道天皇以下の六所御霊に吉備聖霊と火雷天神を加えた八所御霊(内訳には異同がある)を祀る御霊神社が各地に建立された。その代表格が京都の上御霊神社と下御霊神社である。

創建年代は詳らかでないが、社伝によれば延暦13年(794)5月、崇道天皇の神霊を現社地に祀ったことを創祀とするという。その後、仁明天皇・清和天皇の御代に井上内親王・他戸親王・藤原大夫人・橘大夫・文大夫の神霊を併せ祀ったとされる。

一方、『明治神社誌料』は、延暦13年(794)5月に崇道天皇と井上内親王を霊を祀り、御霊社と称したとする。その後、伊予親王と大夫人藤原吉子の霊廟を立てて下御霊と称し、これに対して当社を上御霊と呼ぶようになったとする。さらに橘逸勢・文屋宮田麻呂を合祀し、上下両社ともに六座となったという。

出雲路敬和氏(京都評論家。下御霊神社の社家出身で立命館大学教授、成安女子短期大学学長を歴任)によれば、上御霊神社は大和国の霊安寺の御霊神社(五條市霊安寺町、主祭神・井上内親王)と摂社他戸神社(祭神・他戸親王)・早良神社(祭神・早良親王=崇道天皇)を平安京に勧請したものという。いずれも光仁天皇ゆかりの方々である(井上内親王は光仁天皇の皇后、他戸親王と早良親王は光仁天皇の皇子)。

これに対して桓武天皇に縁の深い方々(皇弟・早良親王、大夫人・藤原吉子、皇子・伊予親王)を祀ったのが下御霊神社であり、後にそれぞれ藤原広嗣・橘逸勢・文室宮田麻呂を合祀したのだとする。上御霊神社に藤原広嗣ではなく藤原吉子を祀るのは、藤大夫(藤原広嗣)と藤原大夫人(藤原吉子)を混同したのだろうという。

貞観5年(863)清和天皇の勅命により、神泉苑で崇道天皇以下の六所御霊を慰霊する御霊会が執り行われた。これが上・下御霊神社の御霊会の最初である。その後、両社に吉備聖霊と火雷天神が併せ祀られるようになった。

鎌倉時代、両御霊神社の祭礼は剣鉾などの風流で大変賑わい、天皇・上皇が桟敷席でご覧になったことが公卿の日記などに記されている。

京都御所の産土神として古くから朝廷の崇敬深く、至徳元年(1384)正一位が奉授された。近世には毎年元旦に各御所から歯固のお初穂の寄進があった。社殿の改築に当たっては内侍所の仮殿を下賜されることが例となっており、天正・宝永・享保・宝暦などの修造で下賜されている。

後陽成天皇と後水尾天皇は鳳輦を寄進され、後に神輿に造替された。現在も御霊祭で渡御している3基の神輿の内の2基がそれで、もう1基は明治10年(1877)元貴船社から奉納されたものである。江戸時代、当社の神輿が今出川御門より御所内に渡御した際、朔平御門に神輿を奉安し、天皇が親しく御拝されたという。

霊元天皇の崇敬は篤く、享保8年(1723)9月と同14年(1729)2月の2度行幸御参詣された。霊元天皇・光格天皇・仁孝天皇・孝明天皇は皇子や皇女の誕生に当たり、当社に胞衣を納められた。

明治6年(1873)郷社に列格し、明治14年(1881)府社に昇格した。また同年、松木家に祀られていた三社明神(小倉実起・小倉公連・小倉季判)と勧修寺家に祀られていた和光明神(中納言典侍局(小倉実起の娘)・若宮・菅原和子)を相殿に祀った。

昭和43年(1968)不慮の火災で本殿が焼失、昭和45年(1970)再建された。

応仁の乱勃発の地

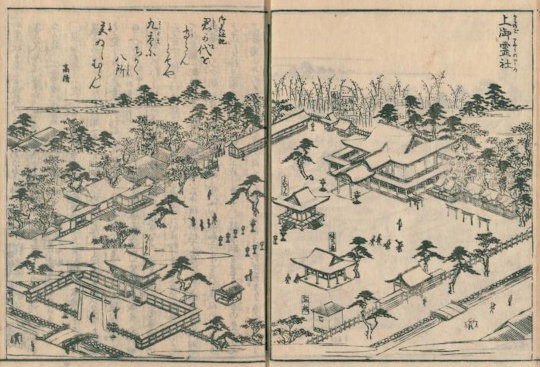

かつて当社の境内は現在の約2倍あり、俗に「御霊の森」と呼ばれていた。

文正2年(応仁元年、1467)1月17日深夜、畠山義就と家督継承を争っていた畠山政長は自邸を焼き、2千の兵とともに御霊の森に陣を敷いた。

翌18日早朝、畠山義就は約3千の兵を率いて攻撃を仕掛け、激しい戦いとなった。義就方には朝倉孝景や山名宗全の命を受けた山名政豊が加勢したのに対し、政長方は頼みとしていた細川勝元が動かなかったため、丸一日持ちこたえたものの、上御霊神社の社殿に火をかけて退去した。

これが約11年に及ぶ応仁の乱の最初の戦闘「御霊合戦」であり、当社は応仁の乱勃発の地とされる。

写真帖

鳥居。向かって右側に御霊神社、左側に小さな花御所八幡宮の社号標が建っている。

楼門(西門)。寛政年間(1789~1801)の造営。

楼門前の狛犬。

四脚門(南門)。伏見城の四脚門を移築したものと伝えられている。

手水舎。

芭蕉句碑。松尾芭蕉は元禄3年(1690)に当社を参詣し、「半日は神を友にや年忘」の句を奉納した。

境内。手水舎の前から拝殿を望む。

新村出歌碑。「千早振神のみめぐみ深くして 八十ちに満つる幸を得にけり」

応仁の乱勃発の地碑。「御霊合戦旧跡」とある。

拝殿。

本殿拝所。

本殿前の狛犬。

本殿。旧本殿は享保18年(1733)に下賜された内侍所仮殿は昭和43年(1968)に火災で焼失した。現在の本殿は昭和45年(1970)に旧本殿を復元・再建したものである。

本殿の周囲には多数の説松社がある。

花御所八幡宮。明治維新以前は小山(出雲路北)にあり、五所八幡宮と称していた。元は花の御所(室町第)の鎮守社であり、上京区御所八幡町のあたりに鎮座していたと考えられている。

六社。拝所の奥に大舞神社・天満宮社・多度神社・貴船神社・沢島神社・白髭神社が鎮座している。

長宮三十社。向かって右から鴨神社・賀茂神社・八幡神社・松尾神社・春日神社・平野神社・大原神社・大神社・石上神社・大和神社・廣瀬神社・龍田神社・住吉神社・日吉神社・吉田神社・廣田神社・八坂神社・梅宮神社・丹生神社・貴布禰社・猿田彦社・厳島神社・多賀社・熱田神社・愛宕神社・熊野神社・今宮神社・稲葉神社・荒神社・春原社。

厳島神社。

神明神社。

摂社・福寿稲荷神社。御祭神は倉稲魂命。

清明心の像。昭和54年(1979)国際児童年にあたり、生命の尊重と子どもたちの健やかな成長を祈って建立された。司馬温公の瓶割りの故事を題材にしている。北宋の学者・政治家である司馬光(温公)が幼少の頃、水瓶に落ちた友人を助けるために、とっさに石で水瓶を割った。大きな水瓶は貴重で高価なものだが、人の生命はそれ以上に貴重であるという教訓を説く逸話である。

メモ

相国寺の北に鎮座する。境内は緑が多く、手入れも行き届いて清々しい感じがある。

初めての参拝は平成20年6月。御朱印をいただいた時、宮司さんが「以前は御朱印といえば月に二、三人ほど来るだけだったが、最近は毎日来る」とおっしゃった。私が御朱印ブームの到来を認識したのはこの時であった。

二度目の参拝は平成29年の12月。境内の整備が行われているようで、新しく「御霊合戦」などが建っており、宝暦年間に下賜された内侍所仮殿を造り替えたという絵馬所は改修中のようだった。

御霊神社(上御霊神社)の概要

| 名称 | 御靈神社 |

|---|---|

| 通称 | 上御霊神社 |

| 御祭神 | 崇道天皇〔すどうてんのう〕(早良親王) 井上大皇后〔いのえのおおひきさき〕 他戸親王〔おさべしんのう〕 藤原大夫人〔ふじわらのたいふじん〕(藤原吉子命) 橘大夫〔たちばなのたいぶ〕(橘逸勢命) 文大夫〔ぶんのたいぶ〕(文屋宮田麿命) 火雷神〔からいしん〕(以上六所ノ荒魂) 吉備大臣〔きびのおとど〕(吉備真備命) 〈相殿〉 三社明神四座 小倉実起・小倉公連・中納言典侍局(小倉実起の娘)・小倉季判 和光明神一座 若宮・菅原和子 |

| 鎮座地 | 京都市上京区上御霊竪町495番地 |

| 創建年代 | 不詳(平安初期) |

| 社格等 | 旧府社 |

| 例祭 | 8月18日 |

| 神事・行事 | 1月1日/歳旦祭 2月節分/節分祭 2月11日/紀元祭 3月/祈年祭 5月1日/御霊祭社頭之儀 5月5日/子供神輿巡行 5月/かがり火コンサート 5月18日/御霊祭渡御之儀 5月28日/春季御内儀祭 6月30日/夏越の大祓式・茅の輪くぐり 11月15日/七五三奉祝祭 11月18日/火焚祭・湯立神楽奉納 11月28日/秋季御内儀祭 |

| 巡拝 | 神仏霊場巡拝の道100番 |