氷川台の氷川神社は長禄元年(1457)渋川義鏡が古河公方・足利成氏との戦いに向かう途中、石神井川近くのお浜井戸で須佐之男尊を祀り、戦勝を祈願したことに始まる。文明9年(1477)江古田の合戦の兵火により社殿等を焼失。延享年間(1744~48)現在地に遷座した。

| 正式名称 | 氷川神社〔ひかわじんじゃ〕 |

|---|---|

| 通称 | 大氷川〔おおひかわ〕 |

| 御祭神 | 須佐之男尊 |

| 社格等 | 旧郷社 |

| 鎮座地 | 東京都練馬区氷川台4-47-3 [Mapion|googlemap] |

| 公式サイト | https://hikawadaihikawa.jp/ |

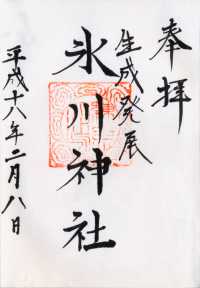

氷川神社の御朱印

(1)平成18年拝受の御朱印。中央の朱印は「練馬大氷川」。

御由緒

氷川台の氷川神社は下練馬村の鎮守で、大氷川とも称する。元は石神井川近くの「お浜井戸」(練馬区桜台)のところに鎮座していたという。

社伝によれば、長禄元年(1457)渋川義鏡が古川公方・足利成氏を討つためにこの地を通った際、淀みにこんこんと水の湧き出る泉を見つけた。これが「お浜井戸」で、義鏡はここで兵を休息させ、素盞嗚尊を祀って武運長久を祈願した。これが氷川神社の創祀であるという。

しかし文明9年(1477)豊島氏と太田道潅が戦った江古田原の合戦により、社殿・宝物・旧記を焼失。延享年間(1744~48)海老名左近により、現社地へ遷座、51字の総鎮守となった。

これに因み、4年に一度、春祭りに神輿がお浜井戸にお里帰りする。この時、田遊びや鶴の舞が奉納される。鶴の舞は練馬区の無形民俗文化財に指定されている。

明治5年(1872)郷社に列格した。

境内には延享4年(1747)奉納の角形水盤、安永4年(1775)建立の鳥居、天明7年(1787)奉納の狛犬、文久年間(1861~64)の力石などがあり、水盤・狛犬は区の登録文化財、力石は登録有形民俗文化財。また、神輿渡御行列図絵馬は区指定有形民俗文化財、草摺引図絵馬は登録有形民俗文化財となっている。

写真帖

メモ

練馬がのどかな農村であった時代の雰囲気を漂わせる境内。御朱印拝受の時は冬の参拝だったためさびしい感じだったが、暖かくなると花と緑にあふれるのだろうと思われた。そこで翌年4月初めに再度の参拝。ちょうど桜の季節だった。

氷川神社の概要

| 名称 | 氷川神社 |

|---|---|

| 通称 | 大氷川 |

| 御祭神 | 須佐之男尊〔すさのおのみこと〕 |

| 鎮座地 | 東京都練馬区氷川台四丁目47番3号 |

| 創建年代 | 長禄元年(1457) |

| 社格等 | 旧郷社 |

| 例祭 | 4月第2土・日曜日(春の例大祭、4年に1回神輿渡御) 9月第1土・日曜日(秋の例大祭) |

| 神事・行事 | 1月1日/元旦祭 2月3日/節分祭 6月30日/夏越の大祓 11月23日/新嘗祭 12月31日/年越の大祓 |