冠者殿社は八坂神社の境外摂社で、四条御旅所の西側に鎮座する。創建年代は不詳だが、当初は烏丸高辻の大政所御旅所にあったという。豊臣秀吉の命による大政所御旅所の移転に伴い、慶長の初めに現在地に遷座した。俗に土佐坊昌俊を祀るといわれ、「起請返し」「誓文払い」の信仰で知られる。

| 正式名称 | 八坂神社摂社 冠者殿社〔かんじゃでんしゃ〕 |

|---|---|

| 御祭神 | 素戔嗚尊の御気 |

| 社格等 | 旧官幣大社八坂神社摂社 |

| 鎮座地 | 京都市下京区貞安前之町 [Mapion|googlemap] |

| 公式サイト | http://www.yasaka-jinja.or.jp/ |

御朱印

(1)平成21年拝受の御朱印。朱印は「冠者殿社」。

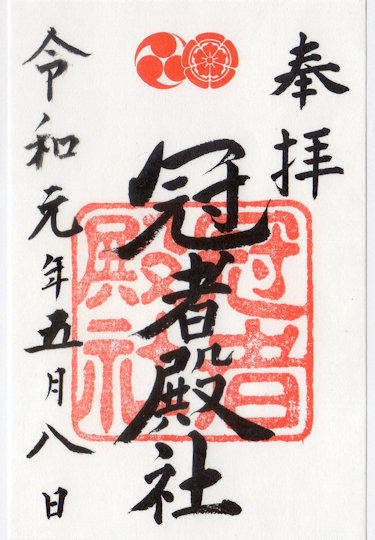

(2)令和元年拝受の御朱印。朱印は「冠者殿社」。

※御朱印は八坂神社にて授与。

昔の御朱印

(3)大正10年、御旅所の御朱印。上の印は火焔宝珠、下は「八坂神社御旅所印」。

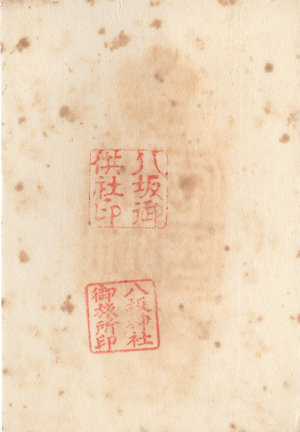

(4)時期不詳、御旅所と御供社(又旅社)の御朱印。中央上の朱印は「八坂御供社印」、下は(3)と同じ「八坂神社御旅所印」。

御由緒

冠者殿社は八坂神社の境外摂社。四条御旅所の西側脇に鎮座し、誓文払いの信仰でも知られる。

創建については不詳だが、かつては烏丸高辻(現・大政所町)の大政所御旅所にあり、天正19年(1591)大政所御旅所が豊臣秀吉の命によって四条に移転した際、樋口(現・万寿寺通)高倉(現・官社殿町)に遷座、さらに慶長の初め、現在地に遷った。明治45年(1912)四条通の拡幅のため、少し南方に移動した。

御祭神は素戔嗚尊の御気。天照大神との誓約〔うけひ〕の故事により、誓文払いの祖神とされるが、俗説では土佐坊昌俊を祀るとも言われる。

土佐坊昌俊は源頼朝の命を受け、源義経を討つために京へ上った。ところが、京に着くとすぐに捕らえられ、義経のもとに召し出されて詰問を受けた。昌俊は熊野詣が目的で他意はない」として、それが真実であることを示すために起請文(誓文、神仏への誓いを記した文書)をしたためた。

その後、昌俊は堀川の義経邸に夜討ちをかけた。奮戦むなしく、逆に破れて捕らえられ、六条河原で斬首となった。首をはねられるとき、昌俊は「この後、忠義立てのために偽りの誓いをする者の罪を救わん」という願をかけ、このことから「起請返し」「誓文払い」の信仰が起こったという。

10月20日の祭礼を俗に誓文払いと称し、商人は商売上の駆け引きでついた嘘を祓い清め、罪滅ぼしとして大売り出しを行った。全国各地で行われる歳末大安売りやえびす講はこれがルーツだという。

写真帖

四条御旅所。向かって右が西御殿、東が西御殿。祇園祭の期間中、中央の「四条センター(Otabi Kyoto)」に神輿3基が安置されるが、普段は土産物の販売所となっている。

西御殿。明治34年(1901)の造営。重要文化財。御祭神は素戔嗚尊と櫛稲田姫命。右側に冠者殿社がある。

東御殿。天保8年(1837)の造営。重要文化財。御祭神は八柱御子神。

冠者殿社の鳥居。

冠者殿社の社殿。明治時代初期の造営、重要文化財。

御旅所(四条センター)に安置された三基の神輿。中央に中御座(素戔嗚尊)、右側(西側)に東御座(櫛稲田姫命)、左側(東側)に西御座(八柱御子神)が安置される。

メモ

京都の繁華街・新京極の端に立つと、四条通をはさんで八坂神社の四条御旅所がある。祇園祭の期間中、7月17日の神幸祭で八坂神社の3基の神輿が四条御旅所に渡御し、24日の還幸祭まで安置されるところである。

その脇に小さな鳥居があり、その奥に冠者殿社の小さな社殿があるのだが、気をつけていないと見過ごしてしまいそうになる。

現在、八坂神社の境内にある悪王子社は、慶長元年(1596)から天明8年(1788)まで四条御旅所の東側にあったということなので、当時は御旅所の両脇に悪王子社と冠者殿社があったのであろう。

冠者殿社の概要

| 名称 | 冠者殿社 |

|---|---|

| 御祭神 | 素戔嗚尊の御気〔すさのおのみことのおんき〕 |

| 鎮座地 | 京都市下京区四条寺町東入貞安前之町 |

| 創建年代 | 不詳 |

| 社格等 | 旧官幣大社八坂神社摂社 |

| 例祭 | 10月20日(誓文払い) |

交通アクセス

□阪急京都線「河原町駅」より徒歩2分

□京阪本線「祇園四条駅」より徒歩5分

□地下鉄東西線「四条駅」より徒歩10分