こまいぬ@御朱印研究家– Author –

-

山手七福神(元祖山手七福神)

山手七福神は、江戸から目黒不動・瀧泉寺への参詣道沿いに祀られた七福神を巡拝するもので、江戸で最初の七福神霊場とされる。新宿山ノ手七福神との混同を避けるため「元祖山手七福神」と呼ばれることが多いが、各寺院の表示や参詣の栞などでは「江戸最初... -

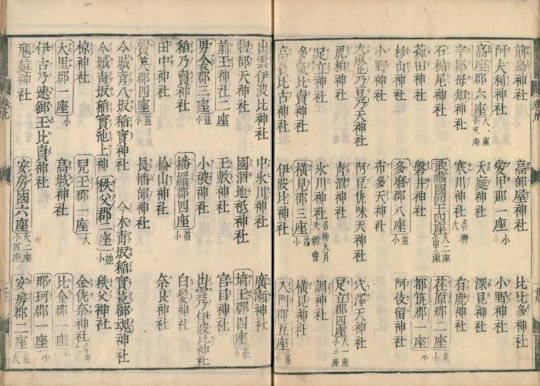

式内社と国史見在社

神社の御朱印をいただくようになると、「式内社〔しきないしゃ〕」「式内」という言葉を見かけることが多くなるのではないだろうか。御朱印に「延喜式内」あるいは「延喜式内名神大社」といった文字や印を入れる神社もある。 式内社とは、平安時代に編纂さ... -

(7)浄土真宗の御朱印

浄土真宗本願寺派と大谷派では、昭和60年代もしくは平成初頭あたりから宗派の方針として御朱印を授与していない。 「浄土真宗では、教義上の理由から伝統的に御朱印を授与していない」などということがまことしやかに言われているため、それを真に受けてい... -

仙台東照宮 | 仙台市青葉区

仙台東照宮は、仙台藩二代藩主・伊達忠宗が三代将軍・徳川家光に願い出、伊達家の守護神として東照大権現を祀ったものである。慶安2年(1649)に普請を始め、承応3年(1654)に完成、江戸より御神像を迎えて盛大に遷座式を行った。例祭は仙台祭と称し、江... -

伊太祁曽神社 | 和歌山県和歌山市

伊太祁曽神社は紀伊国一宮とされ、木の神・五十猛命を祀る。元は秋月の地に祀られていたが、垂仁天皇16年(B.C.14)日前神宮・國懸神宮に社地を譲り、山東(現在の伊太祈曽)に遷座したと伝えられる。御祭神の事績から木材関係者の信仰が篤く、また厄難除... -

小谷野神社 | 東京都葛飾区

小谷野神社は小谷野村の鎮守で、元は稲荷神社と称した。元禄10年(1697)の「西葛西領小谷野村検地水帳」に稲荷社が見えることから、それ以前の鎮座と考えられている。昭和43年(1968)住居表示制度の実施で小谷野の地名がなくなることになったため、小谷... -

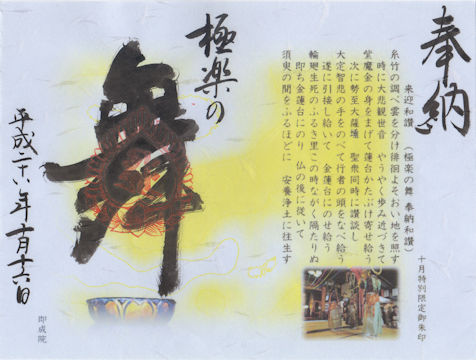

(6)昭和10年代から平成まで

昭和10年頃、空前のスタンプブームやそれに伴う諸問題を背景として「御朱印」という名称が使われるようになり、宗教的な意義が再確認された。 ここでは、それ以降から現代に至る流れを見てみたいと思う。 昭和10年代から戦後 戦後の教育により、戦前は戦雲... -

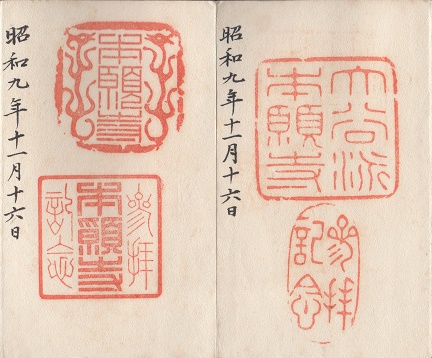

(5)スタンプブームと御朱印

かつては「御朱印」というと、「御朱印船」「御朱印地」というように、将軍が発給する「朱印状」もしくはそれによって安堵された土地のことを指していた。 神社仏閣で参拝の証しとしていただく記帳押印を「御朱印」と呼ぶようになったのは昭和の初めのこと... -

陸奥総社宮 | 宮城県多賀城市

陸奥総社宮は陸奥国の総社。創建年代は不詳だが、各国で総社が設けられた頃、多賀城東門の近くに陸奥国内の諸神を勧請合祀したことを創祀とする。江戸時代には仙台藩主・伊達氏の崇敬を受けた。かつては奏社宮と称して鹽竈神社の奏請の宮とされ、鹽竈神社... -

小菅神社 | 東京都葛飾区

小菅神社は、明治2年(1869)小菅県が設置されたとき、庁内に伊勢神宮の御分霊を勧請したことを創祀とする。小菅県が廃止されると、小菅村の鎮守・田中稲荷の境内に遷され、太神宮(小菅太神宮)と称した。明治7年(1874)村社に列し、明治42年(1909)社...