こまいぬ@御朱印研究家– Author –

-

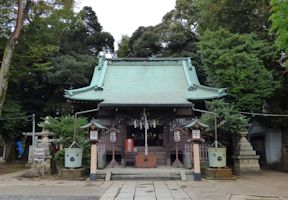

大塚天祖神社 | 東京都豊島区

巣鴨村の総鎮守。元亨年間(1321~24)巣鴨の鎮護のために祀られたという。江戸時代には鬼子母神信仰の高まりから十羅刹女神を併せ祀り、十羅刹社と呼ばれていた。明治の神仏分離により神明宮と復称、十羅刹女神は福蔵寺(後に東福寺に合併)に遷された。... -

子安稲荷神社 | 東京都豊島区

社伝によれば天正年間(1573~92)以前より祀られていた。徳川家康の家臣で当地を領した斎藤惣左衛門がお告げを受け、荒れ果てていた当社を再興したと伝えられる。正徳5年(1715)このあたりで疫病が流行ったが、当社の霊験で多くの子どもたちが救われた。... -

池袋御嶽神社 | 東京都豊島区

御鎮座の年代は不詳だが、天正年間(1573~93)創建、貞享4年(1687)社殿造営という伝承がある。江戸時代は三嶽社と称していた。明治以降は池袋氷川神社の末社となっていたが、昭和10年(1935)に奉賛会が結成されて境内・社殿を整備、同13年(1938)村社... -

長崎神社 | 東京都豊島区

創建年代は不詳だが、元は櫛名田比売命を祀り、長崎村の鎮守であった。江戸時代には十羅刹女社と称していたが、明治になって神仏分離を行った。明治5年(1972)須佐之男命を合祀して氷川神社と改称、さらに明治7年(1874)長崎神社と改めた。 正式名称 長... -

高田氷川神社 | 東京都豊島区

貞観年間(859~77)大宮の氷川神社から勧請したとされ、東国に下向した在原業平も参拝したと伝えられる。徳川家光も鷹狩りで当地を訪れるたびに参拝した。一説には、素盞嗚尊を主祭神とする当社を「男体の宮」、奇稲田姫命を主祭神とする下落合氷川神社を... -

高円寺天祖神社 | 東京都杉並区

寛治元年(1087)当地に住む篤信家・山下久七が伊勢神宮より御分霊を勧請したことに始まると伝えられる。永長元年(1096)村人と相議り、村の産土神として祀るようになったという。現在の拝殿は天保2年(1831)、本殿と幣殿は明治21年(1888)に建てられた... -

馬橋稲荷神社 | 東京都杉並区

社伝によれば鎌倉時代の末期の創建。天保3年(1832)神祇伯白川家より正一位足穂稲荷大明神の神号を賜った。明治40年(1907)旧馬橋村内にあった御嶽神社・白山神社・天神社・水神社を合祀。昭和40年(1965)住居表示制度の実施によって馬橋の地名がなくな... -

下高井戸八幡神社 | 東京都杉並区

長禄元年(1457)太田道灌が江戸城を築くにあたり、家臣の柏木左衛門に命じて鶴岡八幡宮より御分霊を勧請したことを創祀とする。本殿は弘化4年(1847)の再建。昭和34年(1959)本殿を覆う覆殿と拝殿が落成した。 正式名称 八幡神社〔はちまんじんじゃ〕 ... -

天沼熊野神社 | 東京都杉並区

社伝によれば、神護景雲2年(768)東海道巡察使の紀朝臣広名が武蔵国に乗潴駅〔あまぬまえき〕を設置したとき、氏神を勧請したのが始まりとされる。元弘3年(1333)新田義貞が鎌倉に進軍したとき、社殿を建てて戦勝を祈願したとも伝えられる。 正式名称 ... -

高円寺氷川神社 | 東京都杉並区

文治5年(1189)源頼朝の家臣・村田兵部某が当地に土着し、大宮の氷川神社の御分霊を祀ったとも、あるいは頼朝が安達藤九郎盛長に命じて社殿を建立させたとも伝わり、一説には旧別当の高円寺と同じく天文年間(1532~55)に創建されたともされる。末社の気...