駒留八幡神社は、徳治3年(1308)領主・北条左近太郎入道成願が八幡大神を勧請したことに始まる。この時、自分の乗った馬が留まったところを鎮座地としたことから駒留八幡と称したという。世田谷城主・吉良頼康の側室が讒言により不義の疑いを受け、子を身籠もったまま自害した。頼康は死産した子を駒留八幡に祀り、若宮八幡と称したと伝えられる。

| 正式名称 | 駒留八幡神社〔こまどめはちまんじんじゃ〕 |

|---|---|

| 御祭神 | 応神天皇 天照大神 |

| 社格等 | 旧村社 |

| 鎮座地 | 東京都世田谷区上馬5-35-3 [Mapion|googlemap] |

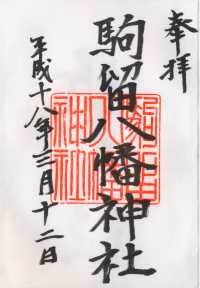

御朱印

(1)平成18年拝受の御朱印。朱印は「駒留八幡神社」。

御由緒

駒留八幡神社は、上馬引沢村の鎮守。旧別当は曹洞宗の八幡山宗円寺(上馬3)であった。『新編武蔵風土記稿』には八幡社、『江戸名所図会』には若宮八幡宮として記載されている。

徳治3年(1308)当地の領主であった北条左近太郎入道成願が、八幡大神を勧請した。この時、成願は自分の乗った馬を歩ませ、留まったところに社殿を造営したことから「駒留八幡」と称するようになったと伝えられる。御尊像の背部に「最明寺時頼公本尊 経塚駒留八幡宮北条左近太郎入道成願奉安鎮所 徳治三年戊申年十月廿三日」とあるという。

永禄年間(1558~70)世田谷城主の吉良頼康の側室・常盤は奥沢城主・大平出羽守の娘で、頼康の寵愛を一身に受けていた。しかし讒言により不義の疑いを受け、子どもを身籠もったまま自害した。頼康は死産した子どもを駒留八幡宮に祀り、若宮八幡と称した。また、常盤を弁財天として厳島神社に祀ったとされる。

常磐は自害に際し、幼い頃から可愛がっていた白鷺の足に遺書を結びつけ、奥沢城へと放った。これを奥沢城近くで狩りをしていた頼康が射落とし、遺書を見て常磐の無実を悟った。急いで世田谷城に戻ったが、すでに常磐は息を引き取った後であったという。この時、白鷺の血の跡から草が生え、可憐な白鷺に似た花を咲かせた。これがサギソウであると伝えられる。

明治5年(1872)村社に列格、同40年(1907)社号を駒留八幡神社と改称(※神社の由緒書では駒留八幡宮とするが、当時の資料では駒留八幡神社になっている)。同42年(1079)三軒茶屋の天祖神社を合祀した。

写真帖

メモ

環七沿い、世田谷通りとの交差点近くに鎮座する。社殿は向拝に見事な彫刻を配した立派なものである。

駒留八幡神社の概要

| 名称 | 駒留八幡神社 |

|---|---|

| 旧称 | 八幡神社 若宮八幡宮 |

| 御祭神 | 応神天皇〔おうじんてんのう〕 天照大神〔あまてらすおおみかみ〕 |

| 鎮座地 | 東京都世田谷区上馬五丁目35番3号 |

| 創建年代 | 徳治3年(1308) |

| 社格等 | 旧村社 |

| 例祭 | 10月第3日曜日 |

| 神事・行事 | 1月1日/歳旦祭 2月3日/節分祭 6月30日/大祓式 12月31日/大祓式・除夜祭 ※『平成「祭」データ』による |

交通アクセス

□東急世田谷線「若林駅」より徒歩約8分

□東急田園都市線「駒澤大学駅」より徒歩約13分

□東急田園都市線「三軒茶屋駅」より徒歩約15分、またはバス

■弦巻営業所行き「駒留」下車、徒歩約3分