牟礼神明社は、天文6年(1537)北条綱種が、牟礼の高番山に砦を築いて扇谷上杉家の家臣・難波田弾正が拠る深大寺城に対峙したとき、陣中鎮護として芝の飯倉神明宮(芝大神宮)の御分霊を勧請したことにはじまると伝えられる。

| 正式名称 | 神明社〔しんめいしゃ〕 |

|---|---|

| 通称 | 牟礼神明社〔むれしんめいしゃ〕 |

| 御祭神 | 天照皇大神 倉稲魂大神 |

| 社格等 | 旧村社 |

| 鎮座地 | 東京都三鷹市牟礼2-6-12 [Mapion|googlemap] |

| 最寄り駅 | 三鷹台(京王井の頭線) バス停:牟礼三丁目・三鷹台団地 |

御由緒

牟礼神明社は、北条氏綱の家臣・北条治部少輔綱種によって創建されたと伝えられる。綱種は牟礼村を開いて名主となった高橋康種の父である。

北条綱種は元の名を高橋将監種政といい、母は北条早雲の養女で、父を亡くした後は早雲に養育されたという。大永4年(1524)の江戸城攻めで軍功を挙げたことから伯父・北条氏綱の猶子となり、御家号(北条氏)を与えられた。

天文6年(1537)扇谷上杉家の当主・上杉朝定は、北条氏に対する防衛と江戸城奪還を図り、老臣・難波田弾正広宗に命じて深大寺城へ軍を進めた。

江戸城代となっていた綱重は氏綱の命を受け、牟礼の高番山(神明社がある高台)に砦を築いて深大寺城に対峙した。

当時、陣内には数本の古木があったので、周囲1丈(約3.3m)余りの老松に旗を掲げ、本陣であることを示した。すると霊告があり、その松を御神木として根元に祠を建て、陣内鎮護のために芝の飯倉神明宮(現・芝大神宮)の御分霊を勧請した。これが当社の創祀である。

綱種は烏山に布陣した弟・高橋氏高とともに深大寺城を攻略、撤退する上杉勢を追撃し、多くの敵兵を討ち取って大勝した。

天正18年(1590)小田原城が落城して後北条氏が滅びると、綱種の子・北条常陸介康種は高橋姓に復し、綱種ゆかりの牟礼の地に移住・帰農した。そして牟礼村を開いて名主となり、神明社を鎮守としたという。

因みに、牟礼はもともと無連・無礼と書いたが、文化13年(1816)牟礼と改めるよう願い出て許された。

相殿に祀る倉稲魂大神は、当社西方の稲荷山(高山)に祀られていた稲荷神社を明治の初めに合祀したものである。

御朱印

-

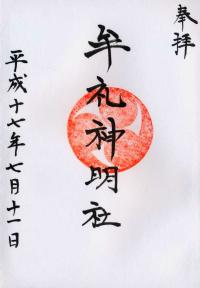

(1)

-

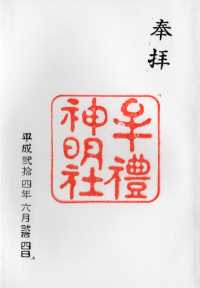

(2)

(1)平成17年拝受の御朱印。朱印は三つ巴の神紋。

(2)平成24年拝受の御朱印。朱印は「牟禮神明社」。

写真帖

-

境内入口

-

常夜燈

-

鳥居

-

手水舎

-

三峯神社・榛名神社

-

拝殿

-

本殿(覆殿)

-

御神木 旗かけの松(二代目の楠)

見どころ

■石燈籠(巳待講)

参道脇に建つ石灯籠で、嘉永3年(1850)の建立。牟礼村の巳待講が井の頭弁財天への道標を兼ねて建てたものである。元は高井戸から連雀への道と井の頭道が分岐する角にあった。見事な龍の浮き彫りが施されている。三鷹市の有形文化財。

■旗かけの松

御神木の旗かけの松は、北条(高橋)綱種が当地に砦を築いたとき、旗を掲げて本陣であることを示したという松である。しかし、450年の星霜を経て、わずかに根株を残すのみとなっていたため、楠を植えて二代目とした。

メモ

住宅地に囲まれた高台に鎮座する。入り口は狭い石段だが、境内はちょっとした広場になっており、近くの子どもたちが遊んでいた。いかにも地元の鎮守様というたたずまいである。

牟礼神明社の概要

| 名称 | 神明社 |

|---|---|

| 通称 | 牟礼神明社 |

| 御祭神 | 天照皇大神〔あまてらすおおみかみ〕 〈合祀〉 倉稲魂大神〔うかのみたまのおおかみ〕 |

| 鎮座地 | 東京都三鷹市牟礼二丁目6番12号 |

| 創建年代 | 天文6年(1537) |

| 社格等 | 旧村社 |

| 例祭 | 10月第1日曜日 |

| 神事・行事 | 1月1日/歳旦祭 1月3日/元始祭 1月第2または第3日曜日/神符焼納祭 2月初午日/初午祭 2月11日/紀元祭 3月3日/春祭 4月15日/雹祭 6月30日/夏越大祓式 9月1日/風祭 10月17日/神嘗祭当日祭 11月23日/秋祭 12月31日/年越大祓式 |

交通アクセス

□京王井の頭線「三鷹台駅」より徒歩10分

□JR中央線「三鷹駅」よりバス

■京王バス久我山駅行き「三鷹台団地」下車徒歩5分

□JR中央線「吉祥寺駅」よりバス

■小田急バス三鷹台団地経由北野行き「三鷹台団地」下車徒歩5分

□京王線「仙川駅」よりバス

■小田急バス三鷹台駅行き「牟礼三丁目」下車徒歩1分