杵築大社は、慶安年間(1648~52)松江藩主・松平直政が当地にあった御用屋敷内に出雲国の杵築大社と稲荷社を勧請したことにはじまる。御用屋敷が取り払われた後は、境村の氏神として崇敬された。戦後、出雲の美保神社より事代主大神を勧請し、「えびす・だいこく」の二福神を祀る神社として信仰を集めている。

| 正式名称 | 杵築神社〔きづきじんじゃ〕 |

|---|---|

| 通称 | 杵築大社〔きづきたいしゃ〕 |

| 御祭神 | 大国主大神 〈相殿〉事代主大神 |

| 社格等 | 旧村社 |

| 鎮座地 | 東京都武蔵野市境南町2-10-11 [Mapion|googlemap] |

| 最寄り駅 | 武蔵境(JR中央線) |

御朱印

|

|

|

| (1) | (2) | (3) |

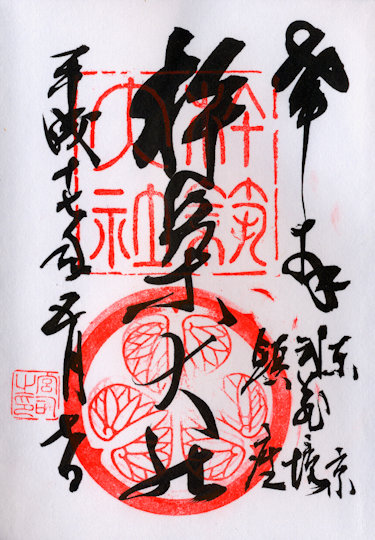

(1)平成17年拝受の御朱印。上の朱印は「杵築大社」。下は三つ葉葵の神紋、松江松平家の家紋に由来するものであろう。左に「宮司之印」。

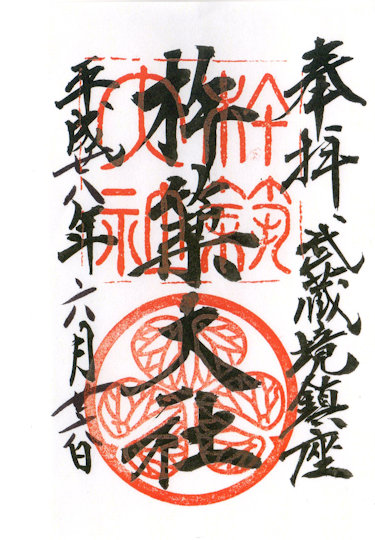

(2)平成28年拝受の御朱印。上の朱印は「杵築大社」、下は三つ葉葵の神紋。

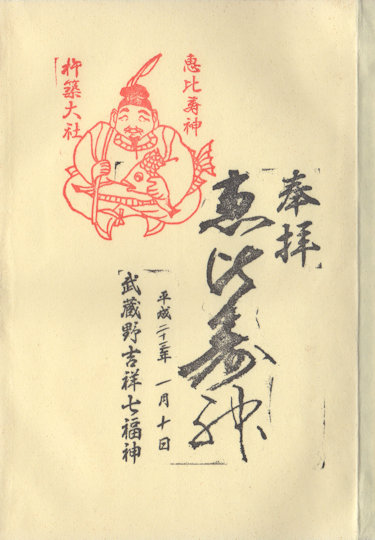

(3)武蔵野吉祥七福神・恵比寿神の御朱印、平成22年拝受。

杵築大社について

御祭神

■大国主大神

出雲大社(旧称・杵築大社)の御祭神。七福神の大黒天と同一視される。

〈相殿〉

■事代主大神

昭和21年(1946)神社信仰への啓蒙と地元商店会の発展を願い、出雲国(島根県)の美保神社より御分霊を勧請。大国主大神の御子神で恵比寿様として信仰される。

御由緒

松平出羽守直政公顕彰碑

杵築大社(正式名称は杵築神社)は、境村の鎮守。初代松江藩主・松平直政が当地に設けた御用意屋敷内に、出雲国の杵築大社(現・出雲大社)を勧請したことを起源とする。因みに出雲国の杵築大社が出雲大社と改称したのは明治4年(1871)のことである。

松平直政は、結城(松平)秀康の三男として生まれた。徳川家康の孫であり、徳川家光の従兄にあたる。直政は家光に寵愛され、武蔵野に鷹場を与えられていた。御用屋敷は12町歩あり、鷹狩りの時などに使われていたという。

松平直政は極めて信仰心が篤く、領国では杵築大社(出雲大社)や日御碕神社の造営、隠岐の後鳥羽上皇陵の修復などを行っている。

慶安年間(1648~52)天下泰平と屋敷の繁栄を祈願して御用意屋敷内に杵築大社と稲荷社(現・松平稲荷社)を勧請・創建した。これが当社の創祀である。

松平稲荷社

承応年間(1652~55)玉川上水が完成し、武蔵野一帯の新田開発が進んだ。

貞享年間(1684~88)当地は幕府の直轄領となり、御用屋敷も廃されることになった。当時御用意屋敷を預かっていたのは松平氏の家臣・境本チ馬太夫(※チ=馬+希)で、屋敷内に隠居屋をつくっていた。

チ馬太夫は当地の開発を関東郡代・伊奈半左衛門に願い出て許され、長百姓となって新田開発に努めた。境の地名は境本に由来するという。

また、御用意屋敷内にあった杵築大社と稲荷社の下付を認められ、両社の社殿を建立して奉斎した。杵築大社は境村の鎮守とされ、「大社様」として崇敬を受けた。別当は上保谷村の金輪山宝晃院(西東京市住吉町1、真言宗)であった。

安永年間(1772~81)社殿を再建。さらに天保10年(1839)拝殿・幣殿を再建する。

『新編武蔵風土記稿』には「年貢地三段。小名本村にあり。小祠、拝殿二間に三間。東に向かえり。出雲大社は同国杵築といえる地に鎮座せり。されば土人信仰の余り此所に勧請せしなるべし。其年月当は詳ならず。村内鎮守。例祭九月廿一日。新座郡保谷村宝光院の持なり」とある。

明治になると社号を杵築社に改め、明治6年(1873)12月村社に列格した。明治38年(1905)杵築神社と改称(神社明細帳による)。

第二次大戦後、神社信仰への啓蒙と地元商店会の発展を願い、出雲の美保神社から事代主大神(えびす様)を勧請した。以来、元からの御祭神である大国主大神(だいこく様)とともに「恵比寿・大黒」を祀る大社として、地元はもとより近隣地域の人々の信仰を集めているという。

補足

上記由緒は、杵築大社社頭の掲示に基づく(同社に伝わる稲荷社の棟札が元になっているようだ)。しかし、境村の開拓者について、『新編武蔵風土記稿』をはじめとする諸資料では下田三右衛門としている。

三右衛門は上保谷村出身の百姓で、当初は保谷、後に下田姓を名乗った。直政の信頼厚く、鷹狩りの時には案内役を務めたという。御用屋敷が取り払われた後、その跡地が三右衛門に与えられ、出雲新田が開かれて三右衛門が名主になったという。寛文年間(1661~73)境新田と改称。

杵築大社の別当が上保谷村の宝晃院であったのも、三右衛門が上保谷村の出身であったことによるという。

『武蔵野史』(藤原音松著、武蔵野市出版、昭和23年)は、境本氏ら境本村の開発地と保谷出身者の開発地が接触し、両地区が一ヶ村のように融合したとき、杵築社を鎮守とし、保谷出身者の出生地の宝晃院に別当を依頼したのであろうと推測している。

杵築大社の富士山(境富士)

境内にある富士塚は「杵築大社の富士山」、あるいは「境富士」と呼ばれ、市の史跡に指定されている。明治14年(1881)近隣22町村の丸嘉講が協力して築造したもので、多摩地区の富士塚としては清瀬市の中里富士に次ぐ規模を誇る。武蔵野の富士塚は黒ボク石(富士山の溶岩)を使わず、赤土を積み上げただけというのが固有の基本形式だが、杵築大社の富士山は昭和48年(1973)の修築の際、塚の上方と登山道に黒ボク石を配したという。山頂には富士浅間神社が祀られている。

御神木 千本銀杏

武蔵野市指定天然記念物。主幹5本、支幹40数本からなり、主幹の樹高は約25m、目通り幹囲2.57mから1.29m、枝張り17m四方、根元周囲約4.2m。元々相当の樹齢の銀杏があり、150年ほど前に落雷など何らかの事情で地上部分が枯死。その根際から生えたひこばえが成長して現在の主幹になったのだろうと推測されている。

写真帖

武蔵境通りに面して建つ一の鳥居と社号標。

神楽殿。

松平出羽守直政公顕彰碑。平成13年(2001)建立。

手水舎。

狛犬と二の鳥居。

御神木・千本銀杏。武蔵野市指定天然記念物。

杵築大社の富士山(境富士)。武蔵野市指定史跡。

境富士頂上の富士浅間神社。

金刀比羅宮。御祭神は大物主神。元治元年(1864)の銘がある。

稲荷神社。御祭神は倉稲魂命。

八雲神社。御祭神は素盞嗚尊。

御神輿殿。武蔵野吉祥七福神の恵比寿神を祀る。

拝殿。

本殿。

武蔵境通りを挟んだ東側に弁天宮と松平稲荷社が祀られている。

松平稲荷社。中には入れなかったので、入口から遙拝した。

メモ

武蔵境駅から歩いて5分ほどの住宅街に鎮座する。近くにはイトーヨーカドーをはじめとする商業施設が多く、社前の道路も結構車が通るのだが、不思議とそういうことを感じさせない落ち着いた境内である。緑が多く、御神木や富士山など見どころも多い。道路をはさんだ参集殿側には松平稲荷社や弁天宮が鎮座している。

杵築大社の概要

| 名称 | 杵築神社 |

|---|---|

| 通称 | 杵築大社 |

| 旧称 | 杵築大社 |

| 御祭神 | 大国主大神〔おおくにぬしのおおかみ〕(だいこくさま) 〈相殿〉 事代主大神〔ことしろぬしのおおかみ〕(えびすさま) |

| 鎮座地 | 東京都武蔵野市境南町二丁目10番11号 |

| 創建年代 | 慶安年間(1648~52) |

| 社格等 | 旧村社 |

| 例祭 | 10月第1日曜日 |

| 神事・行事 | 1月1日/元旦祭 2月節分の日/節分祭 2月11日/祈年祭・紀元祭 6月中旬/弁天祭 6月30日/夏越の大祓祭 7月中旬/富士講祭 9月1日/風神祭 11月20日/新嘗祭・恵比寿祭 12月23日/大祓祭 |

| 巡拝 | 武蔵野吉祥七福神(恵比寿神) |

交通アクセス

□JR中央線「武蔵境駅」より徒歩約5分

参考資料

・神社社頭掲示・由緒書

・『神社明細帳・8・北多摩郡』(東京都公文書館)

・『新編武蔵風土記稿』

・『武蔵野町史』太陽新報社編(太陽新報社)

・『武蔵野史』藤原音松著(武蔵野市)

・『武蔵野市史 資料編』武蔵野市史編纂委員会編(武蔵野市)

・『武蔵野 75』武蔵野文化協会

・『平成「祭」データ』

更新情報

2006.01.29.公開

2017.07.15.改訂、WPへ移行、御朱印・画像追加。

2024.07.12.改訂。