明治の御朱印– tag –

明治時代の御朱印・納経を掲載

-

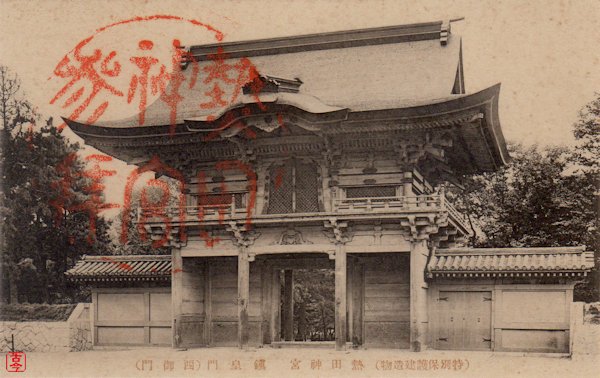

御朱印の押された絵はがき(東北・関東・中部)

明治の終わりから昭和の初めに見られる御朱印の押された絵はがきの紹介。東北・関東・中部の寺社の絵はがきを紹介する。 掲載の順序は神社仏閣関係なく都道府県別、同一都道府県の寺社は現在の名称(通称を優先)で五十音順とする。 青森県 猿賀神社(平川... -

御朱印が押された絵はがき(京都府)

明治の終わりから昭和の初めに見られる御朱印の押された絵はがきの紹介。ここでは京都府の寺社の絵はがきを紹介する。掲載は寺社の別・所在地・年代関係なく、寺社名(通称を優先)で五十音順とする。 京都市 愛宕神社 ■愛宕神社 所在地:京都府葛野郡嵯峨... -

明治39年(1906)はがきアルバムの御朱印(3)

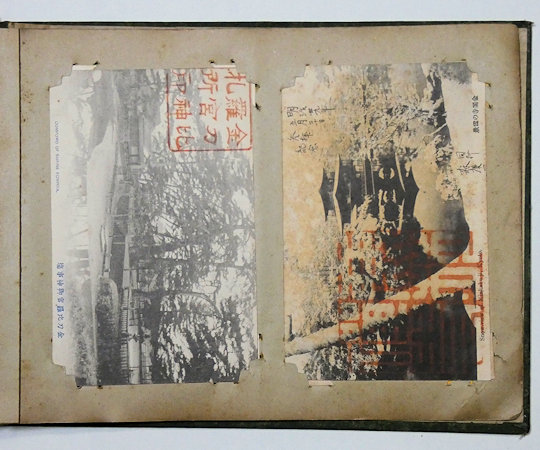

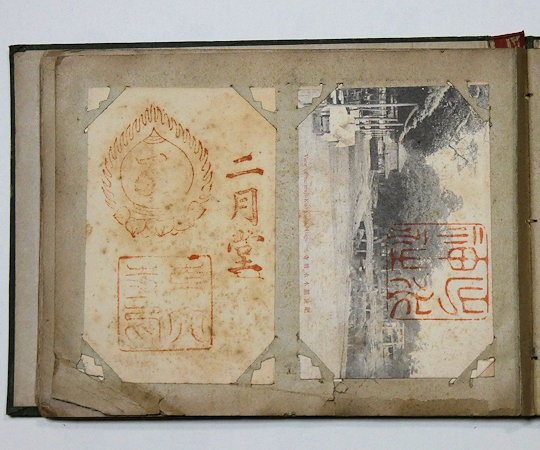

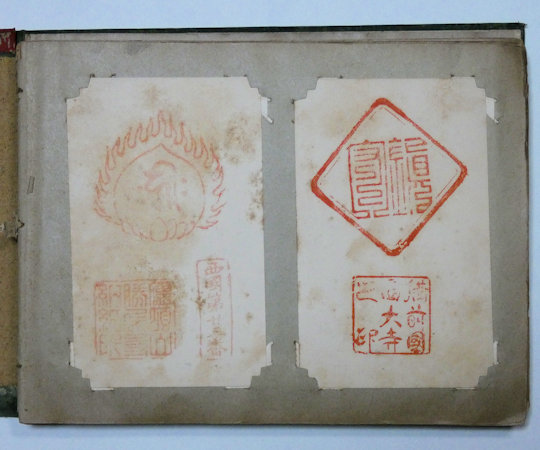

明治後期のはがきアルバムに収められたはがき・絵はがきの御朱印の紹介。102枚収められているうちの69枚目から最後まで。ただしアルバムに収められた順番で、拝受した順番というわけではない。このはがきアルバムには明治39年から41年にかけてのはがき・絵... -

明治39年(1906)はがきアルバムの御朱印(2)

明治後期のはがきアルバムに収められたはがき・絵はがきの御朱印の紹介。102枚収められているうちの35枚目から68枚目まで。ただしアルバムに収められた順番で、拝受した順番というわけではない。このはがきアルバムには明治39年から41年にかけてのはがき・... -

明治39年(1906)はがきアルバムの御朱印(1)

明治後期のはがきアルバムに収められたはがき・絵はがきの御朱印の紹介。102枚収められているうちの1枚目から34枚目まで。ただし拝受した順番というわけではない。このはがきアルバムには明治39年から41年にかけてのはがき・絵はがきが収められているが、... -

一宮神社 | 徳島県徳島市

一宮神社は往古の阿波国一宮で、式内名神大社・天石門別八倉比売神社の論社。神山町に鎮座する上一宮大粟神社の御分霊を国府近くに勧請し、下一宮と称したことを創祀とする。南北朝時代以降、一宮城主の一宮氏が大宮司として祭祀を司った。江戸時代には徳... -

今宮神社 | 京都市北区

今宮神社は、長保3年(1001)天下に疫病が流行したため、船岡山の北の紫野に社殿三宇を造営、平安遷都以前から当地に祀られていた疫神とともに三柱の神を祀り、盛大に御霊会を行ったことを創祀とする。徳川綱吉の生母・桂昌院(お玉の方)は西陣の八百屋の... -

白峰宮 | 香川県坂出市

白峰宮は、保元の乱に破れて讃岐に流された崇徳天皇を祀る。長寛2年(1164)二条天皇の宣旨により崇徳院を祀る御廟が営まれたことに始まる。江戸時代以前は摩尼珠院妙成就寺(天皇寺)と一体で、四国霊場79番札所であったが、明治の神仏分離により摩尼珠院... -

琴弾八幡宮 | 香川県観音寺市

琴弾八幡宮は、瀬戸内海を望む景勝の地・琴弾山の山頂に鎮座する。社伝によれば大同元年(703)の創建で、江戸時代以前は四国八十八ヶ所の第68番札所だった。現在は四国曼荼羅霊場の23番、さぬき十五社の14番である。 正式名称 琴弾八幡宮〔ことひきはちま... -

【別格8番】十夜ヶ橋 永徳寺

十夜ヶ橋は、弘法大師御野宿所として名高い番外札所である。弘法大師が四国を巡錫された折、宿を借りようとしたが、泊めてくれる家がなかった。やむなく橋の下で一夜を過ごしたが、十夜の長さにも感じられるほどであったため「ゆきなやむ浮世の人を渡さず...