こまいぬ@御朱印研究家– Author –

-

東八幡神社 | 東京都大田区

社伝によれば建長2年(1250)の創建とされる。江戸時代は湯坂八幡、東八幡宮と呼ばれた。明治44年(1911)村内の領家八幡(西八幡)を合祀、正式名称を東八幡神社とした。昭和20年(1945)戦災で社殿が焼失、同47年(1972)現在の社殿が再建された。 正式... -

十寄神社 | 東京都大田区

正平13年(1358)新田義興公(新田義貞の第二子)と公に従う将兵十数名は、奸計のため矢口渡で壮烈な最期を遂げた。村人たちは主従の忠烈を崇め、墳墓を築き、祠を建てた。古くは十騎明神と称したが、後に「十寄」と書いて「とよせ」と読むようになったと... -

福徳神社 | 東京都中央区

福徳神社は、貞観年間(859~76)には祀られていたと伝えられる。福徳村の鎮守であったことから福徳稲荷と称したという。戦後は社務所を兼ねたビルの屋上に小祠が建つのみとなっていたが、日本橋室町東地区の再開発に伴い地域コミュニティの中核として再興... -

六所神社 | 東京都大田区

下丸子六所神社は荏原郡下丸子村の鎮守。社伝によれば、文暦元年(1234)荏原左衛門義宗がこの地に六柱の神々を祀ったことに始まるという。 正式名称 六所神社〔ろくしょじんじゃ〕 御祭神 大己貴神 伊邪那岐命 伊邪那美命 素盞嗚命 大宮比売命 瓊々... -

水主神社 | 香川県東かがわ市

水主神社は式内の古社で、重要文化財の大般若経の経箱底書に宝亀年中(770~80)の創祀と記されている。水徳自在の神として古くから尊崇され、讃岐国では最も早い承和3年(836)に神階従五位下を奉授された。国衙関係者の参拝、社領の寄進もたびたびであっ... -

白鳥神社 | 香川県東かがわ市

白鳥神社は、成務天皇の命により、白鶴に化した日本武尊が留まった讃岐国大内郡鶴内の地に神陵を営んだことに始まると伝えられる。江戸時代には高松藩松平家の格別の崇敬を受け、四国八十八ヶ所を巡る遍路にも番外札所として参詣するものが多かった。 正式... -

貴船神社 | 京都市左京区

貴船神社は全国の貴船神社・貴布祢神社の総本宮で、貴布彌総本宮を称する。創建年代は不詳だが、白鳳6年(677)に社殿を建て替えたと伝えられる。鴨川の水源に鎮座することから水を司る神として篤い崇敬された。また、古くから雨乞いの霊験で知られ、たび... -

梅宮大社 | 京都市右京区

梅宮大社は、橘氏の氏神として崇敬された。はじめ県犬養三千代によって祀られた後、光明皇后らによって平城京に遷された。檀林皇后(嵯峨天皇の皇后、橘嘉智子)が桂川のほとりの現社地に遷座した。延喜の制では名神大社とされ、二十二社の制では下八社に... -

夫婦木神社 | 東京都新宿区

夫婦木神社の社伝によれば、太田道灌によって創建され、江戸時代始めに紀州公の屋敷内に遷されたという。昭和40年(1965)淡路島の伊弉諾神宮より御分霊を勧請した。縁結び・結婚・子宝・安産祈願などの御神徳で信仰を集め、各種メディアにも取り上げられ... -

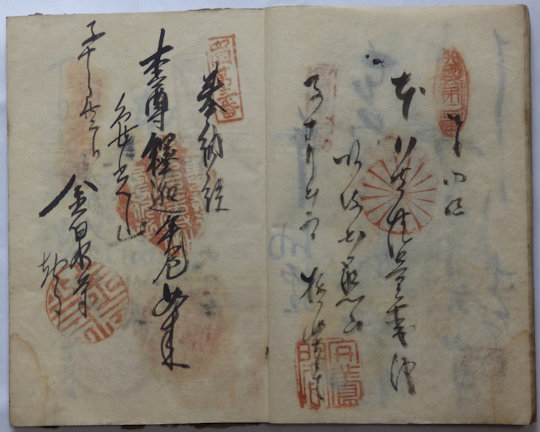

天保11年(1840)四国八十八ヶ所の納経帳(2)

この納経帳は天保11年(1840)旧11月から12月にかけて四国八十八ヶ所を巡拝したものである。冒頭に京都の仁和寺と東寺の納経があることから京都もしくはその近辺の人であろうと考えられる。四国霊場の納経は第78番道場寺(現在の郷照寺)から順打ちしてお...