こまいぬ@御朱印研究家– Author –

-

官幣大社の御朱印(3)

近代社格制度における神宮及び官国幣社の御朱印の紹介。近代社格制度が制定された明治4年(1871)から廃止された昭和20年(1945)までの御朱印を掲載する。 ここでは官幣大社全64社のうち氷川神社以下16社の御朱印を紹介する(ただし日前神宮と國懸神宮は... -

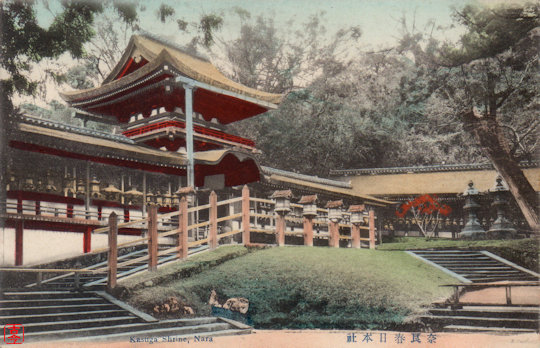

官幣大社の御朱印(2)

近代社格制度における神宮及び官国幣社の御朱印の紹介。近代社格制度が制定された明治4年(1871)から廃止された昭和20年(1945)までの御朱印を掲載する。 ここでは官幣大社全64社のうち、春日大社以下9社の御朱印を紹介する。 神社の順序、掲載する御朱... -

神宮・官幣大社の御朱印(1)

近代社格制度における神宮及び官国幣社の御朱印の紹介。近代社格制度が制定された明治4年(1871)から廃止された昭和20年(1945)までの御朱印を掲載する。 ここでは神宮(皇大神宮・豊受大神宮、伊勢神宮の内宮と外宮)と官幣大社全64社のうち賀茂別雷神... -

大洲神社 | 愛媛県大洲市

大洲神社は大洲城下の東、肱川畔の神楽山に鎮座する。古くは太郎宮と称し、元弘元年(1331)宇都宮豊房が大洲城を築いた際、城内の鎮守として宇都宮二荒山神社より勧請したことに始まる。以後、歴代領主の崇敬を受けた。大正3年(1914)久米神社と恵比須神... -

染井稲荷神社 | 東京都豊島区

染井稲荷神社は上駒込村染井の鎮守。江戸時代の染井は多くの植木屋が集住する園芸の中心地で、特にソメイヨシノの発祥の地として名高い。その名は当社の御手洗であった染井という泉に因むと伝わるが、江戸時代の半ばにはわずかにその跡を残すのみであった... -

駒込日枝神社(朝日山王宮)| 東京都豊島区

駒込日枝神社は旧上駒込村字新屋敷(伝中)の鎮守。社地の東側が開けて朝日が耀くことから朝日山王宮と称された。東側に張り出した崖の上にあり、江戸時代は眼下に田畑が広がる景勝の地であったことから、歌人や俳人がたびたび神主宅に集まって雅宴を開い... -

奥氷川神社 | 東京都西多摩郡奥多摩町

奥氷川神社は景行天皇52年(122)日本武尊により創建されたと伝えられる。无邪志の国造となった出雲臣が祖神・氷川神を祀り、これが所沢市の中氷川神社、大宮の氷川神社に遷されたとも言われる。そのため当社を武蔵の氷川神社の起源とし、中氷川神社・大宮... -

明和6年(1769)六十六部の納経帳(5)

明和6年(1769)に浄円坊という六十六部廻国聖が近畿から山陽、四国を巡拝した納経帳の紹介。数が少ない18世紀中頃の納経帳である。ここでは120ヶ所分ある納経のうち終盤の24ヶ所を紹介する。四国八十八ヶ所の札所を中心に阿波国の寺社を巡拝し、土佐国最... -

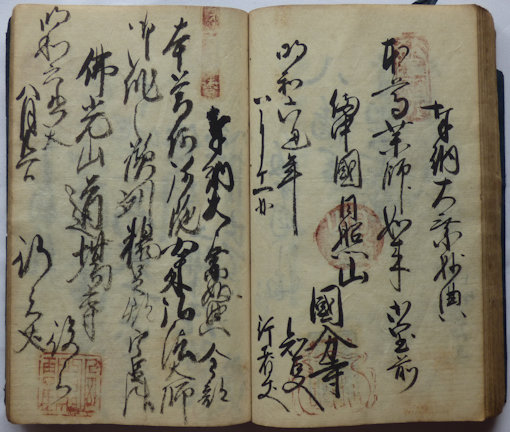

明和6年(1769)六十六部の納経帳(4)

明和6年(1769)に浄円坊という六十六部廻国聖が近畿から山陽、四国を巡拝した納経帳の紹介。数が少ない18世紀中頃の納経帳である。ここでは120ヶ所分ある納経のうち中盤後半の24ヶ所を紹介する。播磨から美作に入り、備前・備中を経て四国に渡り、四国八... -

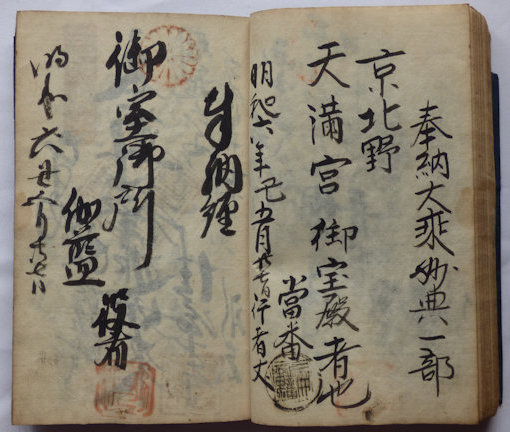

明和6年(1769)六十六部の納経帳(3)

明和6年(1769)に浄円坊という六十六部廻国聖が近畿から山陽、四国を巡拝した納経帳の紹介。数が少ない18世紀中頃の納経帳である。ここでは120ヶ所分ある納経のうち中盤の24ヶ所を紹介する。西国三十三所の巡拝路に沿って京都市中から丹波・摂津・播磨の...