下御霊神社は京都御所の南東、寺町通りに面して鎮座する。主祭神は崇道天皇(早良大師)や伊豫親王を初めとする八所御霊で、当社を深く崇敬した霊元天皇を配祀する。古くは出雲路(上京区)にあり、御霊神社(上御霊神社)の南に鎮座していたことから下御霊の名がついたとされる。御霊神社とともに古くから京都御所の産土神として崇敬された。

| 正式名称 | 下御霊神社〔しもごりょうじんじゃ〕 |

|---|---|

| 御祭神 | 八所御霊(吉備聖霊・崇道天皇・伊豫親王・藤原大夫人・藤大夫・橘大夫・文大夫・火雷天神 〈相殿〉天中柱皇神(霊元天皇) |

| 社格等 | 旧府社 |

| 鎮座地 | 京都市中京区下御霊前町 [Mapion|googlemap] |

| 公式サイト | https://shimogoryo.main.jp/ |

御朱印

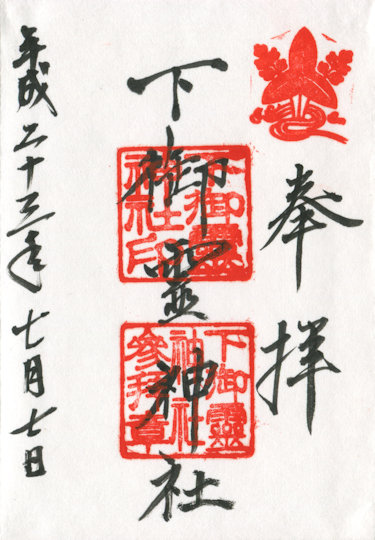

(1)平成23年拝受の御朱印。中央上の朱印は「下御靈神社印」、下は「下御靈神社參拜章」。右上の印は「沢瀉(おもだか)に水」の神紋。

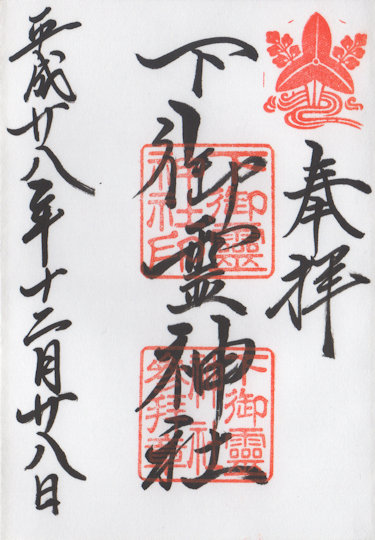

(2)平成28年拝受の御朱印。朱印は(1)とほぼ同じだが、新調されているようだ。

昔の御朱印

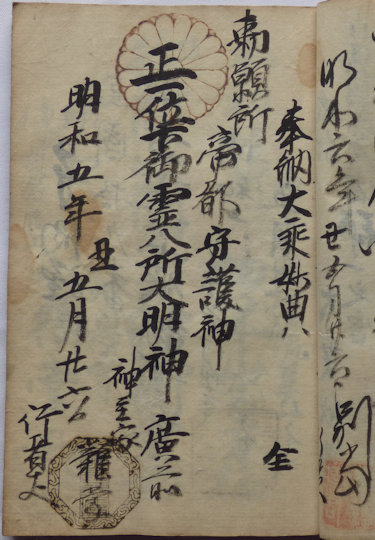

(3)明和5年(1768)の納経(御朱印)。揮毫は「奉納大乘妙典 全/勅願所/帝都守護神/正一位下御霊八所大明神 廣前/神主家 雑掌/行者丈」。中央上に勅願所であることを示す十六八重菊の御紋の印、左下の印は「出雲寺」。

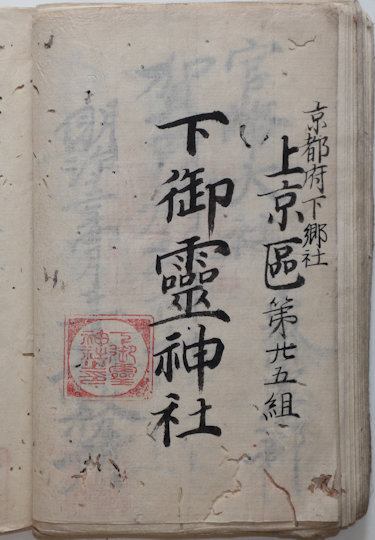

(4)明治12年(1879)の御朱印。揮毫は「京都府下郷社/上京區第廿五組/下御靈神社」。朱印は「下御靈神社之印」。

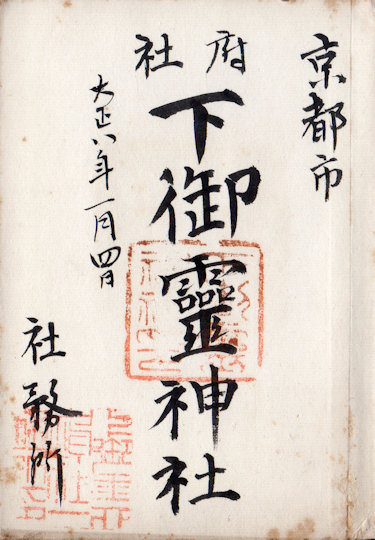

(5)大正8年(1919)の御朱印。揮毫は「京都市/府社下御靈神社/社務所」。中央の朱印は「下御靈神社印」、左下の印は「下御靈神社々務所印」。

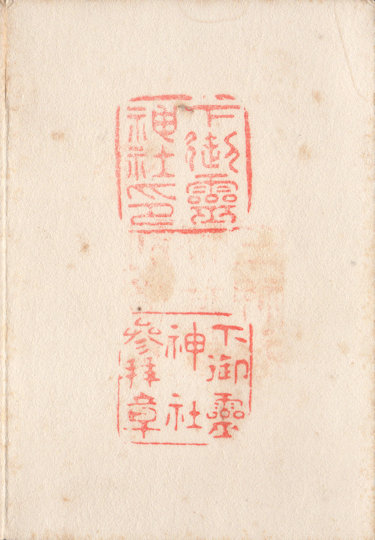

(6)昭和8年(1933)頃の御朱印。上の朱印は(5)と同じ「下御靈神社印」、下は「下御靈神社參拜章」で、印は違うが同じ印文の組み合わせ。揮毫はない。

下御霊神社について

御祭神

□本殿八座

貞観5年(863)の神泉苑での御霊会で祀られた六座の御霊(崇道天皇・伊予親王・藤原大夫人・観察使(当社では藤原広嗣とする)・橘逸勢・文室宮田麻呂、総称して六所御霊と呼ぶ)に二座を加えた八座を祀り、八所御霊と総称する。

■吉備聖霊

一般的には吉備真備とされることが多いが、当社では六座の御霊の和魂とする。

■崇道天皇(早良親王)

桓武天皇の同母弟。桓武天皇の皇太子となるが、延暦4年(785)藤原種継暗殺事件に関与したとして廃された。無実であるとして10日あまり一切の飲食を断ち、淡路島に流される途中に薨去した。その後、桓武天皇の周りに不幸が続き、さらに疫病や飢饉が相次いだ。神祇官の亀卜で早良親王の祟りとされたため、親王の霊に対して鎮謝に努め、延暦19年(800)には崇道天皇の尊号が追贈された。

■伊豫親王(贈一品)

桓武天皇の第三皇子。大同2年(807)平城天皇に対して謀反を企んだとして母・藤原吉子とともに川原寺に幽閉されて飲食を断たれ、母とともに毒を仰いで自害した(伊予親王の変)。後に無罪であったとして弘仁14年(823)復号・復位、承和6年(839)には一品が追贈された。

■藤原大夫人(贈従二位藤原吉子)

伊予親王の御母。伊予親王の変に際して親王とともに毒を仰いで自害した。弘仁10年(819)に復位、同14年(823)復号。さらに承和6年(839)従二位を贈られた。

■藤大夫(藤原広嗣)

藤原式家の祖・宇合の長子。天平10年(738)太宰少弐に左遷され、天平12年(740)玄昉と吉備真備の排除を要求して反乱を起こした。しかし大野東人を大将軍とする追悼軍に敗れ、肥前国松浦郡で処刑された。玄昉が尽くし観世音寺で没すると広嗣の祟りだと恐れられ、吉備真備は唐津に広嗣を祀り、鏡尊廟と号した(現在の鏡神社)。

■橘大夫(贈従四位橘逸勢)

橘諸兄の曾孫で、嵯峨天皇・空海とともに三筆に数えられる。承和9年(842)伴健岑とともに皇太子・恒貞親王を奉じて謀反を起こそうとしたとして捕らえられた(承和の変)。健岑とともに首謀者とされ、本姓を剥奪されて非人と改められ、伊豆国に流罪となったが、下向の途中、遠江国で没した。後に無実であったとされ、嘉祥3年(850)正五位、仁寿3年(853)従四位下を追贈された。

■文大夫(文室宮田麻呂)

承和6年(839)従五位上に叙せられ、翌7年(840)筑前守に任じられるが、後に官職を解かれる。承和10年(843)謀反を企てたとして捕らえられ、伊豆国に流された。その後の詳細は不明だが、同地で没したと考えられている。後に無罪であったとされ、貞観5年(863)の御霊会で祀られた。

■火雷天神

一般には菅原道真とされることが多いが、時代が合わないため、当社では六座の御霊の荒魂とする。

□相殿一座

■天中柱皇神(霊元天皇)

後水尾天皇の皇子で、学問を好み、文芸の才が豊かで、特に歌道に造詣が深かった。また有職故実に明るく、大嘗祭や立太子式など朝儀の復興に尽力した。深く当社を崇敬し、崩御の後は当社に併祭すべしとの遺詔により享保17年(1732)相殿に祀られた。

御由緒

御霊(ごりょう)とは、非業の死を遂げ、疫病や飢饉をもたらす怨霊として畏怖の対象となった死者の霊のことで、特に貞観5年(863)の御霊会で祀られた崇道天皇以下の六所御霊に吉備聖霊と火雷天神を加えた八所御霊(内訳には異同がある)を祀る御霊神社が各地に建立された。その代表格が京都の上御霊神社と下御霊神社である。

下御霊神社の創建については詳らかでない。元は愛宕郡出雲郷、一条の北・京極の東(上京区、寺町今出川の北辺りだろうという)にあった下出雲寺の鎮守として創建されたと伝えられる。その後、鎌倉時代に新町近衛(上京区御霊町)に移され、さらに天正18年(1590)豊臣秀吉の都市改造に伴い、現社地に遷座した。

「下御霊」の名は、同じ出雲郷上出雲寺の鎮守・御霊社(上御霊神社)の南にあったことによる。

一説には仁明天皇の頃、上御霊神社の分祠として勧請されたともされる。しかし『明治神社誌料』は延暦13年(794)崇道天皇と井上内親王の霊を祀って御霊社とし、承和6年(839)伊予親王と藤原吉子の霊を祀って下御霊社、これに対して元の御霊社を上御霊社と呼ぶようになったのであって、下御霊社を上御霊社の分祠とするのは俗説であると退けている。

出雲路敬和氏(京都評論家。下御霊神社の社家出身で立命館大学教授、成安女子短期大学学長を歴任)の『京都古社寺詳説 平安前期編』によれば、上御霊神社が光仁天皇に縁の深い井上内親王・他戸親王・早良親王を祀ったのに対し、下御霊神社は桓武天皇に縁の深い早良親王・藤原吉子・伊予親王を祀り、後にそれぞれ藤原広嗣・橘逸勢・文室宮田麻呂を合祀したのだとする。上御霊神社に藤原広嗣ではなく藤原吉子を祀るのは、藤大夫(藤原広嗣)と藤原大夫人(藤原吉子)を混同したのだろうという。

貞観5年(863)清和天皇の勅命により、神泉苑で崇道天皇以下の六所御霊を慰霊する御霊会が執り行われた。これが上・下御霊神社の御霊会の最初である。その後、両社に吉備聖霊と火雷天神が併せ祀られるようになった。

鎌倉時代、両御霊神社の祭礼は剣鉾などの風流で大変賑わい、天皇・上皇が桟敷席でご覧になったことが公卿の日記などに記されている。

京都御所の産土神として古くから朝廷の崇敬深く、正中元年(1324)後亀山天皇より正一位が贈られたと伝えられる。宮中に御事があったときや当社の祭礼等に際しては、御代参や御祈禱、神楽の奉納があり、神事や遷座・修理の際には白銀等が下賜された。

殊に霊元天皇は当社を深く崇敬し、享保8年(1723)と同13年(1728)の2度、修学院御幸の途次当社社頭に御輦を寄せて祈願された。霊元天皇による願文(霊元天皇宸翰御祈願文)は重要文化財に指定されている。また、宝永6年(1709)には霊元上皇と東山天皇から大宮神輿を下賜され、神幸祭・還幸祭では上皇が住まわれる仙洞御所に神輿を奉安し、神主奉幣が行われるようになった(明治維新で廃絶)。

現在の本殿は天明8年(1788)の火災で旧社殿が焼失した後、寛政3年(1791)光格天皇より仮皇居内侍所の仮殿を下賜されたものである。

明治6年(1873)4月村社に列格。明治13年(1880)3月郷社となり、さらに翌明治14年(1881)6月府社に昇格した。

垂加社

山崎闇斎は江戸時代前期の儒学者・神道家。元和4年(1618)京都に生まれる。12歳で比叡山に入り、15歳で妙心寺の僧となる。しかし谷時中らの影響を受けて朱子学に目覚め、還俗する。京都に講席を開いて純正朱子学を講じ、門人を養成した。寛文5年(1665)会津藩主・保科正之の賓師として迎えられる。また、その縁で吉川惟足から吉田神道の秘伝を受け、垂加霊社の号を授かった。中国の儒教と日本の神道の根本における冥合一致を確信、神儒統合の垂加神道を創始した。

闇斎は、人の心(心神)は天神と同源・同一であるとし、自らの心神を祀って垂加霊社と号した。闇斎没後、その御霊代は闇斎の高弟であった下御霊神社神主・出雲路信直に託され、垂加社として境内社・猿田彦社の相殿に祀られた。また、ここには中御門家に祀られていた柿本歌聖も合祀されている。

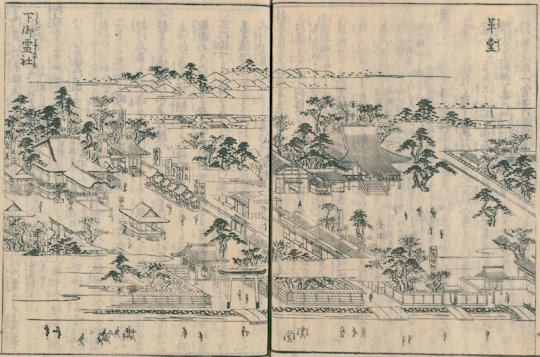

洛陽観音

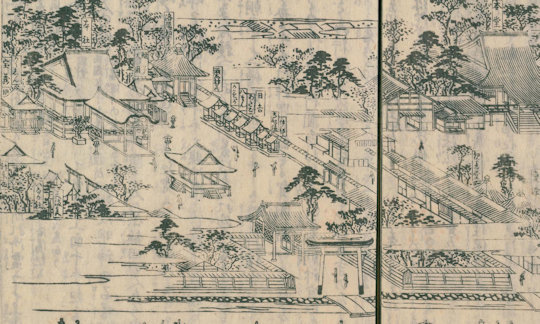

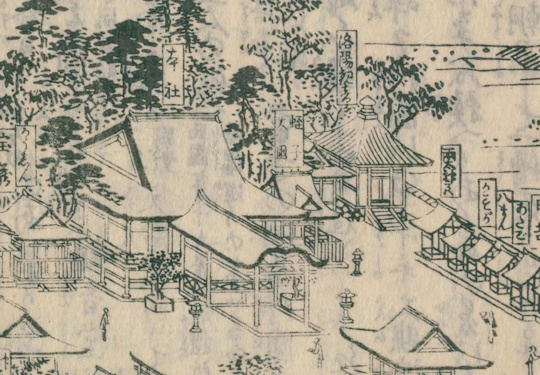

『都名所図会』の挿絵を見ると、下御霊神社の本社の右に宝形造りのお堂があり、「洛陽観音」と書かれている。江戸時代、下御霊神社は洛陽三十三所観音の3番札所であった。しかし明治の神仏分離で撤去され、札所本尊の正観音は中京区四坊大宮町の延命山成円寺に遷された。平成17年(2005)に復興した現在の洛陽三十三所観音霊場では、第3番札所は上京区荒神町の護浄院である。

写真帖

寺町通りに面して建つ朱の鳥居。右手前の社号標には「府社御霊神社」とある。後ろの石灯籠には「御霊大社」。

神門。

手水舎。神門を入ると左側にある。京都御所の地下水を汲み上げた井戸水で、「御霊水」と称する。

手水舎の奥に猿田彦社がある。主祭神は猿田彦大神で、垂加霊社(山崎闇斎、垂加社)を相殿に祀り、柿本歌聖(柿本人麻呂、柿本社)を合祀する。

猿田彦社の左には稲荷社がある。御祭神は稲荷大神。

宗像社。御祭神は宗像三女神。平成28年参拝の時には写真を撮り忘れたため、これだけは平成23年に参拝したときのもの。宗像社とはいうものの、幕の神紋は三つ鱗で、宗像より江の島弁才天との関わりをうかがわせる。

鳥居の右側には天満宮社が西向きで鎮座する。

大国主命事代主命社。御祭神は大国主命と事代主命。『都名所図会』では本殿と洛陽観音の間に「蛭子・大国」の社殿がある。現在の社殿は文化4年(1807)の建築とのこと。

五社相殿社。左から順に日吉社(御祭神は山王七社)、愛宕社(愛宕山に坐す神)、大将軍社(大将軍八神)・高千穂社(瓊々杵尊)、斎部社(天太玉命、社家の祖先神)。社殿は文化4年(1804)の建築。

三社。中央に神明社(天照大御神、豊受大神)、向かって右に八幡社(八幡大神)、左に春日社(春日大神)で、「三社託宣」の形をとっている。「三社託宣」は託宣や神号、ご神影を掛け軸にすることが多いが、お社として祀られているのはあまり見かけません。

拝所から見た三社の社殿。『都名所図会』の挿絵を見ると、当時の三社は他の末社と同じく境内南側にあり、奥から両大神宮・春日・八幡の順で並んでいる。現在のような形式になったのは、天明の大火の後に再建されてからであろう。

拝殿。寛政10年(1798)再建で、京都市の有形文化財に指定されている。

社殿。現在の本殿は旧本殿が天明8年(1788)の大火で焼失した後、仮皇居の内侍所仮殿を寛政3年(1791)に移築したもの。本殿の前に切妻造の幣殿、その前に唐破風造の拝所がある。昭和58年(1983)京都市の有形文化財に指定されている。

横から見た社殿。幣殿から左右に入母屋造の廊が伸びている。

メモ

京都御苑の南東、寺町通りに面して鎮座する。初めての参拝は平成23年7月、大雨の中であった。印象に残ったのは境内社の三社。当時は三社についての説明書きはなかったのだが、三社託宣の形式で配置された社殿というのは初めて見たので、非常に感銘を受けた。

下御霊神社の概要

| 名称 | 下御霊神社 |

|---|---|

| 御祭神 | 〈本殿八座〉 八所御霊 吉備聖霊〔きびのしょうりょう〕 崇道天皇〔すどうてんのう〕(早良親王) 伊予親王〔いよしんのう〕 藤原大夫人〔ふじわらのだいふじん〕(藤原吉子) 藤大夫〔とうだいぶ〕(藤原広嗣) 橘大夫〔きつだいぶ〕(橘逸勢) 文大夫〔ぶんだいぶ〕(文室宮田麻呂) 火雷天神〔からいのてんじん〕 〈相殿〉 天中柱皇神〔あまのなかはしらのすめかみ〕(霊元天皇) |

| 鎮座地 | 京都市中京区寺町通丸太町下ル下御霊前町 |

| 創建年代 | 不詳(平安初期) |

| 社格等 | 旧府社 |

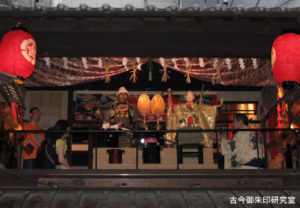

| 例祭 | 8月18日 ※8月17日/前夕神事(宮中御神楽奉奏) |

| 神事・行事 | 1月1日/歳旦祭 2月節分/節分祭 2月22日/垂加社例祭 3月上旬日曜日/梅和祭 5月1日/神幸祭 5月第3もしくは第4土曜日/宵宮 5月第3もしくは第4日曜日/還幸祭 6月30日/大祓(茅輪神事) 9月24日/霊元天皇祭 12月31日/大祓 |

| 文化財 | 〈重文〉霊元天皇宸翰御祈願文 |

| 巡拝 | 京洛八社 |