こまいぬ@御朱印研究家– Author –

-

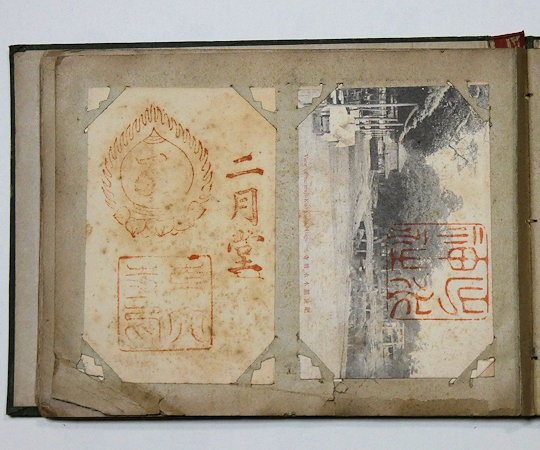

明治39年(1906)はがきアルバムの御朱印(2)

明治後期のはがきアルバムに収められたはがき・絵はがきの御朱印の紹介。102枚収められているうちの35枚目から68枚目まで。ただしアルバムに収められた順番で、拝受した順番というわけではない。このはがきアルバムには明治39年から41年にかけてのはがき・... -

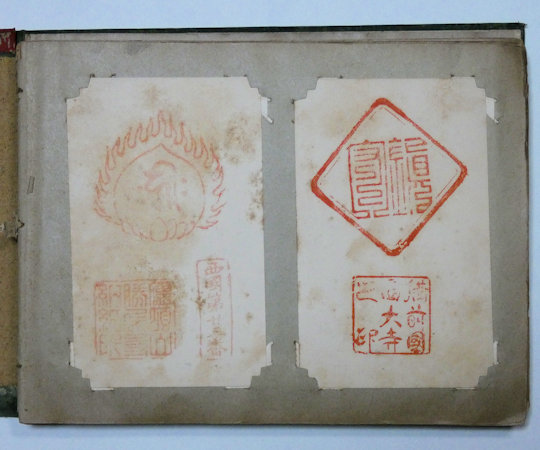

明治39年(1906)はがきアルバムの御朱印(1)

明治後期のはがきアルバムに収められたはがき・絵はがきの御朱印の紹介。102枚収められているうちの1枚目から34枚目まで。ただし拝受した順番というわけではない。このはがきアルバムには明治39年から41年にかけてのはがき・絵はがきが収められているが、... -

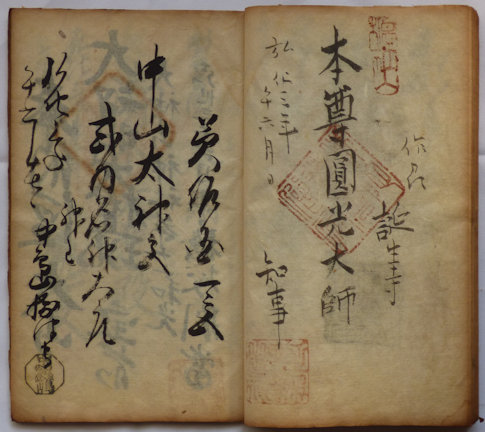

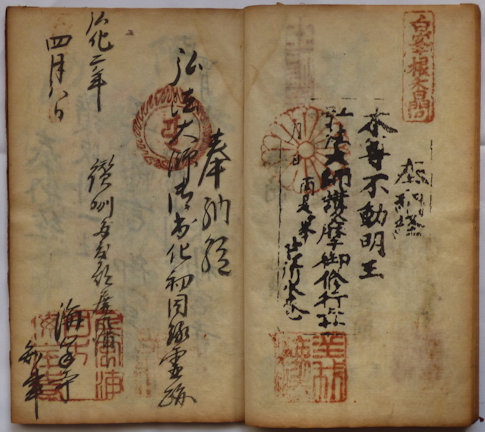

天保15年(1844)六十六部の納経帳(6)

天保15年(1844)から弘化4年(1847)にかけて、信濃国の人と思われる六十六部廻国行者が信濃から東海、紀州、四国、中国、丹後、若狭を経て信濃に戻った巡礼の納経帳。そのうち伯耆国から信濃に至る最後の部分を紹介する。 伯耆国から因幡・但馬を通って... -

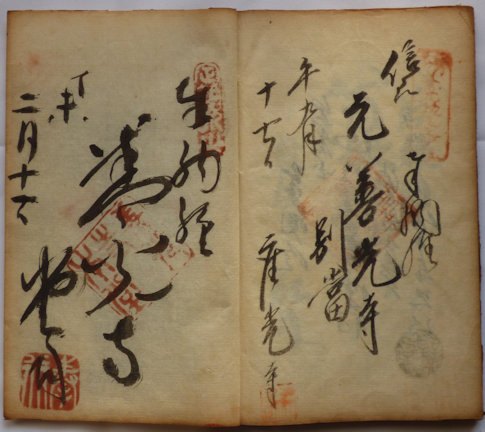

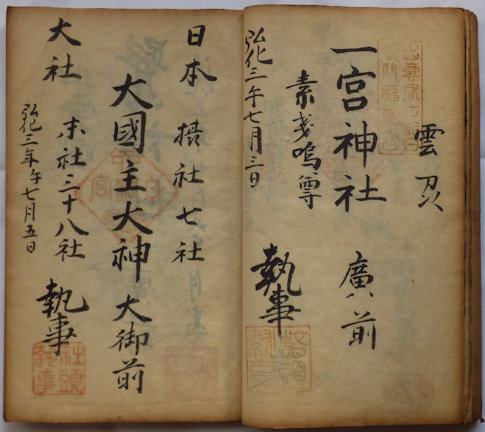

天保15年(1844)六十六部の納経帳(5)

天保15年(1844)から弘化4年(1847)にかけて、信濃国の人と思われる六十六部廻国行者が信濃から東海、紀州、四国、中国、丹後、若狭を経て信濃に戻った巡礼の納経帳。そのうち出雲国内の寺社の納経を紹介する。 出雲国内で納経を受けた寺社は前回紹介し... -

廣田神社摂社 岡田神社 | 兵庫県西宮市

岡田神社は廣田神社の境外摂社で、岡田山の神戸女学院構内に鎮座する。式内社・岡太神社に比定される(市内小松南町の岡太神社とする説もある)。神功皇后に従って当地に来住した筑前国岡田村の人が先祖の霊を祀ったことに始まるという伝承がある。 正式名... -

廣田神社摂社 名次神社 | 兵庫県西宮市

名次神社は廣田神社の境外摂社。万葉集にも詠われた名勝・名次山に鎮座する。元は独立の神社で、廣田社などとともに祈雨神祭に預かった延喜式内の古社である。明治11年(1878)廣田神社の摂社と定められた。 正式名称 廣田神社摂社名次神社〔なつぎじんじ... -

廣田神社摂社 南宮神社 | 兵庫県西宮市

南宮神社は廣田神社の境外摂社で、西宮神社の境内に鎮座する。平安時代後期には既に御前浜に鎮斎され、浜の南宮と称された。後に境内社であった戎社が広く信仰を集めるようになり、南宮境内は戎社を本社とする西宮神社となった。明治初年に西宮神社が廣田... -

天保15年(1844)六十六部の納経帳(4)

天保15年(1844)から弘化4年(1847)にかけて、信濃国の人と思われる六十六部廻国行者が信濃から東海、紀州、四国、中国、丹後、若狭を経て信濃に戻った巡礼の納経帳。そのうち美作・伯耆・出雲の寺社、及び書き置きの納経を紹介する。 美作国の寺社は2ヶ... -

荏原七福神

荏原七福神は品川区南部の七つの寺社を巡る七福神霊場で、創立は平成3年。東京では比較的新しい七福神である。 ■大井蔵王権現神社:福禄寿 ■東光寺:毘沙門天 ■養玉院如来寺:布袋尊 ■上神明天祖神社:弁財天 ■法蓮寺:恵比寿 ■摩耶寺:寿老人 ■小山八幡神... -

天保15年(1844)六十六部の納経帳(3)

天保15年(1844)から弘化4年(1847)にかけて、信濃国の人と思われる六十六部廻国行者が信濃から東海、紀州、四国、中国、丹後、若狭を経て信濃に戻った巡礼の納経帳。ここでは四国の納経を紹介する。 讃岐国が5ヶ所、伊予国が8ヶ所、阿波国が4ヶ所だが、...