伊太祁曽神社は紀伊国一宮とされ、木の神・五十猛命を祀る。元は秋月の地に祀られていたが、垂仁天皇16年(B.C.14)日前神宮・國懸神宮に社地を譲り、山東(現在の伊太祈曽)に遷座したと伝えられる。御祭神の事績から木材関係者の信仰が篤く、また厄難除けの神として病気平癒祈願・厄除け祈願の参拝者も多いという。

| 正式名称 | 伊太祁曽神社〔いたきそじんじゃ〕 |

|---|---|

| 御祭神 | 五十猛命 |

| 社格等 | 式内社(名神大) 紀伊国一宮 旧官幣中社 別表神社 |

| 鎮座地 | 和歌山県和歌山市伊太祈曽558 [Mapion|googlemap] |

| 公式サイト | http://itakiso-jinja.net/ |

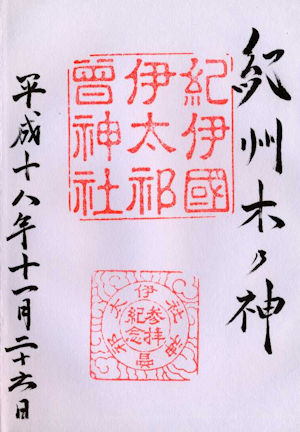

御朱印

(1)平成18年拝受の御朱印。揮毫は「紀州木の神」。中央上の朱印は「紀伊国伊太祁曽神社」、下は「伊太祁曽神社参拝記念」。

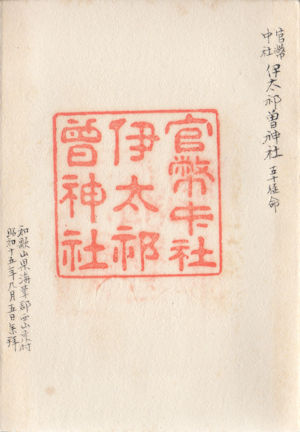

昔の御朱印

(2)大正8年の御朱印、官幣中社昇格の翌年。中央の朱印は「伊太祁曽神璽」。右上の印は龍の図、左下は「伊太祁曽神社社務所」。

(3)昭和15年の御朱印。朱印は「官幣中社伊太祁曽神社」。

御由緒

御祭神

伊太祁曽神社は、木の神として知られる五十猛命を主祭神とし、脇殿に妹神の大屋津姫命・都麻都比売命を祀る。三柱の神を総称して伊太祁曽三神とも呼ぶ。

五十猛命は素盞嗚尊の御子神で、天降る際に樹種を持ち来たり、大屋津姫命・都麻都比売命とともに日本全国に播いた後、紀伊国に鎮座したことが『日本書紀』に記される。日本中を青山にしたことから「有功〔いさおし〕の神」と呼ばれる。

また、『古事記』では大屋毘古神として登場し、災難に遭った大国主命の生命を救ったことから、厄難除けの神としても信仰を集める。

御由緒

創建年代は詳らかでないが、社伝によれば、元は秋月の日前神宮・國懸神宮の社地に祀られていたという。垂仁天皇16年(B.C.14)日前・國懸両神宮が名草浜宮から秋月に遷された際、旧社地を譲って山東の地(現在の伊太祈曽)に遷座したと伝えられる。当時の鎮座地は現社地の南東約500mの亥の森であった。

文献上の所見は『続日本紀』大宝2年(702)2月22日条である。この時まで三神は一緒に祀られていたが、伊太祁曽・大屋都比売・都麻都比売の三社に分かち遷された。三社はいずれも名草郡内に鎮座し、延喜式では名神大社に列している。

和銅6年(713)現社地に遷座した。

朝廷の尊崇厚く、『新抄格勅符抄』大同元年(806)牒に神封54戸に紀伊国12戸を加えるとある。嘉祥3年(850)朝廷の平安鎮護のため従五位下に叙せられた。貞観元年(859)従四位下、元慶7年(883)従四位上、延喜6年(906)正四位上を奉授される。『紀伊国神名帳』には正一位勲八等とある。

延喜の制では名神大社に列し、月次・相嘗・新嘗の官幣に与った。また、紀伊国(木の国)一宮として朝野の尊崇を受けたという(ただし、紀伊国一宮については、日前神宮・國懸神宮、あるいは丹生都比売神社とする説もある)。

長承元年(1132)鳥羽上皇が山東庄を根来寺に寄進したことから、根来寺と深く関わるようになる。興教大師覚鑁が山東に明王寺(矢田山伝法院)を建立、伊太祁曽神社の奥の院とした。以来、根来寺が当社の祭祀に関わるようになった。

これ以来、祭祀はもっぱら仏式で行われ、貞享4年(1687)仏家の祭典は退けられるまで続いた。

天正13年(1585)豊臣秀吉の紀州攻めにより社領を悉く没収されるが、その後、豊臣秀長が社殿を再建、神田・境内地・社人の居宅も寄進した。慶長5年(1600)和歌山に入封した浅野幸長は社領5石を寄せている。

寛永14年(1637)紀州徳川家は祭礼料として伊太祈曽村のうち4石を寄進、後に20石に加増した。享保6年(1721)には徳川吉宗が真御太刀・御馬代を奉納した。

明治6年(1873)県社に列格。明治18年(1885)国幣中社、大正7年(1918)官幣中社に昇格した。

写真帖

見どころ

■御神木

樹齢800年~1000年といわれる杉の木で、長く御神木とされていた。昭和37年(1962)落雷で燃え、枯死してしまったために伐採されたが、現在も3mほどの高さが残っている。

■厄難除け木の俣くぐり

割拝殿に安置された御神木の杉の幹。昭和37年に落雷で燃えた際、外側が焼け残ってトンネル状になった。『古事記』に見える大屋毘古命(五十猛命の別名とされる)が大国主命に木の俣をくぐらせ、その生命を救ったという故事に因み、この木の俣をくぐると災難から免れるという。

■御井社といのちの水

御井社の前に井戸があり、「いのちの水」と呼ばれる水が湧き出している。古来、病人がこの水を飲むと元気になると伝えられている。

■霊石 おさる石

撫でると、首から上の病気に霊験あらたかであるという。

メモ

和歌山電鐵貴志川線沿線には、旧官幣社の日前神宮・國懸神宮、竃山神社、伊太祁曽神社が鎮座する。いずれも駅から近く、これら三社の巡拝は「三社参り」として人気が高い。

参拝は平成18年11月。和歌山電鐵が南海電鉄から貴志川線の営業を引継ぎ、貴志川線の存続が確定した直後であった。

朝、夜行バスで和歌山市に到着した後、貴志川線で伊太祈曽に直行。雨がぱらつく中での参拝だったが、緑の多い落ち着いた境内のたたずまいが印象的だった。

伊太祁曽神社の概要

| 名称 | 伊太祁曽神社 |

|---|---|

| 旧称 | 山東宮 |

| 御祭神 | 五十猛命〔いたけるのみこと〕 〈左脇殿〉 大屋都比売命〔おおやつひめのみこと〕 〈右脇殿〉 都麻都比売命〔つまつひめのみこと〕 |

| 鎮座地 | 和歌山県和歌山市伊太祈曽558番地 |

| 創建年代 | 不詳 |

| 社格等 | 式内社 紀伊国一宮 旧官幣中社 別表神社 |

| 延喜式 | 紀伊國名草郡 伊太祁曾神社 名神大 月次相嘗新嘗 |

| 例祭 | 10月15日 ※10月15日の次の日曜日に神幸祭 |

| 神事・行事 | 1月1日/歳旦祭 1月3日/元始祭 1月14日/卯杖祭(粥占神事) 1月15日/卯杖祭(本殿祭) 2月11日/紀元祭 2月19日/祈年祭 3月春分の日/春季皇霊祭遙拝式 第1日曜日/木祭り 4月29日/昭和祭 5月1日/蛭子神社例祭 6月1日/門宮祭 6月30日/大祓 旧6月7日/祇園祭 7月10日/夏季祭 7月30日/茅輪祭(くぐり初め神事) 7月31日/茅輪祭(本殿祭) 9月秋分の日/秋季皇霊祭遙拝式 10月1日/御井社例祭 10月17日/神嘗祭遙拝式 旧10月初亥の日/亥の森祭 11月23日/新嘗祭 12月10日/冬季祭 12月12日/氣神祭・氣神講講社祭 12月31日/大祓・除夜祭 |

交通アクセス

□和歌山電鐵貴志川線「伊太祈曽駅」より徒歩3分