東京の神社– category –

-

福徳神社 | 東京都中央区

福徳神社は、貞観年間(859~76)には祀られていたと伝えられる。福徳村の鎮守であったことから福徳稲荷と称したという。戦後は社務所を兼ねたビルの屋上に小祠が建つのみとなっていたが、日本橋室町東地区の再開発に伴い地域コミュニティの中核として再興... -

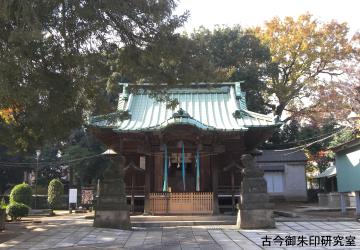

六所神社 | 東京都大田区

下丸子六所神社は荏原郡下丸子村の鎮守。社伝によれば、文暦元年(1234)荏原左衛門義宗がこの地に六柱の神々を祀ったことに始まるという。 正式名称 六所神社〔ろくしょじんじゃ〕 御祭神 大己貴神 伊邪那岐命 伊邪那美命 素盞嗚命 大宮比売命 瓊々... -

夫婦木神社 | 東京都新宿区

夫婦木神社の社伝によれば、太田道灌によって創建され、江戸時代始めに紀州公の屋敷内に遷されたという。昭和40年(1965)淡路島の伊弉諾神宮より御分霊を勧請した。縁結び・結婚・子宝・安産祈願などの御神徳で信仰を集め、各種メディアにも取り上げられ... -

讃岐小白稲荷神社 | 東京都港区

(平成24年撮影) 讃岐稲荷は、もともと高松藩松平家の下屋敷の邸内社で、後に芝新網町の住民に開放されたと伝えられる。明治3年(1870)鉄道の敷設に伴い現社地に遷座する。さらに昭和13年(1938)隣接して鎮座していた小白稲荷神社を合祀し、讃岐小白稲... -

用賀神社 | 東京都世田谷区

明治41年(1908)天祖神社に村社・宇佐神社及び稲荷神社・厳島神社・山際神社・北野神社を合祀、地名に因んで用賀神社と改称した。天祖神社は元は神明社と称し、創建年代は不詳。宇佐神社は天正年間(1573~92)鶴岡八幡宮から勧請したと伝えられ、用賀村... -

神明山天祖神社(八景天祖神社)| 東京都大田区

創建年代は不詳だが、享保年間(1716~36)地元の人々が伊勢神宮に参詣し、御分霊を受けたことに始まると伝えられる。当時は神明社と称し、別当は円能寺であった。明治の神仏分離で独立し、天祖神社と改称した。 正式名称 天祖神社〔てんそじんじゃ〕 通称... -

奥戸天祖神社 | 東京都葛飾区

奥戸天祖神社は、奥戸村の鎮守。江戸時代以前は三社明神社と称した。葛西御厨の時代に、伊勢より皇大神宮を勧請し、鹿島・香取の神を合わせ祀って村の鎮守としたと考えられている。明治初年に天祖神社と改称した。社殿前の大〆縄は、10月の例大祭で行われ... -

胡録神社 | 東京都荒川区

胡録神社は橋場村汐入の鎮守で、古くは第六天社と称した。永禄4年(1561)上杉謙信の家臣・高田嘉左衛門というものが仲間とともに当地に土着し、鎮守として祀ったと伝えられる。明治の神仏分離により、汐入の名産であった胡粉の「胡」と第六天の「六」に因... -

柴又八幡神社 | 東京都葛飾区

柴又八幡神社は、柴又村の鎮守。創建年代などは不詳だが、柴又は正倉院文書に見える「島俣里」に比定される古い土地であり、当社の創建も古くまで遡るだろうという。社殿は古墳の上に建っており、昭和40年(1965)から古墳の調査が行われた。6世紀末の円墳... -

袋諏訪神社 | 東京都北区

赤羽北に鎮座する諏訪神社は、かつての袋村の鎮守。創建については不詳だが、応永3年(1396)旧別当・真頂院の第一世・秀善和尚が信濃国の諏訪大社より勧請したと伝えられている。かつて社前にあった御神木の袂杉は、秀善和尚が袂に杉苗を入れて諏訪より持...